ペーパーバックの倉庫から①

2011.08.17

こういうのを“事件”というんだヨ。何しろ、それまでの“常識”が見事に覆ったのだから……。

主な活躍時期は1950年代後半(特に旺盛だったのは1958年)、主な仕事先はFawcett Publications(Gold MedalおよびCrest Books)とSignet Books(特にCardinal Edition)。主な特徴は大きな流れるようなサイン(もっとも編集段階でトリミングされ、読者の目からは隠されてしまっているケースがほとんどなのだけれど)と、一見、製作途中かのようにも見える余白を広く取った、それだけに洒脱で洗練された印象を与える画風。そして、もうひとつ、これも製作途中かのような印象を受ける理由ではあるのだけれど、作画のパーツとして線画を組み込んでいることもひときわ目を惹く顕著な特徴。そんな、個性的で、いやが上にも“ジャケ買い”の衝動を刺激されるひとりのカヴァーアーティスト。当然、ヴィンテージ・ペーパーバックのコレクターが見逃すはずもなく、彼――Milton Charles(ミルトン・チャールズ)について、この分野の“導師”たちは――

Collectable Paperback Books by Jeff Canja

Charles painted Gold Medal and Crest covers in a style similar to that of Baryé Phillips. He had a large flowing signature that is easy to recongnize.小鷹信光著『私のペイパーバック』

ミルトン・チャールズの装画も旧名鑑以降に私の目にとまったものだった。構図の特徴は上掲(コレのこと――引用者注)のように絵の一部に線画を組み合わせていること(五八年のGMでの初仕事)。クセのある大きな文字(Charles)のサインが見当たらなくても彼の作品だということがすぐわかる。E・S・アーロンズの〈秘密指令〉シリーズ(二点)やポケット・ブックのペリイ・メイスン・シリーズで多数の装画をこなした。

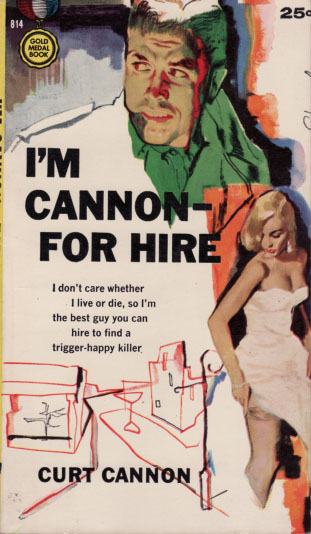

サンプルを2点。いずれも「絵の一部に線画を組み合わせ」るというこのアーティストの特徴がよく表れている(I'm Cannon - For Hireのカヴァー右上にはトリミングでカットされた“large flowing signature”の一部も見て取れる)。この2点を見ただけでも、「クセのある大きな文字(Charles)のサインが見当たらなくても彼の作品だということがすぐわかる」という小鷹信光評もご納得いただけるのでは? で、その特徴に目を付け、サインもない、クレジットもない、でも、マチガイない、ということで、これまで相当数のカヴァーアートがMilton Charlesの作品と“鑑定”されてきたのだけれど――ところが、ナ、ナント、これまでにMilton Charlesの作品と“鑑定”されたすべての作品――いや、それどころではない、サインがあったり、サインはなくとも本のどこかにクレジットがあるなどして(ただし、Charlesとのみ。これがミソだったんだ……)Milton Charlesの作品とアプリオリに信じられてきたものまで含めて、これまでMilton Charleの作品と考えられていたすべてのカヴァーアートは全く別人の作品と判明したのである。ね、“事件”でしょう?

この事実を発見したのは、flickrにuk vintageというユーザネームで多くのヴィンテージ・ペーパーバックのカヴァーアートを公開しているオランダ人のさる愛好家(そういえば、あのPiet Schreudersもオランダ人。さすがはゴッホを生んだ国……って、関係ないか)。実は、これまでflickrを舞台にMilton Charlesの(と思われていた)カヴァーアートの魅力をプッシュしつづけてきた張本人でもあるんだけど――そんなカレが、発見しちゃったんだそうだ、全く別人の絵にあの特徴的な“large flowing signature”が記されていることを。それが、コレ。本年1月、ロサンジェルスで開催されたとある展示会に展示されたカヴァーアートの原画(Joy Street by Frances Parkinson Keyes)。ね、はっきりCharlesと記されているでしょ? これを、従来、Milton Charlesの作品と“鑑定”されていた作品、たとえばコレに記されたサインと見比べると――もう疑問の余地なし、ですよねえ。じゃあ、そのLAの展示会で展示された絵の作者って、誰? それが、Charles Binger。

Charles Ashford Binger was a British-born painter who found great success in Hollywood and on Madison Avenue. His commercial art included film posters, pulp novels and celebrity portraiture in a career that spanned the 1920s - 1970's.

Binger's hallmark style utilized impeccable composition, rendered in a painterly style over roughened textures. His science-fiction paperback covers include masterpieces The Illustrated Man by Ray Bradbury & Brave New World by Aldous Huxley. As Marilyn Monroe’s favorite illustrator, he created three of her most memorable film posters, including Niagara and River of No Return. His gift at capturing in oils, beautiful, vulnerable women made him a highly sought portraitist among the crowned heads of Europe, and a valuable commodity in the emerging post-war pulp market.

そもそもこの展示会、その名も“Charles Binger: A Pulp Life”。このアーティストの40年に渡る画業を紹介する初めての展示会だったとか。で、ここまでハッキリした証拠が見つかった以上、あの洒脱で洗練されたカヴァーアートの数々は同じCharlesでもMilton CharlesではなくCharles Bingerの作品であったと認めざるを得ないのだけれど(事実、uk vintageも、それまでMilton Charlesの作品としてflickr上で公開していたカヴァーアートの作者をMilton Charles Bingerと修正。この潔さ、見習いたいもんだなあ……って、おや、何かココロアタリでもあるワケ?)、しかし、モンダイは、なぜこうした事実誤認が生じたのか、だよね。その理由の一端はCharles Bingerその人にもあると言わなければならないかも。というのも、この人物、決して無名というわけではなく、Jeff CanjaのCollectable Paperback Booksでもちゃんと紹介。

Best known for his Bantam and Pennant covers from the mid-1950s, Binger had a realistic style for general fiction or mysteries, and a more abstract futuristic style for sicence fiction.

ウチに在庫のあるものだと、コレなんかがそうなんだけれど――どう? 全然タッチが違うよね。とても同じ人物が描いたとは思えないくらい。しかも(Utopia 14には見当たらないのだけれど)Charles Bingerのものとされる作品に記されたサインはBinger(コレとかね)。画風も違う、サインも違う。これじゃあ、ただCharlesとだけ記された作品の作者をCharles Bingerと“鑑定”するのはムリだった、とは言えるのかな(それにしても、単に“成長”とか“変化”という言葉では片づけられないような画風の違い。多分、Charles名義の作品が多く残された1950年代後半、Charles Bingerは新しいスタイルを模索していたんだろうな。それまでの職人気質の“表紙絵”から、洒脱でアーティスティックな“カヴァーアート”へと。それまで使っていたサインまで捨てて……⦅Jeff Canjaは“a style similar to that of Baryé Phillips”と書いているのだけれど、それもどうか。ワタシはむしろErnest Chiriackaに似ているという印象を受けるのだけれど⦆)。

で、それはよしとしよう。でも、Milton Charlesって? 「わからない」というならまだしも、フルネームまで挙げてそのアイデンティティが特定されているわけだけれど……。実はMilton Charlesという名前のアーティストは実在する。たとえばコレなんかがそうなのだけど、サインはM. Charles。どうやらPocket Booksでアートディレクターまで務めた大物らしい(→ソース)。とはいえ、Charles名義のカヴァーアートとは全然異なる画風。しかし、そんなこともおかまいなしに誰かがCharlesをこのMilton Charlesと誤認。それが広まってしまったと考えるしかないのだけれど、言い出しっぺは誰? いや、uk vintageでないのは明らか。何しろflickrがサービスを開始したのは2004年。それ以前の2002年にはJeff CanjaがCharlesをMilton Charlesとして紹介。さらには――1981年刊行の“バイブル”、Paperbacks, U.S.A.ではYear by Yearの1958年の項でこの年、Gold Medalで活躍したアーティストのひとりとしてMilton Charlesの名前を例示。1958年といえば、Milton Charles Bingerが最も旺盛に活躍した年。

むむ、“バイブル”の記述に誤り、あり……?

2011.08.22

こんなことってあるんだなあ。ひとつ、新事実が発覚したと思ったら、つづけざまに、もうひとつ。しかも、これは……。

ヴィンテージ・ペーパーバックのコレクターの間で“the nipple cover”の愛称で親しまれている1冊がある。それが、コレ。ここはPiet SchreudersのPaperbacks, U.S.A.より引くなら――

This cover is remenbered today as "the nipple cover." Nipples were not an uncommon sight on the covers of popular novels and periodicals during the '20s and '30s, but in the '40s and '50s they disappeared from the media (except, of course, for the nudie magazines); (...)

この表紙絵をめぐってはかつてもこのブログで取りあげたことがあるのだけど、その際、ワタシはこの「ニプル・カバー」をEarle K. Bergeyの作品と紹介。これは、上に引いたPiet SchreudersのPaperbacks, U.S.A.を第一義的にはソースとしてのこと。第一義的には――とは、それだけを根拠とするわけではなく、ワタシ自身の判断としてもそうである、とご理解いただければ(その理由については後述)。ただ、何でこんな回りくどい注釈を付けるかというと、実はこの「ニプル・カバー」をめぐっては典拠とする文献によって作者が違うという誠に奇態な現実があるのだ。たとえば、上に引いたPaperbacks, U.S.A.の一節は、作者(とPiet Schreudersが考える人物)の名前を巧妙に外すかたちで引用しているのだけれど、その前後の部分も含め、改めて引用すると――

Bergey only did 16 covers for Popular Library over a span of five years, but those 16 were critically important. The first, in 1948, was for The Private Life of Helen of Troy (...). This cover is remenbered today as "the nipple cover." Nipples were not an uncommon sight on the covers of popular novels and periodicals during tge '20s and '30s, but in the '40s and '50s they disappeared from the media (except, of course, for the nudie magazines); an unusual exception was made for Bergey's Helen, perhaps because of her respected position in classical antiquity.

単にEarle K. Bergeyの作品としているだけでなく、これが、この“パルプの巨人”がPopular Libraryのために描いた16枚の表紙絵の最初の作品だったと解説。言うならば、Earle K. Bergeyのペーパーバックの表紙絵画家としてのこれが“デビュー作”だったと言っているわけだけど、これに対してこのPaperbacks, U.S.A.と同じくらいの頻度でワタシがこのブログでネタ本として引用している尾崎俊介著『紙表紙の誘惑』では――

……もっとも、そうしたパルプ的な俗っぽさを好むマニアというのはいるもので、同社(Popular Librayの版元であるPines Publications, Inc.を指す――引用者注)のペーパーバックは古書市場では比較的人気があり、特に著名な表紙絵画家の手になる表紙絵の付いたものともなれば高値で取り引きされている。中でも特に有名なのは、先に名を挙げたベラルスキが表紙絵を描いているジョン・アースキンのベストセラー、『トロイのヘレンの秘密の生活』(The Private Life of Helen of Troy)という本で、その表紙に描かれたヒロインの胸にはっきり見て取れる小突起ゆえに、この本は「ニプル・カバー」(nipple cover)という愛称で珍重されている。

何と、こちらではもうひとりの“パルプの巨人”、ベラルスキ(Rudolph Belarski)の作品と言明。“バイブル”の記述(“教え”?)に反するようなことをサラリと書いていて、そうであるならばその根拠も明らかにしてほしいところなのだけれど(念の為、書き添えておきますが、カバー自体には何のクレジットもなし)――ともあれ、バージー説を唱えているのがオランダ人のグラフィックデザイナー、一方のベラルスキ説は日本の“象牙の塔”に生息する学究。仮にベラルスキ説を唱えているのが尾崎俊介氏ひとりなら単純に氏の勘違いで片づけられるのだけど(実際にそう思っていた時期もある)、実は、そうじゃないンだな。たとえば、ワタシが手元に持っているヴィンテージ・ペーパーバックのプライス・ガイドを例に取れば、Jeff CanjaのCollectable Paperback Booksではバージー説、一方、Graham HolroydのPaperback Prices and Checklistはベラルスキ説。

両論相譲らず。どうやらこの“論争”、日本対オランダという対立を超えて、国際的なイシューとなっている模様。当然、ウェブ上でも両派それぞれの立場からの意見表明が見られ、この分野ではちょっと知られたVintage Paperbacks & Digestsというウェブサイトではバージー説。一方、flickrに集う猛者たちの意見はというと、ややベラルスキ説が優勢か。ま、全体的な趨勢としては、最近ではベラルスキ説が主流になりつつあるようにも見える(それにしても、この世界では“バイブル”とまで崇められるPaperbacks, U.S.A.ではあるけれど、やや神通力が落ちてきた? 刊行からもう30年以上が経過。その権威を保つためには、そろそろアップデートが必要な時期か。当人はflickrにもアカウントを開設、「まだまだ若いものには負けん」。ここらでPaperbacks, U.S.A. 2nd Editionてのは? Charlesの正体も判明したことだしサ)。さしずめ、バージー説は邪馬台国論争における九州説のようなものになりつつあるのかもしれん。

ただ、そんな状況下にあっても、ワタシはdie-hardな九州説信奉者(実際の邪馬台国論争の方でもね)。Piet Schreudersがそう主張しているからというだけではなく、ワタシ自身の判断としても、断然。何か、違うんだよね。Rudolph Belarskiの作品にしては挑発的過ぎるというのか。Rudolph Belarskiの作品の特徴は、そのオーバーアクションと言ってもいいポーズや表情(たとえばコレね)が醸し出す大衆性――そう、どこか大衆演劇を彷彿させるような大らかなお色気――にあると思うんだけれど、Helenは、もっと扇情的というか、挑戦的というか。あえて言うならば、その後の“マッカーシー旋風”へと雪崩れていく保守的な時代の空気に真っ向から挑むかのような攻撃性すら感じられる。そういうパッションを感じさせるのは、Earle K. Bergeyの方。たとえばコレ。もう、これ見よがしに胸を突き出して、挑んでいる。刊行は1950年。ジョセフ・マッカーシーによる上院演説がこの年2月。“悪書追放”を目的とする「ゲイジングス委員会」なる“査問委員会”が下院に設立されたのはその2年後の1952年。

――と、いうようなこともありまして、今日の今日まで「ニプル・カバー」はEarle K. Bergeyの作品と信じて疑わなかったワタシなのだけれど……あれ、過去形? そーなんだ、ナント、発見してしまったのである。何を? 邪馬台国畿内説を裏付ける決定的な証拠を。それが、↓。The Illustrated Press, Inc.が発行するその名もIllustration Magazineというデザイン専門季刊誌の通巻27号、David Saunders(父親はパルプ時代の名物絵師、Norman Saunders)によるRudolph Belarskiの評伝の61ページ(これ、Issuuというdigital publishingを手がけるITベンチャーが提供するサービスなのだけれど、さしずめYouTubeの活字版。こんなふうにブログ記事に埋め込むことも可能。サービス立ち上げは2007年。今後、要注目だね)。

どう、わかる、よね? 見開き2ページの右、ページ上に掲載されている2枚の白黒写真。その右側に写っているのはRudolph Belarskiその人。キャプションには1981年とあるから、このとき、81歳。既に現役を引いて久しい老絵師が手にしているのは彼が現役時代に描いた絵の色校正用の見本刷りとか。そして、そう、そこにはハッキリと「ニプル・カバー」が写っているのだ(ちなみに、もう1枚の方はA Woman of Samaria by James Wesley Ingles。前述のVintage Paperbacks & DigestsではこちらについてはRudolph Belarskiの作品と分類)。何でも記事によれば、この時、Rudolph Belarskiの手元にはただ1枚の原画も残っておらず(すべて出版社が手元に留め、読者プレゼントや販売店への販促のために配ったとか)、唯一、往時を偲ばせるものとしてこの貴重なスナップショットの“相棒”として選ばれたのが件の見本刷り。しかも、その見本刷りすらこの取材からほどなく詐欺のようなかたちで奪われてしまったとか。

そう考えると、この三角縁神獣鏡にも匹敵する1枚のスナップショットがいかに貴重なものかが痛感されるのだけれども、撮影したのは――え、Piet Schreuders? 確かにflickrの彼の“photostream”にもこんな写真が。えー、でも、こんな写真を撮っていたのなら、何でThe Private Life of Helen of TroyをEarle K. Bergeyの作品だなんて? しかも“Bergey's Helen”なんてことまで書いている。恐縮ながら、これは二重の意味で礼を失する発言ではありますまいか。なぜって、David Saundersの記事によれば、Rudolph Belarskiは生涯2人目の伴侶となった(そして最期まで連れ添った)Barbara "Bobbie" BelarskiをHelenという名前で呼んでいたとか(記事によれば妹の名前に因んだというのだけれど、でも自分の妻を妹の名前で呼ぶ? それよりもThe Private Life of Helen of Troyに因んでそう呼んでいた、と想像する方が自然)。どこからともなく、こんな老絵師の声が聞こえてくるような――おいおい、Helenはオレのものだよ……。

○

――と、以上のような内容で一旦はエントリを仕上げたのだけれど、その後、Paperbacks, U.S.A.の前付をじっくり検分。そうすると、Paperbacks, U.S.A.: A Graphic History, 1939-1959のオランダ語版がオランダとベルギーで刊行されたのが1980年12月。その英語版がイギリス(Virgin Books)とアメリカ(Blue Dolphin)で刊行されたのが1981年6月。一方、Piet SchreudersがウェストポートのRudolph Belarskiの家を訪ね、件のスナップショットを撮影したのが1981年10月。そう、この取材の成果はPaperbacks, U.S.A.には反映されていないんだね。となると、エントリの最後8行ばかり(グレー表示の部分)は全くの的外れ。取材の際はPaperbacks, U.S.A.も持参したに違いないんだけど、きっとその場で当人に指摘されたに違いない、おいおい、Helenはオレのものだよ……。ともあれ、Paperbacks, U.S.A.の記載がどうあれ、Piet Schreudersが現在は“畿内説”に宗旨替えしているのは間違いない。だからさ、やっぱり必要なんだって、Paperbacks, U.S.A. 2nd Editionが……。

2011.08.24

コレだよ、コレ。Paperbacks, U.S.A.に必要なのは……。

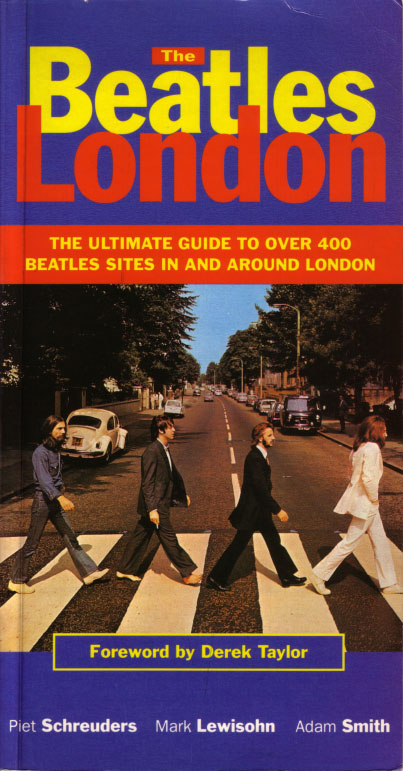

Originally published in 1994, this new edition has been full updated and reformatted, and includes a section on 'Beatles walks' to take across the capital.

コレ、Beatles London: The Ultimate Guide to Over 400 Beatles Sites In and Around Londonという本の2008年版について某ECサイト(例のアソコです)が紹介している「内容説明」の一節。この本、なんと翻訳まで出ていて、そちらの方の「内容説明」だと――「徹底調査に基づくビートルズ・ガイド、ロンドン編。スタジオ、ライブ会場、レストランなどビートルズがその活動期間中に訪れた場所をとことん調べ上げた究極ガイドが登場。新情報も満載、その数なんと驚愕の467か所! 眺めるだけでも楽しい約300点もの関連写真・資料も収録!! 詳細な解説・エピソードはビートルズのアナザー・ヒストリーとして音楽ファン必見」。うーん、なんかワクワクしてくる、別にビートルズ世代ってワケじゃないんだけどさ。

で、この3人のBeatleologist(という造語があるんですねえ。俗語や新語を集めたUrban Dictionaryにもエントリあり)が綴った「ビートルズ・ガイド、ロンドン編」、たまたまウチにはその1994年版(→)があって、かねてからこの本についてはワタシなりに注目。ワタシなりに? そう、実はこの本を著した3人のBeatleologistのひとりが、Piet Schreudersという名前。Paperbacks, U.S.A.の著者と同姓同名――というワケではなくて、どうやらご当人の由。手元の1997年版の前付にはBook design and cartography by Piet Schreuders, Amsterdamとあって、Paperbacks, U.S.A.のPiet Schreudersとはプロフィールが一致(Piet SchreudersのオフィシャルサイトでもBeatles Londonの2008年版を著書として紹介)。ふーん、しかし、オランダ人のグラフィック・デザイナーがビートルズ関連の町歩きの本をねえ。何もオランダ人が書かなくたって、それこそロンドンやリバプールにはこの種の本にうってつけのBeatleologistがどれだけでもいるだろうに。実際、類書は数限りなし。このPiet Schreuders他2名によるガイド本はそんな数多の類書の中の1冊、その程度の認識でいたのだけれど……。

それが、まさか増補改訂版まで刊行され、あまつさえ日本語訳まで出ているとは。日本語版の「内容説明」に曰く――「実際にロンドンでの旅行ガイドブックとして活躍するのはもちろんのこと、ビートルズのアナザー・ストーリーとして、そしてビジュアル・ブックとしてもロンドンで大絶賛されている書籍」。ま、オランダ人のグラフィック・デザイナーが著したアメリカン・ペーパーバックのガイド本がアメリカで、イギリスで、そして日本で“バイブル”視されているのだから、同様にオランダ人のグラフィック・デザイナー(他2名)が著したビートルズのガイド本が「ロンドンで大絶賛」されていてもフシギではないか。

で、エントリ冒頭に戻るワケだけれど――コレだよ、コレ。Paperbacks, U.S.A.に必要なのは……。Beatles London: The Ultimate Guide to Over 400 Beatles Sites In and Around Londonの初版が刊行されたのが1994年。爾来、17年が経過。この間、ロンドンの町並みもさぞや変ったでありましょうが、ペーパーバックを取り巻く環境だってずいぶん変りましたぜ。何しろ、こちらは初版刊行以来、31年が経過。増補改訂ともなれば「新情報も満載」は間違いなし。“Originally published in 1980, this new edition has been full updated and reformatted”――そんな触れ込みも賑々しいPaperbacks, U.S.A. 2nd Editionが是非とも必要ではありますまいか、と前エントリに引き続いてアピール申し上げているワケで……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜