楽園、発見。

伯父さんの軍歴が判明して、1つハッキリしたことがある。母が大谷高等女学校に入学した昭和16年、伯父さんは家にいた、ということ。いや、それよりも重要なのは、昭和15年に家にいた、ということか。女学校に進学することが決まったのは昭和15年中だったと考えるならば――。母の実家は農家で、昭和10年代の農家の娘の高等女学校進学率がどの程度だったかは知りませんが、そんなに高くはなかったでしょう。それでいて母は行かせてもらえたわけで……昭和15年、伯父さんが家にいたとすれば、他でもない、伯父さんこそはその決定権者だった可能性もある。母からは先生が家まで来て行かせてやって欲しいと説得してくれた、みたいな話は聞いたことがあるのだけれど、その相手が藤七(祖父)だったのか健二(伯父)だったのか。昭和15年当時、藤七は54歳、健二は25歳。もう朝日家の実権は伯父さんに移っていただろう。だから、伯父さんが出征中ならばともかく、家にいたのだから、母を女学校に行かせる、という決定をしたのは、伯父さんだった可能性が高い。自らは高等小学校しか出ていない伯父さんが13も年が離れた妹には女学校で学ばせてやりたいと、そう思ったんじゃないのかなあ……。さて、おそらくはそんな伯父さんの思いも背負って、母は昭和16年4月、大谷高等女学校に入学した。で、『有合亭ストーリーズ』という小説を書くに当たってはこの入学式を物語のゴールとすることは最初から決めていた。『有合亭ストーリーズ』とは、単純化するならば、「おれ」が母に会いに行く物語。大山村文殊寺に大道重次を訪ねたり両別院中通りの「乙女食堂」で岩佐虎一郎と一杯やったり島地林作を〝尾行〟したり――と「昭和初年」という時代を知るためのさまざまな〝取材〟を行いつつ、最終的には富山市磯部の磯部堤で(「レ・ミゼラブル」のバーテンダー佐伯と一緒に)大谷高等女学校の入学式を〝観覧〟し、そして……という物語。そんな建て付けからして相当にセンチメンタルな物語にあってとりわけセンチメンタルなチャプターがあって、それは第11話「楽園」。ここでは「おれ」は大谷高等女学校(この時点では大谷実科高等女学校)の生徒・神島スミ子と一緒に北陸日日新聞社屋上の望楼(北陸日日新聞社の屋上に望楼があったことは岩佐虎一郎が一度目の従軍から〝凱旋〟したことを報じる昭和13年5月22日付け記事に記載があって――「本社では午前十一時から鷹取社長はじめ全社員が楼上に参集、岩佐記者凱旋祝賀の宴を張った」)から富山市街を眺める。そして「風光明媚磯部の楽園。/ならば、北陸日日新聞社の屋上から母と並んで眺める富山市街も、おれにとっての「楽園」だ」(「母と並んで」とは「おれ」が神島スミ子に母を重ね合わせているということ)。設定では神島スミ子は大谷実科高等女学校の磯部校舎落成式を報ずる記事が掲載された12月6日号を貰うために総曲輪一五〇番地の北陸日日新聞社を訪れたことになっていて、それにはそれなりの理由がちゃんとある。ここは、その下りを読んでもらおう――

四度入隊し三度戦争に行って

九死に一生を得て帰ってきた伯父さんのこと

伯父さんのことを書く。母の、兄。ただし、年は13も離れている。それだけに、母は可愛がられたし、その子であるおれも可愛がられた。人間的には典型的な日本の農家のおっちゃんと言えないこともないが、陰湿な部分は微塵もなかった。ただただ、酒が好きで、人間が好きで、そして軍隊が好きだった。なんと、自ら志願して四度も入隊している。しかも、二度目以降は「初年兵教育」を任されることが多かったようで、伯父さんはことのほか〝熱心に〟取り組んだそうだ。それほどおもしろかったらしい……〝新兵いじめ〟が。で、自ら志願して四度も入隊した。

ただ、当時は平時ではなく、戦時だったので、四度入隊した伯父さんは、三度戦争に行った。で、『有合亭ストーリーズ』では、第12話「虎よ、虎よ!」において岩佐虎一郎の二度に渡る従軍について詳細に綴った。富山市に本社を置く北陸日日新聞の記者が従軍するわけだから、当然、その対象は郷土部隊たる富山連隊で、一度目は歩兵第六十九連隊、二度目は歩兵第三十五連隊だった(元々の郷土部隊は歩兵第六十九連隊だったが、大正14年、いわゆる「宇垣軍縮」により廃止となり、代わって歩兵第三十五連隊が金沢から富山に移駐となった。しかし、昭和12年、日中戦争の勃発に伴って歩兵第六十九連隊が再編成され、中支派遣中の歩兵第三十五連隊に加え、郷土部隊が2つ存在する形となった。なお、昭和20年には歩兵第五百十四連隊も編成されている。いわゆる「本土決戦」に備えた部隊)。で、おれは『有合亭ストーリーズ』を書いた当時、伯父さんの詳しい軍歴を知らなかった。ただ、日中戦争当時は歩兵第三十五連隊に配属されていたのだろうと思っていた(歩兵第三十五連隊第三中隊戦友会編『あゝ思い出の中隊』にはそれをうかがわせる記載もあって――「昭和十四年一月十日、現役志願兵として歩兵三十五連隊補充隊第三中隊に入営、初年兵教育を受ける。班長が野口軍曹殿、助手が青島上等兵、朝日上等兵殿であった」。この最後に出てくる「朝日上等兵殿」が伯父さんである可能性もある。ただし、この後、出てくる「陸軍兵籍」によれば、その頃、伯父さんは山西省にいたはずなので、どうかなあ……)。で、もしそうならば伯父さんはあの南京攻略戦に参加していたことになる。これは相当に重い事実で、おれとしても気になるところではあったのだけれど……あえて『有合亭ストーリーズ』では、一切、伯父さんのことを書かなかった。伯父さんの存在によって物語の主題が拡散するのを怖れたというのもあるし、そもそも伯父さんの正確な軍歴をおれは知らなかった。軍歴資料を取得すればわかるのだが(おれは父が亡くなった年に父の軍歴資料を取得しており、それを元にこんな記事を書いた。元は兄に送ったメールですが、このブログを立ち上げた際、一部を手直しした上で記事化した)、直系ではないおれには伯父さんの軍歴資料は取得できないと思っていた。ところが、読売新聞オンラインの記事で、直系ではなくとも三親等以内なら取得できることがわかって、それならばということで取得したところ、意外な事実がわかった。富山県厚生部企画課恩給援護・保護係から送られてきた「陸軍兵籍」によれば、確かに伯父さんは昭和12年9月12日、補充召集に応召し、歩兵第三十五連隊に入営していた。ところが、すぐに歩兵第六十九連隊に転属となっているのだ。そして、10月2日、屯営を出発。10月29日、山西省賛皇で歩兵第六十九連隊に合流している。これについては富山聯隊史刊行会編『富山聯隊史』にも記載があって――「二十五日、支隊は唐山を出発し、二十九日元氏を経て昔陽に向かった。第一大隊が前衛となり、二十八日賛皇で数百の敵を急襲して、支隊門出の先陣を切った。聯隊は二十九日賛皇において、元氏から追及してきた准士官以下五七七名の補充員を迎え、聯隊に生気がみなぎった」。で、以後、伯父さんは昭和14年12月に復員するまで山西戦線をフィールドとしているのだ。てっきり歩兵第三十五連隊に従軍して南京攻略戦に参加したと思い込んでいたおれとしては相当に意外で、正直、戸惑いも覚えた。『有合亭ストーリーズ』では、一切、伯父さんのことを書かなかったとはいえ、その存在は念頭にはあったわけだから。たとえば、第11話「楽園」でいわゆる「南京大虐殺」について言及した際も、伯父さんの存在を念頭に置いていた。で、こう書いた――

おれと「おれ」と「忘八」と

富山市東町はかつて遊廓だったところで、往時は東新地(読みは『日本漫遊案内』だと「ひがししんち」、『越中名勝案内』だと「あづましんち」。まあ、今の住所が「ひがしまち」だし、日本初のトラベルライターとの見方もある松川二郎の『全國花街めぐり』でも「ひがししんち」になっているので「ひがししんち」とする方が自然かな?)とも東廓(こちらは当時の新聞では「とうくわく」とルビが振られている)とも呼ばれ、県下随一の色街だった。この東町、おれが通っていた富山市立東部中学校の校区(通学区域)に含まれており、卒業アルバムで確認するとつきあいのあったクラスメートの中にも東町に住んでいた子がいたことがわかった。斎藤衛くんがそうで、おれは二年生になると斎藤くんに誘われてサッカー部に入部している。当然、おれとしては玉井真吾になるつもりだったのだが、練習試合か何かでやらされたのがバックスで、それが不満で1か月ほどでやめてしまった。以来、おれは中学校卒業まで帰宅部を貫いた。斎藤くんとのつきあいも深まることはなく、彼の家がどこかなんて知ることもなかった。そうか、斎藤くんは東町に住んでいたのかあ。体型的には大平洋介にそっくりで、なるほど、かつての廓内に住んでいたとわかれば、どことなくそんな雰囲気がしないこともないなあ……。

シン年に大道重次のシン日本について考える

「日本の古本屋」で『神日本』第1篇が1万円で売られている。『神日本』第1篇は国立国会図書館にも富山県立図書館にも所蔵がなく、確かに希少書ではある。しかし、1万円はどうだろう。実はおれはこの本を持っていて(こちらです)、買値は1900円だった。こんなもんだと思うぞ。だって、大道重次なんてほぼほぼ忘れられた思想家だから。北日本新聞社発行の『富山大百科事典』には載っているけれど、ウィキペディアにはページがない――、その程度の存在。『神日本』第1篇はそんな大道重次が昭和2年に立ち上げた日本農人社から昭和10年1月に発行されたもので、以後、昭和14年まで全4篇が発行された(なお、発行元は第2篇から立山塾に変更になっている。ただし、所在地は上新川郡大山村文殊寺九番地のまま)。この内、第2篇と第3篇はデジコレで閲覧可能で、第4篇はまたまた希少書となるものの、こちらは去年4月にヤフオクで落札された記録が残っている。落札価格は1000円。だから、第1篇の売値が1万円というのはいかにも不相応。でも、今年は昭和元年(1926年)から起算して満100年を迎える記念の年でもあるし。これをモーメンタムとして昭和初期の国家主義運動が再評価されることにでもなれば、その真っ只中にいた大道重次にもスポットライトが当たる、ということは十分に考えられる可能性で……もしかしたら、名古屋市にある(らしい)古本屋もそれを当て込んだのかな? さて、そんな大道重次をおれは『有合亭ストーリーズ』の最重要人物の一人としてフィーチャーしたわけだけれど、おれにとっての大道重次は大正15年に出版された『しんせいかい』第1号に掲載された一文に尽きると言っていい。『しんせいかい』というのは大道重次が日本農人社を立ち上げる前に主宰していた宗教コミューンみたいなものがあって(大道重次は大本教の道場に出入りしていたことがあって、その言動には拭っても拭い切れない宗教臭がする。ただ、宮沢賢治だって日蓮宗系の国柱会に出入りしていたことがあるわけで、宗教臭がすることを以てどうこう決めつけるのは間違っていると思う)、その機関誌だったようなのだけれど、やはり国立国会図書館にも富山県立図書館にも所蔵がない。ただ、元富山県立図書館々長の高井進氏が大道重次の親族にも取材して書いた「昭和恐慌と大道重次の新農村」(梅原隆章退官記念論集『歴史への視点』所収)で紹介されており、そこから孫引きする形で『有合亭ストーリーズ』で紹介したのが次の下り(一部、ひらがな⇄カタカナに訂正)――

そしておれはさかなクンになった

昨日、アップした「虎よ、虎よ!」で今年は打ち止めにするつもりだったのだけれど、夜、Eテレで「ギョギョッとサカナ★スター」を見たら、今回の「サカナ★スター」はネコザメではないか! これにはオドロイタ。というのも、大上哲夫(と言っても、知っている人は皆無でしょうが、そういう作家がいたのだ、昭和の初めに。『有合亭ストーリーズ』の登場人物の一人)が書いた「榮螺割の仁太」という小説があって、こっちを今年最後のネタにする選択肢もあったのだ。しかし、おれは岩佐虎一郎の「地獄の蓮」を選択し(これは間違いではなかったと思う)、これで一区切り……と思っていた、その日の夜にネコザメに遭遇したんだよ。「ギョギョッとサカナ★スター」を見た人はおわかりだと思うけど、小説のタイトルに言う「榮螺割」とはネコザメのことで、これについては小説でもこう説明されている――「榮螺割といふのは、榮螺をも噛み破るといふところから出た猫鮫の異名で、仁太郞はその綽名どほりに、金のある間は比較的溫和しく寢轉んでゐるが、金が盡きると、獰猛な眼をらん/\と光らせて、村の誰彼に喧嘩を吹つかける、畑を荒す、他人の家へ醉つ拂つて暴れ込む、婦女子を脅かす、全く手に負へないごろつきで、村の者すべてが彼の被害者だつた」。もっとも、番組で紹介されたネコザメはそんな感じではなかった。ネコザメという名前も顔の輪郭がネコに似ていることが由来とかで(さかなクン情報)、小説に言うところの「猫鮫に似た獰猛な顏」はいささか誤解を招く表現か? ただ、ネコザメがサザエを殻ごと噛み砕いてしまうほどの破壊力の持ち主であることは番組でも紹介されていて、「榮螺割の仁太」という二つ名もその一点で容認可能か?

虎よ、虎よ!

五木寛之の初期作品に「天使の墓場」というのがあって、主人公の行動(闇から闇へと葬り去られた米軍のジェット機墜落事故の真相解明。この事故により、5人の高校生が命を落としていた)に疑問を呈する男(ラジオ局の報道部員・五条昌雄)に対し主人公(高校の山岳部々長・黒木貢。米軍のジェット機墜落事故の巻き添えを喰って死んだ高校生5人は彼が率いるパーティのメンバーだった。黒木はその〝復讐〟を果たそうとしていた)が「一瞬、五条がおびえるような激しい感情を込めた声で」こう言い放つという場面がある――「復讐はわれにあり。われこれをむくいん」。

実は、この引用は間違っている。聖書の「ローマの信徒への手紙」に記されているのは「愛する者よ、自ら復讐すな、ただ神の怒に任せまつれ。録して『主いひ給ふ、復讐するは我にあり、我これに報いん』とあり」ということであって……要するに、人間の復讐心を戒めているわけだね。ところが、五木寛之はそれを復讐心の肯定のように使っているわけで……これぞ若書きのなせる業だろうなあ。もっとも、キリストがこんな訓戒(?)を垂れなければならないほどには復讐心は人間の心を安々と捕えてしまう。で、「復讐の鬼」と化した人間を主人公として戴く小説や映画がこれでもかとばかりに生み出されることになる。「天使の墓場」もその一つなんだけれど……そんな中、わが同郷人である細田守は『果てしなきスカーレット』でその超克を訴えようとした――らしいのだけれど(一応、ソースとしてアニメイトタイムズのこちらの記事から引いておくなら――「この映画では、「復讐」というテーマを中心に据えました。といっても、ただ単なる復讐というよりも、「報復の連鎖」について考える作品にしたいと思ったんです。今作の制作を始めたのが、ちょうどコロナが明け始めたくらいの時期でした。その苦しい時期が過ぎて、やっと落ち着けると思った矢先に、ご存じの通り世界中でまた新たな争いや悲しい出来事がたくさん起こりました。/その様子を見ながら、どうして人は報復をし続けるのか、そしてその先には何が待っているのか。この問いが頭から離れませんでした。このような状況に立たされている「現在」を考えながら、このテーマを持って映画を作り上げようと決意しました」。全く以て、志は気高い。しかし……)、敢えなく爆死してしまった、ということだね。

愛しておるよ酒をくだされ

細田守監督の『果てしなきスカーレット』が大コケだそうだ。興味深いのは同作がシェイクスピアの『ハムレット』から着想を得たとされていること。『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』もシェイクスピアがモチーフとなっており、タイトルからして『お気に召すまま』のジェイクイズの台詞「全てこの世は舞台、人は皆役者に過ぎぬ」の本歌取とされている。そんなシェイクスピアゆかりの大作2本がともに大コケの憂き目を見ている、というのははたして偶然なのか。両作を見舞った悲劇には共通点があって、それは最初から低視聴率&不入りであること。期待して見たけどつまんなかった、という反応の集積として低視聴率&不入りがもたらされているわけではないのだ。最初から低視聴率&不入りなのだ。そして、この両作は事前のプロモーションでシェイクスピアをモチーフとすることが告知されていた。ここは、このことがもたらした影響を思わざるを得ない。もしかしたら、三谷幸喜(64歳)、細田守(58歳)というもはや旧世代に属すると言っていい表現者の中に脈打つシェイクスピア崇拝を「西洋崇拝」と見なして忌避する空気感ができ上がっているのでは? 『国宝』はなぜ大ヒットしたか。それは「日本礼賛」の映画だったからだろう。だから、もしWS劇場で上演されるのが『夏の夜の夢』や『冬物語』ではなく『仮名手本忠臣蔵』や『義経千本桜』だったら結果は違ったのではないか? あるいは、もし復讐譚の下敷きになっているのが『ハムレット』ではなく『曽我物語』だったら結果は違ったのではないか? それほどまでに今の日本人は「日本」に恋い焦がれている。亡くなった恋人の俤を必死で追い求める人のように、もうせつないくらいに「日本」に恋い焦がれている。その恋情に阿ることが表現者の仕事であるかは別として……。

昔、池袋で

もしがくは小劇場がブームとなっていた1980年代前半の渋谷が舞台で、三谷幸喜の「半半半自伝的」な作品とされている。で、三谷よりも三つ年上のおれはそれより少し前の1970年代後半を映画青年として過ごしており、あえてその舞台を特定するなら池袋だろうなあ。池袋には文芸坐があったし、当時、おれが住んでいたのは西武池袋線沿線ではあったし。実際、池袋ではいろんな出会いがあった。池袋駅東口から文芸坐までの道のりでおれは何人もの映画人に遭遇しているよ。それから『Making of オレンジロード急行』(ぴあbooks)所収の「大森一樹年表」によれば『暗くなるまで待てない!』は1977年4月に文芸坐地下で上映されているそうだけれど、おれの記憶に間違いなければ大森一樹の自主製作映画がまとめて上映されるというイベントがあって、おれはこのときに見ている。で、その場所というのが確か池袋にあった雑居ビルの一室で、観客は折り畳み式のパイプ椅子に座って鑑賞するというね。いかにも自主製作映画の上映イベントらしい。しかし、観客は結構いたな。ビルにはエレベーターがなかったのか、観客はビルの階段に行列をなして並んでいた。おれもその行列に加わって大人しく開場を待っていたんだけれど、ほどなく行列の横を談笑しながらすり抜けて行く二人組がいて、なんと大森一樹と大林宣彦だった。このとき見た中では『ヒロシマから遠く離れて』と『暗くなるまで待てない!』が印象に残っている。前者は1967年にジャン=リュック・ゴダールなどが参加して製作された『ベトナムから遠く離れて』の〝本歌取り〟。でも、そんなタイトルを冠するのがいささか分不相応というか。『Making of オレンジロード急行』ではこの映画(2分ばかりの超短編)について「ひとたばのちり紙とひとびんのインクで映画を作ろうという〝経済的試み〟」。これじゃあ何のことやらわからないでしょうが、確かちり紙の束にインクを垂らすんだったかな。で、めくってもめくっても染みがあるという。言うまでもなく(いや、言わないとわからないかな?)インクは「黒い雨」のメタファー……なんでしょうが、これだけのことで『ヒロシマから遠く離れて』はいかにも分不相応だろう――と、当時、そんな感想を抱いたものです。一方、『暗くなるまで待てない!』は普通によくできた映画。近い将来のメジャーデビューを予感させるような(これが微妙に皮肉を効かせた表現になっていることにアナタは気がついているかな? あの時代は、素直に褒めるってことはまずなかった。その流儀をここでも再現してみせたのは、おれなりの大森一樹への仁義の切り方だと受け取っていただければ)。あと『ない!』シリーズの残り2本も見たはずなんだけれど、全然、印象というものがナイ。そんな、印象に残らない作品じゃナイはずなんだけれど……。ただ、そうは言いつつもだ、あの日、あの場所にいた、ということは、あの頃のおれがいかに筋金入りの映画青年だったかということの証明にはなるはず。単に1970年代映画の傑作(たとえば『タクシードライバー』とか『ディア・ハンター』とか)をリアルタイムで見たという程度の映画ファンとは違うということ。

もしもこの世が舞台なら、おれは迷わずに引退するよ

もしがくはオワコンなんかじゃない。おれは毎回ほれぼれしながら視ているよ。特にあの作り込まれたセット。そして、色彩設計の素晴らしさ。石井輝男監督の1960年の傑作『黄線地帯』にも匹敵する。そこに菅田将暉の熱量や二階堂ふみの圧巻のファムファタールぶりが加わるのだから、これ以上、何を望むっていうんだ⁉ まあ、あえて注文をつけるなら、冒頭のエピグラフの朗読かな。ここにビッグネームを当てたのが正解だったのかどうか。そこにわずかでも「権威主義」の匂いが感じられれば、それだけで視聴者は引く……。同じビッグネームでも、三谷作品に縁が深い二代目松本白鸚とかだったらまた話は別なんだろうけどね。でも、現在、二代目松本白鸚は病気療養中で……もしかしたら、ここにこのドラマの不幸がある? でも、注文をつけたいのはこれくらいで、あとは完璧だよ。残り3話(?)も楽しませてもらおう。もっとも、「もしもこの世が舞台なら」、おれは迷わずに(人生を)引退するよ。この期に及んで演技しなければならないなんて真っ平御免だ。もしがく界隈の皆様、そこは悪しからず(笑)。ところで、島地林作という刑事がいた。明治19年11月25日、上新川郡針原村の農家の次男として生まれ、明治40年7月、巡査採用試験に合格して富山県巡査になった。そして大正9年に八尾署の刑事担当の巡査になると、昭和22年に富山県警察部を依願退職(特別な理由があったわけではない。当時、公務員に定年はなく、警察官の退職は依願退職が一般的だった)するまで刑事一筋の人生を歩んだ。昭和40年にはその功績が認められ、勲六等単光旭日章も受章している。その風貌は世人がイメージする「鬼刑事」そのもので(こちらで拝顔が可能です)、今の俳優に当てはめるなら渡辺哲かな。で、この人、風貌からは想像できないんだけれど、劇団「シェイクスピア・シアター」の旗揚げメンバーらしい(ウィキペディア情報)。劇団「シェイクスピア・シアター」というのは、もしがくに登場する劇団「天上天下」のモデルのはずで……それはそれは、大変な劇団にいらっしゃったもので。でも、演技力は折り紙付き。もしこれから書く話がドラマ化されることがあれば島地林作の役は渡辺哲にお願いしよう……?

続・人生という無理ゲーを「生きる」

また小説を書いた。今度は短編。「有合亭ストーリーズ」と同様、既に某文学賞に応募済ですが(落ちました)、こちらの文学賞でも応募規定として「応募者が作品に関する諸権利を有する限り、ブログ等で発表されている作品も応募可能です」としており、拙サイトでも公開することとしました。

なお、小説に登場する「叔父さん」には裏設定がある。「叔父さん」が言及する女子高校生射殺事件――田中陽造が言うところの「富山〝教室内猟銃殺人〟事件」については「小さい町みつけた③」でも少し書きましたが、この事件の犯人・山本勝次は旧平村の上梨の住人だった。で、「叔父さん」――というか、有り体に言えばおれなんだけど――は上梨にはいささかの思い出がある。小説でも言及しているように、中一の夏休みの林間学校は五箇山だったのだが(これについてはブログでも書いたことがある。こちらとかこちらとか)、五箇山のどこかと言うと、これがなんと上梨だったのだ。当時、上梨には下梨小学校上梨分校というのがあって、こちらの本に校舎の写真が載っていますが、夜はこの木造校舎の教室でごろ寝だよ。夏だっていうのに、寒くてねえ。各自、自宅からタオルケットを持参するよう指示があったんだけれど、中にはバスタオルを持参した生徒もいて、とてもじゃないけれどあの寒さは凌げませんよ。まあ、今ならありえんよね、木造校舎の教室でごろ寝なんて。ともあれ、上梨にはそんな思い出があるわけだけれど、もとより当時のおれは1962年に起きた事件のことなんか知らなかった。事件について知ったのは1974年で、おれは高校一年生。事件のことを教えてくれたのも高校の倫理社会の教師だった。で、これがいかにも1970年代というか……。1974年9月13日、ハーグ事件というのが起きた。日本赤軍のメンバーがオランダのハーグにあるフランス大使館に押し入り、大使ら11人を人質にとってフランス当局に拘束中のメンバーの釈放を要求した。4日間に渡るタフな交渉の末、フランス当局は要求を呑んでメンバーを釈放した。メンバーは「スズキ」という偽名を使っていたが、24日、警察庁の捜査により素性が判明した。本名は山田義昭と言い、なんと平村下梨出身だった。もう富山は大騒ぎだよ。で、倫社の授業でこの事件が話題になった。確か倫社の教師が平村出身だったのかな? そんな記憶がある。そして、こんなことを言った――「平村では10年に1度、大きな事件が起きる」。その10年前に起きた大きな事件というのが女子高校生射殺事件だった。確かにスゴイ事件だと思った。卒業生が授業中の学校に侵入して生徒を黒板の前に一列に並ばせ、その中の一人を猟銃で射殺したのだ。当時、「進歩的知識人」も巻き込んだ形で社会現象化していた数多の事件と比較しても引けを取らないというか、なんなら勝っている? そんな印象を受けたものだ。しかも、事件の犯人が上梨の住人だということもわかって、え、だったら下梨小学校上梨分校の卒業生だったんじゃ……? で、以来、この事件はおれの――というか、「叔父さん」の心の一隅を占拠しつづけているような次第なのだけれど……そんな「叔父さん」がもしオノレの半生を振り返るとしたらこんなふうになる――。こんな裏設定を持つ物語は、「人間は変わる」ということの標本のようでもあり、「人間は変わらない」ということの標本のようでもあり……。

About Me

On PW_PLUS

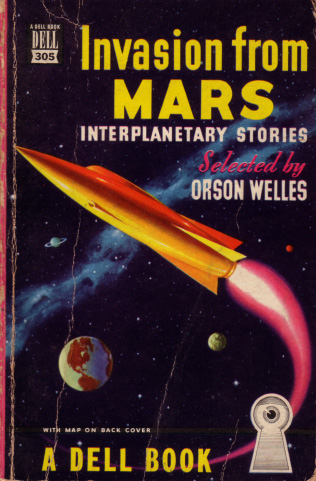

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

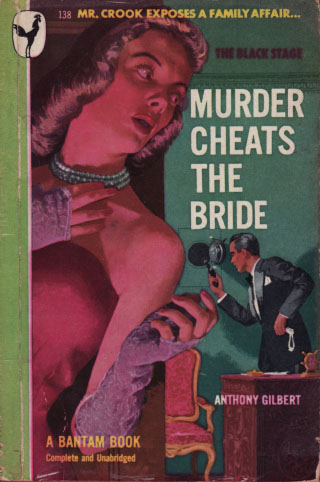

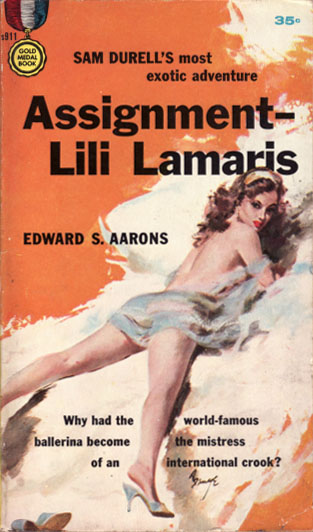

- ◦そのぷろふいる、偏見につき〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

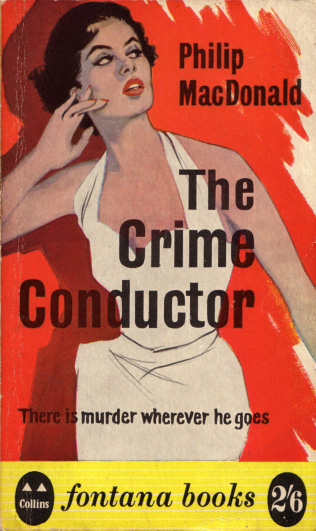

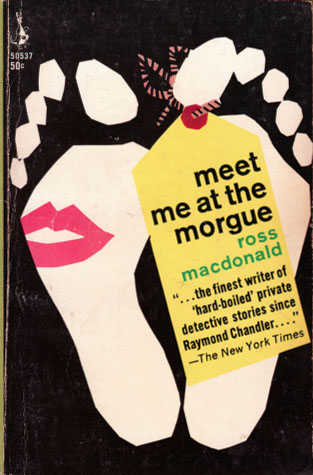

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

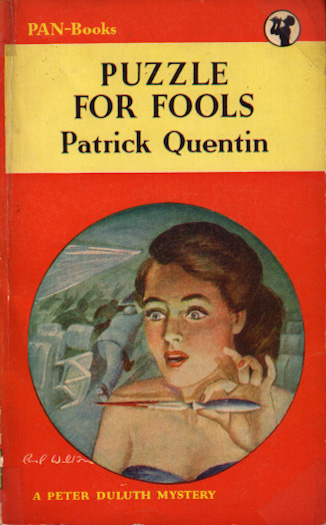

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜