あの変色した繊維質のページに記された妙な色の文字は

〜H・P・ラヴクラフトとその「遺著管理者」〜

この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています――と、某密林が教えてくれた八杉佳穂著『マヤ文字を書いてみよう 読んでみよう』(白水社)。これは物欲をそそられるわ。ただ、このタイトルはどうなの? まるでカルチャースクールのテキストブックみたいなノリじゃないか。あのマヤ文字がこんな軽いノリで扱われていいわけ? でも、出版元のHPを覗くと、こんなカルチャースクールのテキストブックみたいなノリはいよいよ磨きがかかって――「文字のなぞり書きからはじめて、読み方のルールを学んだら、最後は碑文や絵文書の解読に挑戦します。自分の名前も書けるようになります」。もう完全にカルチャースクールのテキストブック。なんだかなあ……。でも、こんな本が書かれる程度にはマヤ文字の解明は進んだ、ということなんだろうね。実際、世の中にはマヤ文字でダイイング・メッセージ(「邪魔をしないで下さい。私は長い時間、眠りたいのです」)を遺して死んだ人物もいるのだから……。

ということで、ここからはそんななんとも特異な死に方をした人物の話を少しばかり。その人物の名はロバート・ヘイワード・バーロウ(Robert Hayward Barlow)。もしアナタがこの名前をご存知なら、間違いなくアナタはH・P・ラヴクラフトの愛読者。かく言うワタシもH・P・ラヴクラフトに関係する人物の1人としてこのいささか憐憫の情を禁じ得ない人物のことを知るに至ったのだけれど――この人物をめぐってワタシが「憐憫の情を禁じ得ない」と述べる理由。それはその死に方もさることながら、彼がいわゆる「ラヴクラフト・サークル」のメンバーからラヴクラフトの旧蔵書を「こそ泥」したとの汚名を着せられ、パージされるに至ったという経緯があるので。しかし、そんな彼が着せられた汚名は全くの濡れ衣だった。彼がラヴクラフトの旧蔵書を処分したのは全く以てラヴクラフトの指示に従ったもので、ラヴクラフトはInstructions in Case of Deceaseと題された事後処理のマニュアルで蔵書をどうするかについても具体的に指示していた(Lovecraft Studies #11参照)。バーロウはその指示に従って処分(然るべき人物への譲渡)しただけ――というのが、この〝事件〟をめぐる公平な見方と言っていいのでは? そしてバーロウはラヴクラフトからそうしたミッションを託されるほどにはラヴクラフトから厚く信頼されていたと言っていい。しかし、なぜラヴクラフトからそこまで信頼されていた人物が「ラヴクラフト・サークル」からパージされるに至ったのか? これについては彼自身にもいくばくかの責任はある。ラヴクラフトの死後、オーガスト・ダーレスらが着手した故人の膨大な作品群を世に出すための取り組みに彼は必ずしも協力的な態度を示さなかったのだ。実は、彼は彼でラヴクラフトを世に出そうとしていた。自分はラヴクラフトから後を託された――、そういう思い(あるいは気負い)が彼にあったのは間違いないだろう。ただ、その時、彼はまだ何ものでもない、弱冠19歳の若者。そんな彼にできることなんて高が知れている。ここはダーレスやドナルド・ワンドレイといった〝大人たち〟に任せるべきだった。しかし、19歳の若者はいささか頑なだった。そして、客観的に見るならば、ラヴクラフトの貴重な自筆原稿類(彼はInstructions in Case of Deceaseで「遺著管理者」に指名されており、すべてのオリジナル原稿を託されている)を自分1人で抱え込むかたちとなり、ついにはその真意を疑われて「ラヴクラフト・サークル」のメンバーから三行半を突きつけられるに至る……。

ただ、実に意外なことではあるのだけれど、ここからバーロウの人生は不思議な上昇曲線を描きはじめる。1938年、おそらくは職探しのために訪れたのであろう国民青年局(フランクリン・ルーズベルトが世界恐慌を克服するために打ち出した一連のニューディール政策の一環で設立された若者の雇用促進を図るための部局)のオフィスで対応に当った担当者(バーバラ・マイヤーという女性)からなぜか就職先ではなく、文化人類学の教授を紹介されることになる。このバーバラ・マイヤーという女性、ただの職業紹介所の職員ではなく、相談に訪れた人物が抱える問題やパーソナリティーも見きわめた上で進むべき方向をアドバイスできるすぐれたメンターだったと考えることができる。だからこそ、ただの国民青年局の名無しの職員としてではなく、バーバラ・マイヤーという固有名詞を持った人物として歴史に名を残すことになったのだろう。ともあれ、こうして文化人類学の道に進むことになったバーロウは1942年にはカリフォルニア大学で学士号を取得。さらにはメキシコに渡ってメキシコ国立自治大学に学び、ロックフェラー財団やグッゲンハイム財団の奨学金も得た。そして遂にはメキシコシティー大学(現在はスペイン語を母国語とする学生のための一般的な大学として存続しているものの、当時は英語を母国語とする学生のための大学だった。ウィリアム・S・バロウズも1950年から51年にかけてこの大学でマヤの古文書について学んでいる。実はその教師がバーロウだった)の文化人類学部長に就任。少壮の文化人類学者としてメソアメリカ文明の研究で業績を挙げ、ことに古典ナワトル語の研究においては第一人者だったとされる。こうした彼が歩んだ道のりを思う時、超古代文明と古代文明の違いはあるものの、ラヴクラフトの小説世界の登場人物(たとえば『時間からの影』の主人公ナサニエル・ウィンゲイト・ビースリー)と重ね合わせたくなるのは人情というものです。あるいは、もしかしたら、〈H・P・ラヴクラフト的世界〉を追い求めて誰よりも「遠くまで行った」のは、ダーレスでもなければワンドレイでもない、ロバート・ヘイワード・バーロウだったのでは? と、そんなことさえ思ってしまう。もっとも、ワタシは名を残した人物よりも名を残さなかった人物の方に惹かれるタチなので、若干この人物に対する点数が甘いというきらいはあるかも知れないけれど……。

ともあれ、バーロウの人生は1938年を起点としてにわかに上昇曲線を描きはじめた。ところが、それは長くは続かなかった。というのも、この少壮の文化人類学者の人生は、1951年1月1日(あるいは2日。↓で紹介している2つの引用文を読み比べてもらえばわかるように、亡くなった日付については情報が錯綜している)、突然、終りを告げるのだ。鎮静剤(セコナール)を過剰摂取したことによる自殺だった。この突然の悲劇について、それがバーロウの性的指向によってもたらされたものであったことを伝えているのがL・スプレイグ・ディ・キャンプ。彼が1975年に刊行したLovecraft: A Biographyによれば、バーロウは同性愛者で、自殺の引き金を引いたのもメキシコ人の少年たちとの関係をめぐって脅迫を受けたことだという――

All this time, however, Barlow energetically pursued his career as a homosexual lover. This was long before Gay Liberation, and Mexico has been if anything less tolerant of sexual deviation than the United States. On January 2, 1951, Barlow killed himself with an overdose of sedatives, because he was being blackmailed for his relations with Mexican youths.

また、この際、彼がホテルのドアに「邪魔をしないで下さい。私は長い時間、眠りたいのです」という意味のマヤ語のメッセージが書かれた紙を貼り付けていたという事実を伝えているのは、ローレンス・ハートなる人物。何でもサンフランシスコを拠点にする詩人兼批評家だったらしい。ここは1978年にPoetryという雑誌に寄稿したA Note on Robert Barlowより引くなら――

(...) Finally, he began to do some extraordinary work among the Mexican Indians, traveling or sending representatives among the villages and gathering Nahuatl poetry and songs. Also, he educated some of the Nahuatl Indians, taught them to work in his print shop, and in general carried on a surprising career as a sort of minor culture hero among the Nahuatl Indians of that region. He ended his life on January 1, by suicide. In that afternoon he locked himself in his room, took twenty-six capsules of seconal, leaving pinned upon his door in Mayan, “Do not disturb me, I want to sleep a long time.”

ちなみに、ワタシは2013年にNHKで放送された『古代マヤ文字を解読せよ』を見ておりまして、マヤ文字の解読が何人かの天才によって成し遂げられたことを承知しております。中でも重要な貢献をしたのは、それまで表意文字と信じられていたマヤ文字に表音文字が含まれていることを解明したユーリー・クノロゾフで、これがまあ、見るからに天才っていう風貌の持ち主で。この男ならきっとどんな暗号だって解読してしまうに違いない。しかし、既にマヤ文字研究の第一人者としての地位を不動のものとしていたジョン・エリック・シドニー・トンプソンはこの天才に真っ向から異を唱えた。でも、おそらくトンプソンもマヤ文字が表音文字としても解釈可能であることは理解していたんじゃないのかなあ。だって、誰よりもマヤ文字のことを知り尽くしていたのは他ならぬ彼なんだから。しかし、結局、彼は死ぬまで自説を変えることはなかった。これは、まあ、学者の世界ではよくあるパターンで、ワタシなんかは、なんで学者さんてこんなにアタマが固いんだろう? と、そう思ってしまうのだけど……なんか、あるんだろうね。そういえば、古田武彦も死ぬまで『東日流外三郡誌』は真書だという立場を変えなかったそうだし……と、これは全くの余談。ともあれ、マヤ文字は表意文字ばかりではなく、表音文字も含んだ、そういう意味では日本語とも似たところのある文字体系ではあるのだけれど、ただバーロウが自殺した1951年当時はまだユーリー・クノロゾフの説は知られていなかった(ユーリー・クノロゾフがマヤ文字に関する最初の論文を発表したのは1952年)。一方、前年の1950年にはトンプソンのMaya Hieroglyphic Writing: Introductionが刊行されており、バーロウも同書でマヤ文字を学んだものと思われる。トンプソンによれば、マヤ文字は全部で862字に分類できるとかで、おそらくバーロウはそれらを組み合わせることによって「邪魔をしないで下さい。私は長い時間、眠りたいのです」という意味の文章を構成したのだろう。

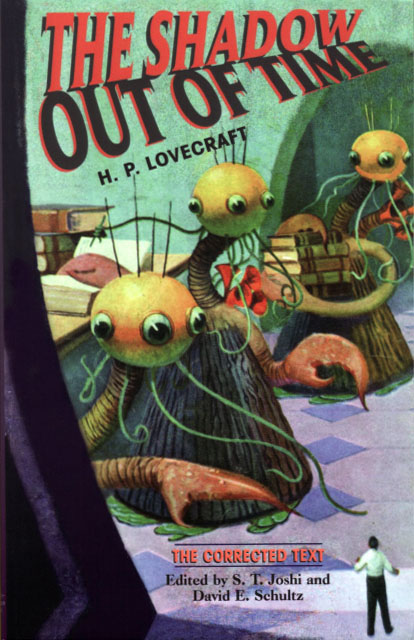

――と、ともあれこうしてロバート・ヘイワード・バーロウの32年の人生はなんとも悲痛なかたちで終りを告げることになったわけだけれど、実はこれはあるドラマの始まりでもあった。そのドラマとは――ラヴクラフトの代表作と言ってもいい『時間からの影』の自筆原稿のホエアアバウツをめぐるドラマ――。バーロウがInstructions in Case of Deceaseの記載に基づいてラヴクラフトのすべてのオリジナル原稿を託されていたことは既に記したけれど、彼はメキシコに移住する際、そのほとんどをロードアイランド州プロビデンス市に本部を構えるブラウン大学のジョン・ヘイ図書館に寄贈していた。ダーレスらに渡すのではなく、図書館に寄贈するあたりに彼の「ラヴクラフト・サークル」のメンバーに対する複雑な感情が読み取れるのだけれど、ただ客観的に見るならばこれは至極正しい判断。公的な機関に託すことによって、それらは誰もが利用可能な公共物になるのだから。で、この点に関しては彼は誰からも批判される筋合いのない、真っ当な行動を取ったということになるのだけど――ところが、どういうわけか彼はこの際、ある小説の自筆原稿――というか、正確に言えばノートだけどね――だけは自分の手元に残した。それが『時間からの影』。なぜ彼がこの小説の自筆原稿に限ってはジョン・ヘイ図書館に寄贈するのではなく、自分の手元に留めるという選択をしたのかは、それこそ冥界の彼に聞いてみるしかないのだけれど、ただ『時間からの影』が彼にとっては特別な作品であったのは間違いない。というのも『時間からの影』が世に出るに当って重要な役割を演じたのが当時、17歳だったバーロウ少年なのだから。『時間からの影』の草稿はラヴクラフト愛用の子供用のノートに記されており、そのページいっぱいにみっちり書き込まれたヒエログリフもかくやというような癖のある文字を〝解読〟し、全88ページのタイプ原稿に仕上げたのが他ならぬバーロウ。なんでもラヴクラフトは作品の出来に自信が持てず、タイプ打ち(=清書)をためらっていたという。そんなラヴクラフトに代ってタイプ打ちを買って出たのがバーロウ。喩えて言うならば彼はトルストイの『戦争と平和』を清書した妻のソフィア(あるいは澁澤龍彥の――うーん、ここで代表作として挙げるならなんだろう、『高丘親王航海記』?――を清書した妻の龍子。まあ、夫の原稿を妻が清書したというケースは古今東西、どれだけでもある)みたいなもの? ともあれ、こうして人に見せられる「作品」となった『時間からの影』は「ラヴクラフト・サークル」の有力メンバーであるドナルド・ワンドレイによってAstounding Storiesに持ち込まれ、当時、「異なった発想」(thought variant) を編集方針に掲げていた編集長のフレデリック・オーリン・トレメイン(Frederick Orlin Tremaine)によって即決採用、同誌の1936年6月号の誌面を飾ることになるのだけど……ところが、ここからが大変で。というのも、バーロウによるタイプ原稿には数限りないタイプミスが存在していて、それらはほとんど(一部は「ラヴクラフト・サークル」の回覧に供される前にラヴクラフト自身によって訂正されたものの、あくまでも一部に止まる)訂正されることがないまま世に出てしまうという、あのセミコロンやカンマに至るまで強いこだわりを持っていたラヴクラフトからするならば痛恨の事態。そうした結果をもたらした原因がバーロウにあったのは間違いないのだけれど、ところがラヴクラフトはこの件でバーロウを責めることはしなかった。それどころか、タイプ打ちの労に報いるかたちで自筆原稿をバーロウにプレゼントしている。2人の間には年齢差(ラヴクラフトがバーロウの28コ上)を超えた確かな友情(もしかしたら、ほのかな愛情さえ? まあ、ラヴクラフトの性的指向をめぐっては、三島由紀夫のケースと同じように、大っぴらに論じてはイケナイということになっているようなので)が存在したのだ。バーロウにとって『時間からの影』の自筆原稿はそのかけがえのない証し……。

ただ、こうした経緯を踏まえたとしても、はたして彼が『時間からの影』の自筆原稿を手元に留めておくと決めたことは正しい選択だったと言えるのか? こうした彼の利己的な(と批判されても仕方がないような)行動の結果として、『時間からの影』は永らく正確な校訂が行われないまま(ということは、つまりはラヴクラフトの意に反したかたちで、ということでもある)世に流布しつづけるという、非常に不幸な事態が引き起こされることになった。その責めを負うべきは、他の誰でもない、ロバート・ヘイワード・バーロウその人であると言わざるをえないのでは? そして、この不正常なかたちは、彼の死を以てしても解消されることはなかった。というのも、彼の死後、その遺品からは、当然あるべき『時間からの影』の自筆原稿が見つからなかったのだ。一体、彼は『時間からの影』の自筆原稿をどうしたのか? まさか廃棄してしまったとは考え難く、きっとどこかに隠しているに違いないんだけど……。

しかし、結局、見つからず仕舞い。かくて『時間からの影』の自筆原稿は「行方不明」という、ある意味、文学者の遺稿にとってこれ以上ない栄誉(?)を担うこととなったわけだけれど――それが1995年になってひょっこり出てきた。その経緯については、H・P・ラヴクラフトの愛読者ならば知らない人はいないでしょうが、そうじゃない人のために一応、書いておいた方がいいでしょう。きっかけはジョン・ヘイ図書館に舞い込んだ1通のFAX。そこにはこう記されていた――

I found among my deceased sister-in-law's papers what seems to be the original ms. of “The Shadow Out of Time” by H. P. Lovecraft. Dated February 22 and 24, 1935, it's written in pencil in a child's notebook and in very fragile condition!

差出人はハワイ在住のネルソン・シュリーヴ(Nelson Shreve)なる人物。また文面にある義理の妹(sister-in-law)とはジューン・イヴリン・リプリー(June Evelyn Ripley)のこと。かつてメキシコシティ大学でバーロウにナワトル語を学び、卒業後はアメリカ国内で教師として奉職。そんなリプリーが亡くなったのは1994年12月。そしてFAXに記されたような仕儀と相なるわけだけれど、何でもリプリーはバーロウが自殺する直前に『時間からの影』の自筆原稿を託されたという。また原稿にはおそらくはダーレスがリプリーに送ったと思われる葉書が同梱されていた。そこには、ブラウン大学がラヴクラフトのコレクションを所蔵しているので、もし何か寄贈したいのならば大歓迎である――と記されていたという(詳しくはジョン・ヘイ図書館HPのこちらの記事を参照)。このことから推測できるのは、ダーレスはジューン・イヴリン・リプリーが『時間からの影』の自筆原稿を所持している可能性を認識していたということ。おそらくはバーロウの死後、相当の調査が行なわれたのだろう。そして、バーロウから『時間からの影』の自筆原稿を託された可能性のある人物としてジューン・イヴリン・リプリーが浮上した。しかし、彼女はこのダーレスの申し出を拒絶した。それは、なぜか? それがバーロウの遺志だったから――と考えるしかない。では、なぜバーロウはそのようなことをリプリーに頼んだのか? 『時間からの影』の自筆原稿を「ラヴクラフト・サークル」のメンバーに渡したくない――というならまだしも、ジョン・ヘイ図書館に寄贈することをも拒んだ、しかも、自分の死後に渡っても。その頑なな態度の理由……。

これについて、ラヴクラフトの信者の間ではどういう解釈がなされれているのかは知らない。ワタシは必ずしもラヴクラフトの信者というわけではないのでね(ちなみに国書刊行会が2012年に創業40周年を記念して配布した小冊子『私が選ぶ国書刊行会の3冊』で小説家の倉阪鬼一郎は『定本ラヴクラフト全集』についてこう記している――「引っ越しをするときは、この黒い本の群れを書斎のどこに置くか、まず位置を定めたものです」。もう〝神棚〟をどこに配置するのか? というような話ですよ。仮にこれがH・P・ラヴクラフトの信者の一般的な生態だとするならば、ワタシはH・P・ラヴクラフトの信者ではない)。ただ、1つだけ言えることがある。『時間からの影』の自筆原稿は、一旦、「行方不明」となった後、それが執筆されてから58年という時を経て「再発見」されるという実に劇的な経過を辿った。そんなドラマを演出したのがロバート・ヘイワード・バーロウであったのは間違いない。そして、それがこの小説にとってきわめてお似合いのストーリーであることも(これについては、『時間からの影』の読者ならばご同意いただけるはず)。そして、ワタシはこう思うのだけど――ロバート・ヘイワード・バーロウがこうしたことを意図して行なった、という可能性を否定するものは何もないのではないか? もしかしたら彼はこう考えたのかも知れない――『時間からの影』の自筆原稿は、一旦、「行方不明」になるべきなのだ。そして、いつの日か、時を経て「再発見」される。それが、あの「変色した繊維質のページに記された妙な色の文字」にはふさわしい――と、H・P・ラヴクラフトの「遺著管理者」としては考えたのではないかと……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜