五木寛之と藤井能三と

〜冬の日本海でもう1つの世界線を思う〜

昨日、たまたま近くまで行ったので、酔狂を起こして「冬の日本海」などというものを〝観賞〟してきたのだけれど――いいねえ。つくづく「絵になる」。沖を航行するのは……あれは、笠戸丸――ならぬ、いずれかの国の貨物船。もしかしたら、ロシアの貨物船かもしれない……。

高校生の頃も、よくこの浜に来た。そして、この海の向こうにはソビエト連邦がある――と思ったものだ。当時、ワタシは五木寛之を乱読していて、『さらばモスクワ愚連隊』とか『蒼ざめた馬を見よ』とか、ソ連を舞台にした小説に相当感化されていた。大学で第2外国語として履修したのもロシア語だった。もし大学をドロップアウトすることがなく、みっちり4年間ロシア語を勉強していれば、卒業後はロシア交易を手掛ける地元の船会社くらいには就職できたかもしれない。そうなっていれば、五木寛之の小説の主人公とまでは行かないにしても、いろいろ面白いことも経験できていただろう。なにしろ、1991年にはソビエト連邦が解体されるという、高校生の頃には想像さえできなかったことが起こるのだ。そのカオスの中にもしロシア語を第2言語とする富山の小さな船会社の駐在員として投げ入れられていたら――その中で経験したであろうありとあらゆる出来事はきっと人生の最期に当って脳内を駆けめぐることになるという「走馬灯」にわが人生の最も生彩のあるエピソードとして上映されることになっていたのでは? と、そう思わないでもない。ただ、その場合は、一体ワタシはどんな小説を読んで人生を過ごすことになっていたのだろう? ロシアの推理小説って、何かある? そう思って調べたところ、へえ、こんな立派な情報源があるではないか。なるほど、ワタシはこういうものを読んで人生を過ごすことになっていたわけか。でも、その場合は、デイヴィッド・グーディスとは出会うことはなかったのだなあ。なんでもデイヴィッド・グーディスのルーツはロシアらしいのだけど……。

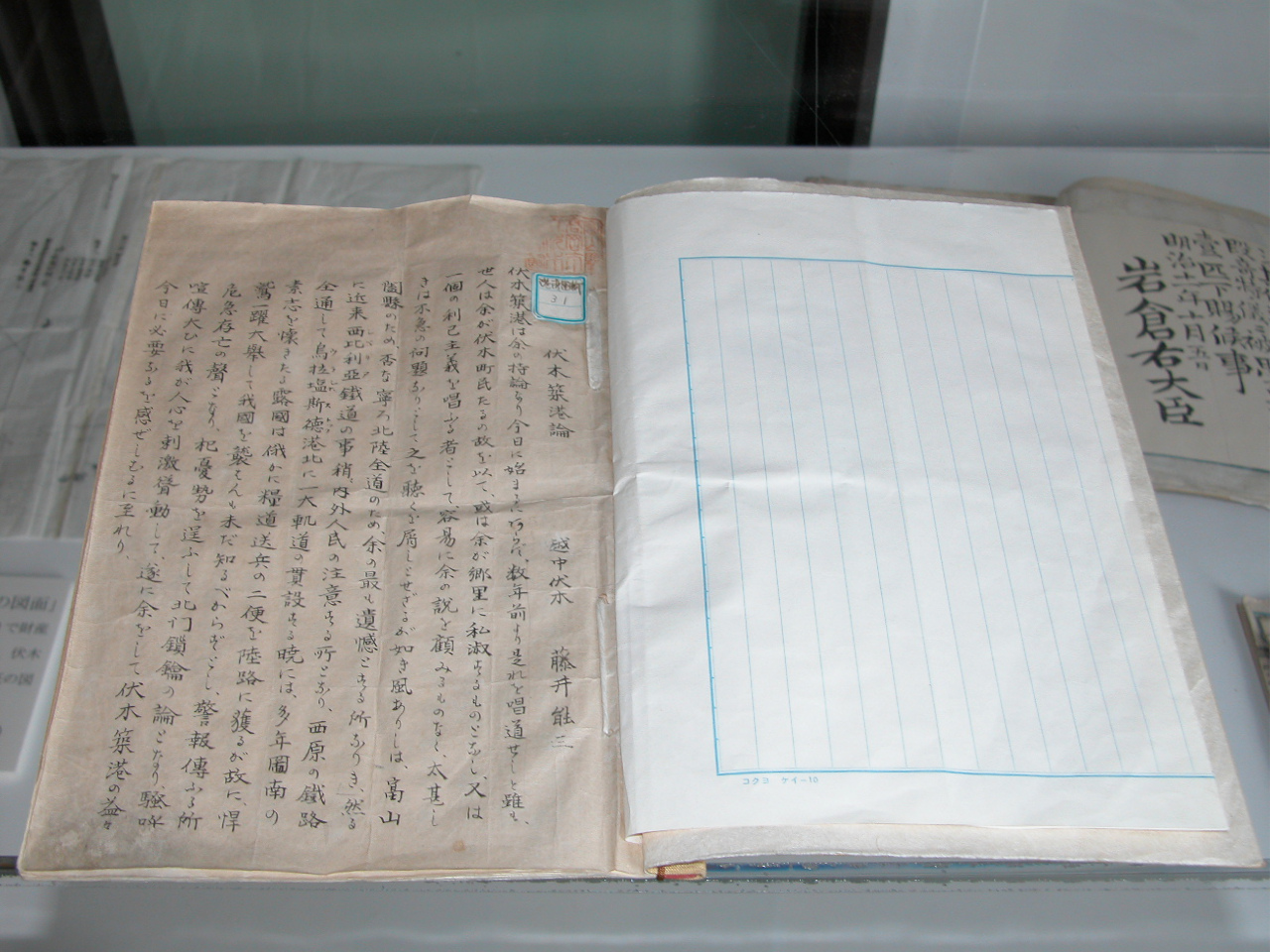

明治時代、この越中でロシア交易によって日本を「殷冨繁盛他に比類なき要地」とすることを構想した人物がいる。その名を藤井能三(ふじい・のうそう)というのだけれど……ご存知の方はいらっしゃいますかねえ。当地にあっては「伏木港開港の祖」と称されているのだけれど、とはいえ地元でもさほど知名度が高いとは言えないかもしれない。しかし、かつてワタシはこの人物に好奇心を鷲掴みにされて、お膝元である伏木まで2度、3度とクルマを走らせたもの。まあ、藤井能三が安田善次郎や浅野総一郎(あと瀬木博尚も? 実は越中富山の出身で実業界で名を成した人物というのは結構いるんだけれど、生れを藩政時代に限定するとこの3人ということになる)みたいな誰もが知っている「郷土の偉人」だったならばこんなことはしていなかった。地元でもあまり知られていない――というのがこのヘンクツ男の好奇心をそそったポイントだったわけだけれど――ともあれ、その藤井能三は弘化3年(1846年)、越中伏木の廻船問屋にしてかの銭屋五兵衛にも伍するほどの財力の持ち主だったとされる豪商・能登屋三右衛門の長男として生まれた。ちなみに、同じ時代、同じ伏木で廻船問屋として名を馳せた人物に鶴屋善右衛門という人がいる。「鶴屋」というのは屋号で、本名は堀田善右衛門。これが、かの芥川賞作家・堀田善衛の曽祖父に当る。実は堀田善衛は「二百年ほど、いや記録にある部分だけに限って言えば、百五十年ほどつづいた廻船問屋」(『若き日の詩人たちの肖像』)の10代目。もっとも、「鶴屋」は善衛の父の時代に潰れてしまう。「明治のときに、早く官と結びついたものだけが国家とともに生き延びて行くことが出来たのである。下関から小樽までの裏日本に、何十軒かの船問屋があったが、そのままで生き延びたものは一軒もなかった。このときを最後に、問屋に船はなくなった」(同)――と、そんな伏木の現状を暗示するような一節も紹介したところで――伏木というのは、そんな廻船問屋が軒を連ねる日本海交易の拠点港であり、その中にあってもとびきり大店だった「能登屋」の長男として生まれたのが能三(幼名は嘉他郎)。明治2年、23歳の時に加賀藩から商法・為替両会社総頭取を命ぜられ、神戸に出張。蒸気船が航行し、大量の物資が浜を埋め尽くす神戸港の盛況を目の当たりにして衝撃を受けたとされる。帰郷後は三菱汽船に伏木寄港を働きかけたり、その条件として三菱側が突きつけた西洋式灯台を私財を投じて建設したり(10年)。また14年には他の廻船問屋とともに「北陸通船会社」を設立。さらに17年には金沢為替会社を改組した北陸銀行の取締役に就任するなど、県西部を代表する経済人として獅子奮迅の活躍――といったところではあるのだけれど(藤井能三のより詳しいプロフィールについては「明治の富山〜礎を築いた人びと〜」参照)、ただそんな藤井能三の経済人としての歩み(業績)については当方はほとんど興味がない。当方が興味を引かれるのは――この人物のドリーマーとしての側面。そう、藤井能三はドリーマーだった。それは、明治24年、彼が45歳の時に著した「伏木築港論」(伏木図書館所蔵。↓の写真を撮影した2012年当時は伏木気象資料館に展示されていた)を読めばわかる。

明治24年――といえば、ロシアのアレクサンドル三世がシベリア鉄道の建設を高らかに宣言した年であり、と同時に後のニコライ二世であるニコライ皇太子が正にそのシベリア鉄道起工式出席のためウラジオストクを訪れる途次、日本に立ち寄り、当時の滋賀県大津町(現大津市)で津田三蔵巡査に斬りつけられたあの「大津事件」が発生した年でもある。この事件によって、当時、日本ではどういう状況が引き起こされたかというと――「学校は謹慎の意を表して休校となり、神社や寺院や教会では、皇太子平癒の祈祷が行われた。ニコライの元に届けられた見舞い電報は1万通を超え、山形県最上郡金山村(現金山町)では『津田』姓および『三蔵』の命名を禁じる条例を決議した」(ウィキペディア「大津事件」より)。さらに、死を以って詫びるとして京都府庁の前で剃刀で喉を突いて自殺した畠山勇子のような「烈女」まで現れた。こうした過剰なまでの反応の根底にあったのは、言うまでもない、大国ロシアへの恐れ。「事件の報復にロシアが日本に攻めてくる」――と、まあ、そういう反応にはなるだろうなあ。そして、こうしたロシアへの恐怖心に国ぐるみで打ち震えているような有り様を多分に揶揄する意味合いがあったのだろう、「恐露病」などということが当時、盛んに言われたという。ま、おそらくはそういう状況を苦々しく思っていた勢力もいたということだろうね。実際、後に日本は対露戦へと突き進んでいくわけだから。

――と、そんなロシアへの恐怖心とそうした有り様への苛立ちが伏在する状況の中で「伏木築港論」は発表されたわけだけれど、まずは冒頭。藤井能三はこう「余の持論」を書き起こしている――

伏木築港は余の持論なり今日に始まるにあらず、数年前より是れを唱道せしと雖も、世人は余が伏木町民たるの故を以て、或は余が郷里に私淑するものとなし、又は一個の利己主義を唱ふる者として、容易に余の説を顧みるものなし、太甚しきは不急の問題なりとして之を聴くを屑しとせざるが如き風ありしは、富山闔縣のため、否な寧ろ北陸全道のため、余の最も遺憾とする所なりき、然るに近来西比利亞(シベリア)鐡道の事稍、内外人民の注意する所となり、西原の鐡路全通して烏拉塩斯徳(ウラジオストック)港北に一大軌道の貫設する暁には、多年圖南の素志を懐きたる露國は俄かに糧道送兵の二便を陸路に獲るが故に、悍鷲一躍大擧して我國を襲わんも未だ知るべからずとし、警報傳ふる所危急存亡の聲となり、杞憂勢を逞ふして北門鎖鑰の論となり、騷呼喧傳大ひに我が人心を刺激聳動して、遂に余をして伏木築港の益々今日に必要なるを感ぜしむるに至れり

うーん、難しい。読むのが難しいだけではなく、入力するのだって一苦労ですよ。中には読みがわからない文字だってあるわけで、そんな時は「文字パレット」を使って探したり、いよいよという時は手書き入力を使ったり。まあ、人様の夢につき合おうってんだからこれくらいは乗り越えなきゃ……。以下、いくつか説明すると、「富山闔縣」の「闔(こう)」とは「すべて」「みんなのこらず」の意で、つまりは「富山全県」。また「圖南の素志」は「鵬が南方に向けて翼を広げる」様を意味する『荘子』の「圖南鵬翼」にちなむ語で、意味としては「大事業を成し遂げようとする企て」。もう1つ、「北門鎖鑰の論」は、万里の長城の八達嶺西門に掲げられた「北門鎖鑰」にちなむ語で、「鎖鑰(さやく)」は「錠前と鍵」の意――と、これで多少は意味が通るようになった? ならないか(笑)。でも、やれ「悍鷲一躍大擧して我國を襲わん」だの「警報傳ふる所危急存亡の聲となり」だの、この辺はわかりますよね。「大津事件」という不測の事態を受けた当時の日本の世情がよーく映し出されていると思うのだけれど、そんな中、そうした過剰反応を戒めつつ(しかも、「恐露病」の裏返しに等しい「愛国心」の安売りに走るのでもなく。ここが重要。そう強く思う今日この頃……)、むしろそんな今だからこその気概を以て書き下ろされた藤井能三流「夢の建白書」。その要諦とは――

蓋し該鐡道にして一度び其の功を奏し、聖彼得堡(セントピータースブルグ)より西比利亞の荒原を横断して烏拉塩斯徳に至るの交通開くるに至らば、東亞の大勢ために一變すべきは言ふまでもなく、一葦帯水を隔てたる我が日本國に於ては、差詰め其の形勢運命を變じて、對外政略及び商業上の関係に一大影響を及ぼすべきは疑ひもなき事なりと雖も、余を以てみるときは西比利亞鐡道は決して我國の為めに不利なるものにあらず、即ち或者が周章狼狽して危急存亡を叫ぶが如き不祥なるものではなく、寧ろ其の利用如何によりては将来日本國をして殷冨繁盛他に比類なき要地となるを心得べしとは識者の夙に着目是認する所とす、何となれば該鐡道にして全く其の功を奏するに至れば、露國の首都及び莫斯科(モスコー)府よりは七日乃至九日にして太平洋、烏拉塩斯徳に達するを得べく、烏拉塩斯徳より我が北陸の某地までは海上僅かに三十六時間を以て渡航し得るが故に、露京より歐洲各首府に至る日数二日間を要すと假定するも、我が日本よりは九日乃至十一二日にして歐洲各國に至るを得べし、之れを今日我國より上海(シャンハイ)、香港(ホンコン)及び新嘉坡(シンガポール)を過ぎ印度蘇士(スエス)の地峡を経て伊國に出て滊車にて英京に到る日数四十餘日を要し、又た一方加奈陀(カナダ)の路を経るとするも尚ほ英京まで二十八日を要するに比すれば、時間の上に於て非常の差違あるが故に、西比利亞鐡道の全通に依て第一番に日本は東洋より歐洲に至る郵便路を占有するは瞭々睹易きの道理なるべし、東洋より歐洲に至る郵便にして皆な路を我が日本に取るとすれば、貨物旅客も亦た自ら此の路に依るや明かなり、是に於てか日本は歐洲より隔離の患を斷つのみならず、眞に全世界の中點に立つことを得て、東洋の航海其の他諸般の全権を握るに至るは實に容易なりと云ふべし

えー、多分、これを全文読み通そうという物好きは1人もいないと思うのだけれど、もしあなたが筆者の酔狂につきあってやろうという思いやり(?)を多少なりともお持ちなら、とりあえず太字部分だけでも読んで欲しい。明治24年、闔国(国を挙げて)、ロシア脅威論を煽り立てる中、そうした風潮とは全く異なるベクトルでこの「西比利亞鐡道」建設という、喩えて言うならば「黒船来航」にも等しい事象を捉えていたことがおわかりいただけるはず。しかも、最後(↑の引用文の最後。決して「伏木築港論」の最後ということではありません。論文自体はまだまだ続く)に繰り出されるメッセージのそのスケール感たるや。いやー、吹いたもんだねえ。「眞に全世界の中點に立つことを得て、東洋の航海其の他諸般の全権を握るに至るは實に容易なり」――ですか。さすがは銭屋五兵衛に伍するほどの財力の持ち主だった豪商の倅。いや、いーんですよ、多少吹いた方が。皆が縮こまっている時は、少しかますぐらいがちょーどいいんです。実際、この藤井能三の〝檄文〟が功を奏して、以後、越中は伏木築港に向けて動き出すわけだから。

ただ、結局のところ、藤井能三がぶち上げた壮大な夢は実現することはなかった。伏木築港は成った(いろいろあったけれど、成った、大正元年にね。ちなみに、伏木港竣工から1年後の大正2年10月3日に挙行された「伏木築港竣成祝賀会」において総務委員長代理として式辞を述べたのが堀田善右衛門。その式辞の全文は『伏木港史』で読むことができるのだけれど、これが実に文学的なもので、堀田善衛はこの曽祖父の文才を受け継いだのでは? と、そう思わざるを得ないくらい。特にこの下り――「海波為メニ鳴リ、白鷗為メニ舞フ。衷心洵ニ喜ヒノ情ニ堪エサルト同時ニ本港開発ノ貢献者タル藤井能三君ノ如キ、既ニ物故シテ此歓ヲ倶ニスルコト能ハサルハ頗ル遺憾トスル所トナリト雖モ、君ノ遺蹟ハ永ク之ヲ伝ヒテ本港ノ発展ニ資スルヤ疑ハス」。そう、この下りは特に藤井能三に捧げたもので、当の藤井能三はこの時、既に亡くなっていたのだ。亡くなったのは、悲願の伏木築港をその目で見届けけてから半年ばかりのちの大正2年4月20日。『伏木港史』に曰く「桜花が雪のように散っている日であったという」)のに、なぜ? その理由は、いくつかある。1つには、明治40年、時の西園寺内閣が同じ日本海側の有力港である敦賀港を「第一種重要港湾」に指定したということがある。実は明治30年頃から雑誌『交通』を主宰して鉄道国有論などを提唱していた下村房次郎という人物が自らロシアに乗りこむなどしてシベリア鉄道について調査。『交通』誌上で日本海航路拡張の急務と日露直接貿易の必要性を説いていた。そして日本海側の諸都市を回って持論を熱く訴える(芳井研一著『環日本海地域社会の変容』の表現を借りるならば「日本海沿岸諸港の奮起を求めた」)一方、政府にも働きかけていた。そんな下村が日露直接貿易の日本側の拠点港として強く推していたのが敦賀港だったのだ。ここは下村が2度めの訪露から帰った明治34年秋に井上馨の主催で開催された帰朝報告会での挨拶(『自知即是』所収)の一節を引くなら――

……然らば則ち今日に於て日本海を通ずる西比利亞との連絡は之を如何せんとする乎新潟港は如何新潟港の港灣として絶對に不可なるは旣に一般に公認せらるゝ所となり然らば何れの港を以て適當と爲すべき乎予は數囘山陰北陸兩道の沿岸を巡檢し敦賀港を以て比較的最も好位置に在る良港なりと斷定せり勿論小樽以南新潟、伏木、七尾、宮津、境、濱田の諸港皆船舶定繋地として附近地方貿易の發達を圖ること懈るべからざるも交通の中心地點としては皆敦賀に及ばざる所あり抑も敦賀は我産業地の中心なる大阪、神戸、京都、地方と東海道線、中仙道線の會點たる名古屋の間に介在し日本の主要なる商業地と氣脈相通じ貨物は容易に此地に輻湊集散し得べし而して其港灣は比較的に善良にして水に接して直ちに鐵路を通じ而かも鐵道は官設なり觀察し來れば日本海に於ける西比利亞鐵道連絡の中心點は之を措きて復他に求むべからざるなり……

この報告会、井上馨主催とあって政財界のお歴々が顔を揃えたらしいのだけれど、その前で敦賀の名前を挙げて「他に求むべからざるなり」。そりゃあ敦賀に石像が立つわけだ(敦賀市の蓬莱公園には敦賀市が昭和27年に設置した下村房次郎の石像がある)。この下村のプッシュがあったおかげなのかどうかは定かではありませんが、政府は明治40年になって敦賀港を「第一種重要港湾」に指定。これにより、敦賀港が対ロシア交易の日本側の拠点港として整備されていくことになる。で、これについてはおそらく読者の中にもご存知の方は少なくないと思うのだけれど、かつて東京の新橋駅と敦賀の金ヶ崎駅間を結ぶ直通の寝台付き豪華列車「欧亜国際連絡列車」が走っていた。その名の通りアジアとヨーロッパを結ぶ直通列車という触れ込みで、まず東海道線、北陸線を経て敦賀まで行き、敦賀からウラジオストクまでは海路、そこからシベリア鉄道に乗りこんであとはパリまでひとっ走り! なんと、当時は新橋駅で東京―パリ間の切符を購入することもできた。言うならば、当時、日本とヨーロッパは地続きだったということになる。当然、さまざまな人の流れがあった。そして、それに応じたさまざまなドラマも生れた。「たしかに、シベリア鉄道と日本の関係において面白い話は多くありますよ。第二次大戦中に大勢のユダヤ人が、あの有名な『杉原ビザ』によって、シベリア鉄道を伝ってウラジオストクまで来たということも、そうですね。ウラジオから船に乗って、敦賀に上陸しています。当時の敦賀は国際的な港で、ユダヤ人たちは船から初めて敦賀の町を見たときに天国に見えたと書いています」――と、これは明治学院大学教授の原武史が森まゆみとの対談(『すばる』2009年7月号「対談 シベリア鉄道と日本人」)で語っていること。また森まゆみは『女三人のシベリア鉄道』という本を書いている。表題の「女三人」とは与謝野晶子、宮本百合子、林芙美子のことで、皆、明治末から昭和初めにかけて敦賀からウラジオストクに渡り、シベリア鉄道で大陸を横断している。五木寛之の『青年は荒野をめざす』では、主人公のジュン(北淳一郎)は横浜からナホトカ行きの客船バイカル号に乗りこむわけだけれど、戦前まではジュンのような冒険をしようと思ったら、旅立ちの場所は横浜ではなく敦賀だったということ。敦賀が――伏木ではなく、敦賀が――明治40年に「第一種重要港湾」に指定されたことにより、そういう地位を獲得したということ。

ただ、伏木だって大正10年には「第二種重要港湾」に指定されている。そして、ウラジオストクや大連など、大陸諸港との間で定期航路も開かれているのだ。確かにそれは月1、2回の頻度で、「第一種重要港湾」という絶対的優位を誇る敦賀港は週3回の隔日運航だったのとは大違い。しかし、とにもかくにも大陸諸港との間で定期航路は開かれたのだから、後は伏木の海商たちが北前交易で培ったノウハウをどう発揮するか? それ次第で藤井能三が描いた夢に限りなく近づくことは可能だった――はず。しかし、昭和16年6月22日の独ソ開戦がすべての可能性を断ち切ってしまった。独ソ開戦によりシベリア鉄道を経由した物の流れは完全にストップしてしまったのだ。それはたとえば『丸善百年史』においては洋書の輸入が完全に杜絶した瞬間として記されていて、同社輸出部参与・石川実の言葉を引けば――「一番ショックだったのは独ソ開戦だ。シベリア経由便がストップしてしまった。それまではとにかく仲々賑やかに洋書が入って来たのだから」。では、それまではどうだったかというと、これについては仏文学者の前田陽一が森有正との対談「パスカルの世界」(森有正対話集『言葉 事物 経験』所収)でこう証言――「当時の大学を考えると、外国研究、外国の思想や文学の研究が、あのころになって、やりさえすればどんどんできるというところに、ようやく来ていたのですね。丸善に行っても、パスカルに関する向こうの学位論文なんかが、すぐ並んでいる。取り寄せても、シベリア経由ですから二週間しかかからない」。なんと当時(昭和6、7年頃)は2週間もあればヨーロッパから本を取り寄せることができたというのだ。シベリア鉄道を経由した日欧を結ぶ〝ホットライン〟の効力はそれほど絶大だった。それは正に明治24年に藤井能三が「伏木築港論」で述べた通りの状況。しかし、そんなシベリア鉄道を経由した日欧ホットラインは独ソ開戦によって完全に断たれてしまったのだ。でも、第2次世界大戦後は? 今度はソビエト共産党政府が外国人のシベリアへの立ち入りを禁止した。このため、引き続きシベリア鉄道を経由した物流はストップしたまま。そんな中、時を同じくして日米間には定期航空路線が開設された。そして、これ以降、日本と欧米をつなぐ物流は完全に太平洋ルートへとシフトしていくことになる……。

――と、こうしたさまざまな事情が重なって藤井能三が明治24年に描いた気宇壮大な夢はただの夢に終わったわけだけれど……しかし歴史にはオールタナティヴがありうるべきだし(歴史に「たられば」はない、というのは、今あるこの世界が絶対でそれ以外の選択肢はありえない、というどうしようもない非合理な思考ですよ。歴史に「たられば」はある)、この北の海を内海とするようなもう1つの世界秩序があったっていい。そして、明治40年に「第一種重要港湾」に指定されたのが敦賀ではなく、伏木だったという世界線も。きっとその世界線ではワタシはロシア語を第2言語とする小さな船会社の駐在員として今もウラジオストク界隈を忙しく駆け回っている……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜