先駆者の栄光

〜島内透の北村樟一シリーズ3部作〜

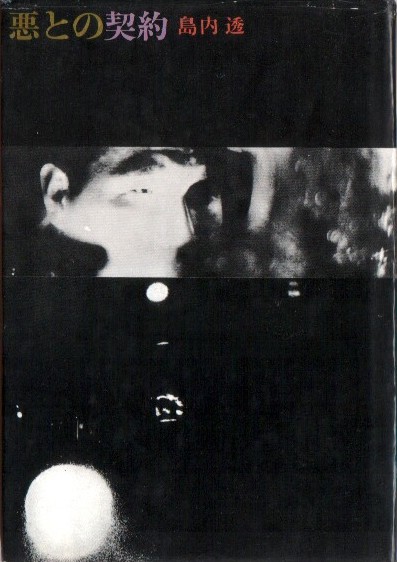

島内透が1960年から64年にかけて発表した北村樟一シリーズ3部作(『悪との契約』『白いめまい』『白昼の曲がり角』)を読んだ。この内、『悪との契約』は結構な希少書で、今日時点で「日本の古本屋」にも商品登録がない。それを幸いにも(しかも、しごくリーズナブルな値段で)入手できたことがシリーズ3部作を一気読みするという今回の行動のトリガーとなったわけだけれど――そもそもの話として、島内透という作家のことをご存知の方はどれほどいらっしゃいますかねえ。本はトータルで9冊は出ているし、ミステリー、特にハードボイルド小説の愛読者なら、あるいは1冊や2冊くらいは読んだことがあるという方もいるのでは? でも、初期の北村樟一シリーズ3部作を読破したという方はそれほど多くはないでしょう。ましてや、北村樟一シリーズ3部作を含む全9タイトルをコンプリートしたという方は――まずおらんでしょうねえ。そういう奇特な方がいらっしゃったら、ぜひご一報をいただきたいくらいだ……。

有り体に言えば、島内透は〝マイナーポエット〟である。その証拠というか、ここはウィキペディアの「ハードボイルド」の記事をご覧いただきたい。その「代表的作家と作品」の「日本」の項目を見ると、1人だけ赤で表示されている作家がいる。これはウィキペディアに記事がないことを表しているのだけれど、その1人こそは島内透なのだ(注記:2021年6月1日付けでウィキペディアに「島内透」の記事を作成しました。現状、生没の確認もできておらず、内容ははなはだ不十分なものとなっております。情報をお持ちの方の情報提供、もしくは記事への加筆を歓迎します)。

たった1人だけ――というのは、まあ、逆にナルシシズムを誘発しないこともない、かな。つまり、「撰ばれてあることの/恍惚と不安と二つわれにあり」(ポール・ヴェルレーヌ/堀口大學訳「智慧」)――というやつですよ。ただ、この場合はそんなことを嘯いているなんて全く間違っているわけで。なにせ、記事がない、ということは、それだけ人々の関心が薄い、ということの表れでもあるわけだから。

ただ、その一方で「日本のハードボイルド小説」の項目を見ると、「それより前の世代では、1960年、島内透が書き下ろし長編小説『悪との契約』でデビュー。翌年にも同じく書き下ろし長編『白いめまい』を発表。「洗練されたセンス、ドライなタッチ、軽快なスピード」(同書カバー折り返しに記されたブラーブの一節)を特徴とする作風は「日本に初めて正統ハードボイルドが定着した感がある」(同カバー裏)と評された」――てなことも書かれていて、へえ、結構、評価はされてるんじゃないか……。もっとも、この下りを加筆したのは、かくいうワタシでして。それまでは、島内透に対するメンションなんて一切なかった。だから、本当にもう〝マイナーポエット〟なんですよ。

そんな島内透の代表作と言っていい北村樟一シリーズ3部作を今回、一気読みしたわけだけれど、確かに「洗練されたセンス、ドライなタッチ、軽快なスピード」に彩られたなかなかの出来。特に『悪との契約』では主人公の北村樟一は「五六年型の黒のヒルマン」(イギリスのルーツ自動車製、またはルーツ自動車と提携して日本でノックダウン生産を行っていたいすゞ自動車製の4ドアセダン。製造元や車種は不明だが、1956年生産開始のモデルならばいすゞ自動車製のヒルマンミンクスPH100型か? 詳しくはウィキペディアの「いすゞ・ヒルマンミンクス」参照))を駆って東京の街を縦横無尽に走り回る。その描写がなかなかいいんだ。例えば、北村樟一がエリーと名乗る謎の女(いわゆる「ファム・ファタール」)に言われるままに車を走らせるシーン――

ヒルマンはスピードをおとしたまま、暗い銀座裏を京橋にむかって進んだ。

時間は十時半に近かった。

明るいショーウィンドやまばゆいネオンの光がときおり暗い車内に流れこみ、女の白い頬を明るく染めては消えていった。

「あなたは何という名前なの」と北村はきいた。

「エリー」

女がかすかな声で言った。

「え?」

「エリーよ」こんどは聞きとれる声で言った。

「そう。エリーさんねというのね。あちらスタイルの芸名みたいね」

しかし北村はそれ以上きこうとしなかった。

京橋に突き当る手前まで行って北村は言った。

「僕をどこに案内してくれるの」

テアトル銀座の裏手に出たとき女が答えた。

「右へ曲って……」

いわれるままに、北村はハンドルを右へ切った。すぐ昭和通りに出た。

ブレーキを踏みながらきいた。「どっち? 左?」

「まっすぐ行って」

「この通り越して?」

女がうなずいた。

車の切れめを待って、北村は広い昭和通りを突っきり、また暗い横町に入った。

新富町の都電通りに出たとき、またきいた。

「どっち?」

「まっすぐ」と女が答えた。

明るい都電通りを突っきって、またせまい横町に乗りいれた。下町らしいゴミゴミした暗い街が両側につづいた。

ヒルマンはすぐ市場通りに出た。

「まっすぐ?」と北村はきいた。

女はまたうなずいた。

北村は思わず微笑を浮かべながら、また暗い裏通りへヒルマンを進めた。暗い街はたしか入船町か湊町だった。すぐ目のまえを隅田川が流れているはずだった。

「まだまっすぐなの」と北村はライトの白くなでる暗い道に目をそそぎながらつぶやいた。「このまま行くと、大川に落っこっちまうけど……」

エリーはかすかに笑った。ひくい声でいった。「左よ」

北村は隅田川の岸に出て、小さな倉庫の立ち並ぶ横町を白いライトをたよりに進んだ。

女の行こうとしている方向がばくぜんと分ってきた。大川にそって上(かみ)へのぼるからには、越前堀から永代橋のたもとに出ることになる。女は永代を渡るつもりらしい。

ヒルマンは暗い掘割を渡って越前堀に入った。大川を越した対岸に、石川島の大きなクレーンが夜空に黒々と浮かんでいた。

なかなかムードがある、よね? 特に、次々と登場する地名の中には既に使われなくなったものもあって、地名マニアには堪えられないのでは? タモリ曰く「地名は土地の記憶」。実際、↑の下りを読むと、東京という世界都市が江戸というもう1つの世界都市(江戸は18世紀初頭には人口が100万人を超えており、当時、世界最大の都市だった)を上書きするかたちで作られたものであることが如実に読み取れる。『悪との契約』には、こんな描写が随所に鏤められている。もしかしたら、『悪との契約』の最大の魅力はこの辺だったりして……? もっとも、そんな感興に読者を誘う重要なミディアムであるヒルマンは第2作以降は登場しなくなり、北村樟一の移動手段はタクシーになってしまう。実はヒルマンというのは北村樟一の所有車ではない。『悪との契約』の時点では北村樟一は大学時代の友人がやっているなんとも胡散臭い企業研究所(表向きは債権の取り立てなどを行いつつ、裏では小切手の偽造にも手を染めている。作中で描かれる事件にもドル小切手の偽造が絡んでいる)を手伝っているという設定で、ヒルマンはその友人(あるいは、経済研究所)の車。北村樟一はそれを「無断使用」しているという設定。結局、その友人は物語の最後で亡くなることとなるのだけれど、大学は出たものの(ただし、卒業証書は受け取っていない。なぜか授業料の支払いを保留して卒業証書も大学に預けてある。実はこれはほぼ島内透のパーソナルデータを反映したものらしい。中島河太郎編『日本推理小説辞典』によれば、島内透は一橋大学で社会心理学を学んだものの、「十年留年して中退」。北村樟一もS大に8年在学したということになっており、北村樟一が島内透のオルター・エゴであることは明らか)、定職にも就かず、友人のお抱え運転手のようなことをやりながら時をうっちゃっていた北村樟一が、友人の死もあって、最後には「他人のことばかり言っているが、その三月のちには、この自分はいったいなにをしているだろうか」――と、そうしたモラトリアムのような時間もそろそろ終りに近づいていることを思い知る、というかたちで終っており、言うならば『悪との契約』は推理小説のかたちを取りながら、北村樟一という青年の青春の通過儀礼を描いた小説ともなっている。で、シリーズ第2作『白いめまい』の時点では北村樟一は探偵事務所の所長(ただし、所員は彼1人)に納まっているものの、事務所は4坪たらずのちっぽけなもので、北村の仕事といえばその事務所の椅子で居眠りすることくらい。当然、自家用車なんて持てる身分ではない。ということで、移動手段はもっぱらタクシーということにはなるのだけれど……やんぬるかな、第1作に充ち満ちていたスピード感が失われてしまったのは如何ともしがたい。ここは断固(?)ヒルマンの「無断使用」は続けるべきだった。このあたり、妙にリアリティにこだわったことがアダとなったかなあ……。ただ、そういう不満もあるにはあるのだけれど、ミステリーとしての出来としては『白いめまい』の方が上なくらい。『悪との契約』には回収されていない伏線もいくつか認められるので。その一方で『悪との契約』にはヒルマンによって醸し出される軽快なスピード感というそうした欠点を補って余りある魅力がある、とも言えるわけで……ま、こうしたこともすべて込みで、北村樟一シリーズ3部作、特に第1作と第2作は一読の価値あり、と大いにプッシュしておきましょう。

で、こうしたワタシなりの評価も踏まえて、ワタシはウィキペディアの「ハードボイルド」の記事に「洗練されたセンス、ドライなタッチ、軽快なスピード」(同書カバー折り返しに記されたブラーブの一節)を特徴とする作風は「日本に初めて正統ハードボイルドが定着した感がある」(同カバー裏)と評された」――と書き加えたわけですが……自分で書いておいてなんなんだけどね、この北村樟一シリーズ3部作を以て「日本に初めて正統ハードボイルドが定着した」というのは、違うのでは? 実際、ミステリーの「正史」ではそうはなっていない。だからこそ、例えば河野典生が『殺意という名の家畜』をめぐって「それまで日本では書かれていなかったチャンドラー派(いわゆる正統ハードボイルド)の推理小説を試みたもので、文体の確立に、もっとも苦心した」(角川文庫版『陽光の下、若者は死ぬ』巻末「年譜風あとがき」)――てなことを書いたりするわけですよ。彼の認識では、『殺意という名の家畜』が書かれた1963年時点でもまだ日本では「正統ハードボイルド」は書かれていなかった、ということになる。そして、自分は『殺意という名の家畜』でそれに挑んだのだ――と。もっとも、ワタシに言わせれば、『殺意という名の家畜』は「正統ハードボイルド」じゃないけどね。むしろ、当時、人気を博していた社会派的要素を取り入れようとして、「正統ハードボイルド」としての本道を踏み外してしまった作品。田舎で生活保護を受けながら暮している母親とか、一人で塩田を耕している老人とか、まるで水上勉じゃないか⁉ どんだけ社会派に影響されてるんだ……。公平に見て、「日本に初めて正統ハードボイルドが定着した」のは、生島治郎の『傷痕の街』以降の一連の作品によってでしょう(ちなみに、中田耕治が1961年に『危険な女』で小説家デビューし、その後も『暁のデッドライン』などのハードボイルド小説を発表しているものの、当人曰く「私自身は、ハードボイルド派と呼ばれることは好まない。なるほど、私が書き、今後も機会があれば書きつづけるはずの作品は、ハードボイルド派の作品に近いものだろうと思う。にもかかわらず、私自身は、しばらくのあいだは通俗ハードボイルドしか書かないだろうし、また、書けないだろう。(略)何故か。答はきわめて簡単である。われわれの国に於いてハードボイルド小説の可能性はまったくないか、あってもごくかぎられたものにすぎないからである」。この発言に対して「ひそかにそんなことあるものかと不満の炎を燃やしていた」のが生島治郎で、そんな彼が『エラリイ・クイーンズ・ミステリ・マガジン』編集長という身分を抛ち、「この日本では不毛と称されているジャンルを自ら開拓してみようという大望」を抱いて書き上げたのが『傷痕の街』――ということになる。わが国ハードボイルドの黎明期に人知れず繰り広げられた「通俗ハードボイルド」派と「正統ハードボイルド」派の鞘当て……)。いずれにしても、北村樟一シリーズ3部作を以て「日本に初めて正統ハードボイルドが定着した」というのは、違うと思う。

そもそもだ、北村樟一シリーズ3部作はハードボイルドでさえない。これは、同シリーズを評価するかどうかとは別の話。ハードボイルドでないものは、ハードボイルドでないんだ。

では、北村樟一シリーズ3部作は何か? ズバリ、北村樟一シリーズ3部作は「ソフトボイルド」である――。

えーと、もしかしたらアンタ、言葉遊びに走ってない? いえいえ、そんなことはゴザイマセン。「ソフトボイルド」なるものはちゃんと存在する。ウィキペディアの「ハードボイルド」の記事でも――「ハードボイルドとは対照的に非情さを前面に出さず、穏健で道徳的な作品は「ソフトボイルド(Soft Boiled)」と呼ばれる」。ここでは、その典拠として挙げられている木村仁良の「ハードボイルドって本当は何なの?」より関連する部分を引いておくなら――

「なあなあ、ジロリンタン、〝ハードボイルド〟っちゅうのは形容詞とちゃうのん?」

「そのことを忘れてたな。形容詞だから、〝非常にハードボイルド〟とか、〝少々ハードボイルド〟とか形容できるわけだ。最上級は〝ハーデストボイルド〟と言うらしいが、現在では、めったに使わない。反対語は〝ソフトボイルド〟だ。玉子で例えると、半熟だな。それに、固茹でと半熟のあいだは〝ミディアムボイルド〟と呼ばれてるね」

「例えば、ハーデストボイルド探偵って誰やのん? ソフトボイルド探偵は?」

「ミッキー・スピレインのマイク・ハマーは当時〝ハーデストボイルド探偵〟と呼ばれていたらしい。そして、マイクル・Z・リューインのアルバート・サムスンや、ハワード・エンゲルのベニー・クーパーマンはソフトボイルド探偵だ」

「えっ、あのサムスンが?」

「そう、リューイン自身もサムスンのことを〝ソフトボイルド・ガムシュー〟と呼んでいる。ビル・プロンジーニも名無しの探偵のことをハードボイルド探偵とは呼ばないと言っている」

ちなみに、この木村仁良が「ハードボイルド」なるものをめぐって「速河出版の女性編集者」に行ったレクチャー(という体裁のエッセイ)、木村氏が運営するTHE GUMSHOE SITEでも公開されておりますが、もともとは『ミステリマガジン』2002年2月号に掲載されたもので、ウェブ版とは一部、表記が異なる。↑に紹介したのは『ミステリマガジン』に掲載されたものを典拠としていることをお断りしておきます。

ともあれ、こうしてミステリー界隈では「ソフトボイルド」という語が使われているわけだけれど、ただこれだけだと「ソフトボイルド」はミステリー界隈の一部で使われている業界用語のようなものと誤解されないとも限らない。でも、「ソフトボイルド」はちゃんと辞書にも記載されている。しかも文芸用語としての用法についても説明がなされているのだ。ここは(木村仁良に倣って?)『リーダーズ英和辞典』の語釈も引いておくなら――

sóft‐bóiled

―a 半熟の〈卵など〉; [iron] 〈文体が〉健全かつ道徳的な (opp. hard-boiled); [iron] 感傷的な, 涙もろい.

ね、これでワタシが言葉遊びに走っているわけではないことは、わかってもらえましたよね? で、こうして「ソフトボイルド」という語があって、かつある種の(「健全かつ道徳的な」)ハードボイルドを指す用語としても使われているという事実がある以上、北村樟一シリーズ3部作をこのハードボイルドの一変種にカテゴライズすることは当を得ている、とワタシとしては。というのも、北村樟一は泣くんだよ。いささか驚くべきことに。しかも、『悪との契約』の場合だと、3度も。1度めは、ストーリーの織り糸の1つであるS大学の不正入試疑惑がガセだとわかって――「S大に不正などはない。不正などあってたまるものか、誇らしい憤りが北村の目の奥を熱くした」。さらに、そのことで気を病んでいた1人の女子学生のために北村の恩師でもある普段はすこぶる口の悪い教授が特別の計らいをしてくれるとわかって――「北村の目の奥の熱いものが思わず涙になって光った」。実に「涙もろい」。しかし、2度めは遂に「熱い涙」が北村の頬を流れおちることに。現在の彼のボスであり、大学以来の親友でもある企業研究所の所長(西野義之)が裸のコンクリに死体となって転がっているのを発見して――

北村は六枚の偽造小切手を白い封筒に戻し、自分の内ポケットに入れた。

静かに立ち上がって、床に冷たく横たわる西野義之を見おろした。ふいに、熱いものが目のおくにこみあげてきた。それを抑えるように西野の姿から顔をそむけて戸口まで歩いた。戸口の脇のコンクリの床に西野の黄色いブリーフケースが投げ出してあるのが目に入った。北村は静かにケースを拾い、手にさげて、もう一度西野の姿に目をやった。

目の奥に熱いものが涙となってあふれでて北村の頬を流れた。

西野の馬鹿――北村はかすかにつぶやいた。つまらん金のために、生命(いのち)を無駄にして、……なによりも大切な、たったひとつの生命を無駄にして。

西野の姿からもぎとるように自分の顔をひき離し、ドアのわきの壁のスウィッチをおして灯りを消すと、北村は放心したような足どりで廊下へ出た。ドアを静かに閉め、廊下を歩いて階段の上に立った。

熱い涙があとからあとから頬を伝って流れおちた。北村は涙を拭おうともせず、不確かな足どりで階段をおりていった。

自分というものがどこかに消えてしまって、影だけがひとり歩いているような思いだった。階段の手すりの冷たい感触も、はるか遠くの石に指さきがふれているような感じだった。

さらにもう1度、今度は「嗚咽に似た激情のかたまりが北村のからだの底からつきあげ、のどのあたりにつかえていまにも迸り出そうにな」るというシーンがあるのだけれど、ま、物語の最大の山場でもあるし、さすがにここで紹介するというわけには。いずれにしても、北村は泣くのだ。いくらなんでも「ハードボイルド」のヒーローが「熱い涙」を流しちゃいかんでしょう。流していいのは、「ソフトボイルド」のヒーローだけ……。

ただ、だからといって北村樟一シリーズ3部作を「ソフトボイルド」とするのにはためらわれる理由も。それは、木村仁良が「ソフトボイルド探偵」の実例として挙げているのがマイクル・Z・リューインのアルバート・サムスンやハワード・エンゲルのベニー・クーパーマンである点。ハワード・エンゲルという作家やベニー・クーパーマンという私立探偵についてはワタシは全くの未知なので置いておくとして(なんでもハワード・エンゲルはカナダの作家でベニー・クーパーマンもオンタリオ州にあるグランサムという町を拠点とする私立探偵――ということだけは大急ぎで調べました)、マイクル・Z・リューインのアルバート・サムスンの場合は、初登場は1971年に発表された『A型の女』(Ask the Right Question)。そして、以後、2004年の『眼を開く』(Eye Opener)まで8作の長編が発表されている。それにしても、ちょっと驚かされるのは、この8作はすべて日本語訳があるんだよね。ウィキペディアの「マイクル・Z・リューイン」の記事で英語・日本語以外で用意されているのはアラビア語、ドイツ語、フランス語ですが、アルバート・サムスン・シリーズ8作中、それぞれの言語への翻訳が確認できるのはドイツ語訳が4作、フランス語訳が1作(アラビア語訳は不明)。そんな中、日本語訳は全8作が揃っているというね。アメリカという国の文物の受け入れをめぐって抑制的な姿勢を示しているドイツやフランスと無際限なまでにどん欲なわれらが日本――、そんな対比が見て取れないこともない……。ともあれ、アルバート・サムスンがミステリーシーンにお目見えするのは1971年なのだ。で、もし仮に「ソフトボイルド探偵」の第1号がアルバート・サムスンだとするなら、「ソフトボイルド」なるものの誕生もこの風変わりなガムシュー(なにしろ、あのアメリカで非武装を貫いている)がミステリーシーンに登場した1971年――ということになるわけだけれど、でも北村樟一シリーズ3部作はそれより10年も前に書かれているんだよ。――となると、北村樟一シリーズ3部作こそは「世界初のソフトボイルド」だったという可能性も見えてくるわけだけれど……。

ま、だからといって、臆する必要はさらさらないわけで、堂々と「北村樟一シリーズ3部作こそは世界初のソフトボイルドである」――と言えばいい? しかし、根が小心なワタシは、こんな時、慎重を期してしまうんだよね。実際、アルバート・サムスンよりも前に「ソフトボイルド」な性格を備えた私立探偵がいなかったとは言いきれないので。木村仁良だってアルバート・サムスンが「ソフトボイルド探偵」の第1号だったと言っているわけではない。実際、いてもおかしくないもんなあ、「健全かつ道徳的」で「感傷的」な私立探偵……

と考えていたら、はたと思い当たった。フィリップ・マーロウって、そうじゃない? フィリップ・マーロウはレイス・ウィリアムズ(キャロル・ジョン・デイリーが生み出したニューヨークの私立探偵。定説では、このレイス・ウィリアムズこそは世界初の「ハードボイルド探偵」であるとされている)のようにめったやたらと拳銃をぶっ放すことはしないし、サム・スペードのように依頼人(女)の後ろ姿を見ながら舌なめずりすることもない。そういう意味では「健全かつ道徳的」。さらに『さらば愛しき女よ』の結末なんかを見ると「感傷的」でさえある。さすがに「涙もろい」という定義には当てはまらないけれど、でもリーダーズがsoft-boiledの語釈として列挙する形容詞には概ね合致する、と言っていい。である以上、フィリップ・マーロウ・シリーズは「ソフトボイルド」である――と言ったってどこからも苦情は来ないはず……なんだけれど、でもそんなことを書いている評論なり何なりというものをワタシは読んだことがない。辛うじて小鷹信光が「ハードボイルド・ジャーニー」(『パパイラスの船』所収)で「私は『プレイバック』という小説をハードボイルド小説だとは思いません」――と書いているくらい(あと、木村仁良も「(チャンドラーは)ハメットや先に挙げたポール・ケインほどハードボイルドじゃない」と書いている)。むしろ、レイモンド・チャンドラーが書いたものこそは「ハードボイルド」である、というのが世間一般の理解で、だからこそ「それまで日本では書かれていなかったチャンドラー派(いわゆる正統ハードボイルド)の推理小説を試みたもので……」という発言だって出てくるわけだよね。でも、かねてからワタシはこうした見方に疑問を抱いていて。ここは「頑夫モ廉惰夫モ立ツ」の志(?)であえて言挙げするならば、レイモンド・チャンドラーが書いたものは「ハードボイルド」ではない――「ハードボイルド」なるものをキャロル・ジョン・デイリーやダシール・ハメットやポール・ケインが『ブラック・マスク』に書いたようなものと捉えるならば。だってさ、『血の収穫』なんて、25人くらい死ぬんだよ。そういうものが「ハードボイルド」なんだよ。で、そういうものが「ハードボイルド」であるならば、レイモンド・チャンドラーが書いたものは「ハードボイルド」ではない。

これって、暴論? でも、当のチャンドラーが暗にそういうことを書いていたとしたら? そう、書いているんだ。実は『さらば愛しき女よ』にはこんなシーンがあるのだけれど――

翌朝眼が覚めたときは九時だった。コーヒーをブラックで三杯飲み、冷水で後頭部を洗ってから、アパートのドアに投げつけてあった二とおりの朝刊に眼をとおした。大鹿マロイのことは小さく載っていたが、ナルティの名前はなかった。リンゼイ・マリオについては、一行も記事がなかった。社交界ニュースに何か出ているかもしれないが。

私は服を着て、やわらかいボイルド・エッグを二つ食べ、四杯目のコーヒーを飲み、そして、鏡を見た。まだ眼の下に隈が残っていた。出かけようとしてドアをあけたとき、電話のベルが鳴った。

フィリップ・マーロウが朝食に「やわらかいボイルド・エッグ」を食べるという……。言うまでもなくこの「やわらかいボイルド・エッグ」とは、半熟卵のこと。原文でもちゃんとtwo soft boiled eggsと書かれている。拳銃で後頭部をしこたま打ちすえられて気を失わされた翌朝、フィリップ・マーロウは何ごともなかったかのように「ソフトボイルド・エッグ」を食べるのだ。

レイモンド・チャンドラーという人は意味もなくこんなことを書く人ではない。きっとこのシーンもなにかしらの意図をもって書いているはず。その意図とは――自分の書いているものは例の「ハードボイルド」などと世間で呼ばれているシロモノとは全くの別物だよ――という意思表示なんだとワタシには読めるんですがねえ……。

で、こういうふうに考えた時にだ、マイクル・Z・リューインのアルバート・サムスン・シリーズなんてのはその延長線上に位置づけられるわけで、さらに言うならば、いわゆる「ハードボイルド」なるものがダシール・ハメット→レイモンド・チャンドラー→ロス・マクドナルド→マイクル・Z・リューイン……と、徐々にソフト化してきたことが綺麗に1つのラインとして理解できるではないか。別にさ、1970年代に突如として「ソフトボイルド」なるものが生れてきたわけではないんだよ。むしろ「ハードボイルド」なるものは、キャロル・ジョン・デイリーやダシール・ハメットやポール・ケインらの時代を頂点にして、以後は徐々にソフト化の道を歩み、1970年代に入って遂には非武装を貫く私立探偵まで現れてきた――、そういうことなのでは?

さて、そうなった場合にだ、北村樟一シリーズ3部作はこうした「ハードボイルド」なるものの流れを逸早く取り込んだもの――ということになるのかもしれない。同シリーズが「世界初のソフトボイルド」ではなかったとしても、やっぱりこれは特筆に値することではないか。アメリカでこうした現象が顕在化する10年以上も前に「やわらかいボイルド・エッグ」を読者に提供していたわけだから。しかし、早すぎた。あまりにも早すぎた。まだ日本に「ハードボイルド」なるものが定着すらもしていない。そんな時代に「ハードボイルド」のソフト化だなんて。それは、当時の本読みの誰も理解できない試みだったろう。かくて「新鮮な感性と入念な筆致をもちながら、常に時代と噛み合わず、ハードボイルド先駆者の栄光を担い損ねた」(権田萬治編『日本ミステリー事典』)――と「正史」が記すところによれば……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦そのぷろふいる、偏見につき〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜