〈殺し屋〉について考える①

本題に入る前に――。

最初は全く気がつかなかった。そんなことは想像だにしないまま、「丸くがつちりした獰猛な顔つき」の方は佐藤允で、「頬がこけた青白い顔の、ひよわな感じ」の方は岡田眞澄かなあ……とイメージを膨らませていたような次第なのだけれど。しかし、その「渚館」という食堂を兼ねた安ホテルに5、6人の男を引き連れて「雪崩れこむように」入ってきた「雲州」という仇名の男は「あたりの男たちより一ト廻りたつぷり大きく、雲を突くような髭面の大男だつた」――と書かれている辺りになって、待てよと。そんな仇名の男がどこかにいたはずだぞと。そして、あ! 『拳銃は俺のパスポート』で高木均が演じていた、あの! と気がついた瞬間、そうだ、「渚館」だ! そして、二人組の名前は「周治」と「駿」。二人組が殺したのは「島津」。二人組を匿うのは「津川」。「渚館」の女給の名前は「美奈」。え、ということは……。

野村孝監督、宍戸錠主演の知る人ぞ知るハードボイルド・カルトムービー『拳銃は俺のパスポート』をめぐっては、ウィキペディアでもつい先日まではこんなふうに記されていた――

藤原審爾の小説「逃亡者」が一応の原作とされているが、実際には大幅に改変・脚色されている。1959年に原題のまま最初に日活で映画化されたバージョン(古川卓巳監督、長門裕之主演)は箱根が舞台で、設定についてはウィリアム・ワイラー監督のアメリカ映画「必死の逃亡者」(1955年)の影響が強い作品であった。

本作は形の上ではそのリメイク版とされるが、本作が初脚本デビューとなった新進の永原秀一のカラーが強く出て、1960年代中期のモデルガン・ブームや、西部劇映画の影響を強く受けつつ、メロドラマも得意であった野村監督ならではの抒情性(更には助監督として撮影チームのB班を率いた長谷部安春のアクション演出部分の影響)を伴った、独特のハードボイルド調に仕立てられている。登場する犯罪組織も、「ヤクザ」というよりは「劇画的なギャング」としてのキャラクターづけがなされており、伊部春美のテーマ曲も、マカロニ・ウエスタンの音楽で活躍したエンニオ・モリコーネの影響を強く示している。

これと同様のことは「娯楽映画研究家」(という肩書きをご自身ではお使いになっているそうです)の佐藤利明氏も書いていて――「原作は藤原審爾の「逃亡者」。古川卓巳監督、長門裕之主演の『逃亡者』(1959年)として一度映画化されているが、その印象は全く異なる。脚本は、本作がデビューとなる永原秀一と、日活アクションに質的な膨らみをもたらした名手・山田信夫」(「『拳銃は俺のパスポート』(1967年・野村孝)」参照)。つまり、プロアマ問わず『拳銃は俺のパスポート』の原作は藤原審爾の「逃亡者」であるとする見解で統一されており、その上で映画化に当たっては永原秀一によって「大幅に改変・脚色されている」――というのがこのカルト映画のファンの間では定説となっていたわけですね。で、ワタシもそれを疑うものではなかったのだけれど、今回、その「逃亡者」も収録された藤原審爾の短編集『果しなき欲望』を岐阜県立図書館から取り寄せ読んで見たところ、『拳銃は俺のパスポート』の原作は「逃亡者」ではなく、同じく『果しなき欲望』に収録されている「殺し屋」であることがわかったという、もう言葉を失うようなオドロキの展開。こんなことがねえ、あっていいものやら……。

ただ、こんなボタンの掛け違いみたいな事態が惹起するに至ったやむを得ざる事情みたいなものは十分に想像がつく。まず、『拳銃は俺のパスポート』の原作をめぐっては本編のクレジットでも、現在、日活のウェブサイトで閲覧できる作品紹介でも「藤原審爾(「逃亡者」より 久保書店刊)」とされている。で、もしその久保書店刊『逃亡者』が容易に入手が可能だったら、これほどのカルト映画なんだ、原作を読んでみようという者も少なからずいただろう。ところが、これが折り紙付きの稀覯本と来たもんだ。なにしろ、「日本の古本屋」で「書誌検索」(在庫ではなく書誌データを検索するシステム)で検索しても「該当件数0件です」と言われてしまうんだから(ちなみに、こちらが書影です。「日本の古本屋」が何と言おうと久保書店刊『逃亡者』は実在する……)。また「国立国会図書館サーチ」で検索すると、さすがにこちらではヒットはする。しかし、驚くべきは、全国の公共図書館で所蔵しているのは4館しかないこと。大阪市立と宮崎、岡山、高知の各県立図書館のみ。なんと、国立国会図書館にも所蔵がないんだよね。そんなわけだから、『拳銃は俺のパスポート』のカルト的ファンであっても読んだことがある者はほとんどいないんだろう。で、クレジットでは「「逃亡者」より 久保書店刊」とされている以上、素直に「逃亡者」を原作と信じ込み、本当に「逃亡者」を原作として作られた古川卓巳監督、長門裕之主演の『逃亡者』との相違については、永原秀一によって「大幅に改変・脚色されている」ということで解決を図ってきたんだろう。しかし、「殺し屋」は久保書店刊『逃亡者』ばかりではなく、光風社刊『果しなき欲望』にも収録されていたのだ。つーか、刊行されたのは光風社刊『果しなき欲望』の方が先なので、こっちの方がオリジナル。そして、光風社刊『果しなき欲望』の方ならばまだしも入手は容易だったのだ(もっとも、今日時点ではこっちの方も「日本の古本屋」には在庫がない。また所蔵図書館も国立を除けば北海道、奈良、岐阜、神奈川の各県立図書館のみ。でも、岐阜にあればこっちのもの……)。

――と、まあ、そんな事情があるにせよ、間違いは間違い。ということで、例によってウィキペディアの記事は書き換えておきました。『拳銃は俺のパスポート』の世に数多存在するやに見受けられるカルト的ファンが素直に受け入れてくれればありがたいのだけれど……。

さて、本題。今回、ワタシがわざわざ岐阜県立図書館から『果しなき欲望』を取り寄せたのは、他でもない、「殺し屋」を読みたかったから。そして、なぜ「殺し屋」を読みたかったかといえば、これが〈殺し屋〉について考える一環ときたもんだ。そう、ヒマ人は遂にヒマをこじらせて〈殺し屋〉について考えるに至ったのである……。ただ、気がついちゃったんだよなあ、卒然と。かつてこのクニの映画や小説には当たり前のように〈殺し屋〉が生きていた――と。もちろん、今でも映画や小説で殺し屋が描かれることはある。でも、それは特別な上にも特別な存在として。かつてはそうではなかった。本当にもう当たり前のように映画や小説の中に「いた」。

特に映画ではそうだった。これについてはウィキペディアの記事でも紹介した(追記:その後の編集で削除されてしまいました。ザンネン……)矢作俊彦の次の言葉が実に卓抜な言い回しで現代に生けるワレワレにその消息を伝えてくれていると言っていい――

昔々その昔、この国の映画産業が多くの俳優、スタッフを社員として抱え、途切れることなく映画を製作し、全国数千の専属系列館にほぼ毎週のように新作を配給していたころ、この国には『殺し屋』が実在した。

今回、この辺りのことについて、少しばかり深堀りしてみようかなと。その一環で何本かの映画も見たし、何編かの小説も読んだ。その1編が藤原審爾の「殺し屋」だったというわけ。なお、こういう文章の流れだと誤解されかねないと思うので書いておくなら、ワタシが〈殺し屋〉について考えるきっかけとなったのはこの矢作俊彦と宍戸錠の対談――つーか、宍戸錠と矢作俊彦の対談だな。記事の見出しだってそうなっているし。何よりも、そういう「序列」が厳然として存在するんですよ、〈彼ら〉が生きる世界には――ではない。ワタシがこの対談の存在を知ったのは、ウィキペディアの記事を編集する過程で(記事中に何箇所かこの対談をソースとすると思われる記述がある)。実にワタシはワタシで「昔々その昔、この国には『殺し屋』が実在した」ということに気がついて、そのことに感興を覚え、〈殺し屋〉の追跡を始めていたのだ。いや、ホントだって。その証拠に、今、ワタシの手元には『平凡』1960年3月号に掲載された「ギャングスタア座談会 オレたちゃ殺し屋!!」と題する記事のコピーがある。国立国会図書館から取り寄せたもので、殺し屋をわざわざ山括弧で括って考察対象にしているようなニンゲンでもなければこんなコピーを取り寄せたりはしませんよ。だから、むしろGQ JAPANの対談を読んで驚いたくらいでね。へえ、オレと同じことを考えているニンゲンがいたんだと。もっとも、こっちとはずいぶんニンゲンの成り立ちが違うけどね。こっちは富山のみゃあらくもんであっちは横浜のシティボーイ。ちなみに『マイク・ハマーへ伝言』を読んだのは大学1年のときで、当時、ワタシは西武池袋線練馬駅から歩いて5分ほどの素人下宿で暮していた。いいですか? 練馬で読んだんだよ、『マイク・ハマーへ伝言』を。練馬で『マイク・ハマーへ伝言』を読むという残酷さをキミは想像できるか……?

――と、まあ、そんなこんなで、目下、ワタシは〈殺し屋〉に夢中であると。で、藤原審爾の「殺し屋」も読んだ。その結果、『拳銃は俺のパスポート』の原作が従来信じられていたような「逃亡者」ではなく「殺し屋」であることが判明したわけだけれど(でもこれでスッキリしたんじゃないかな。「昔々その昔、この国には『殺し屋』が実在した」――、そんな言挙げから始まる対談において「群を抜いて凄腕の殺し屋」と崇め奉られている映画俳優がハッキリと「これは代表作だ」と言い切る作品の原作も「殺し屋」だったっていうんだから。「日本一の殺し屋俳優」の面目躍如ってもんですよ)、本来の目的の方でもなかなかに興味深いことがわかってきた。まずですね、そもそも日本映画に殺し屋が登場するようになったのはいつ頃なのか? 実は、そんなに昔のことではないのだ。一般社団法人日本映画製作者連盟のデータベースで「殺し屋」で検索すると、最古の作品は1958年公開の『彼奴は誰だツ』という映画であることがわかる。そのストーリーの一節を引くなら――「東京、浅草。その暗黒街を支配する顔役・綿貫の賭場から、ドサクサまぎれにチンピラ健太は札束と花札の切れ端をくすねてきた。この花札の切れ端は一億円の麻薬密売取引の割符だった。警察は佐藤刑事に命じ健太を追求させた。綿貫も、刑務所を出たばかりの殺し屋・仙波を雇った。大阪では札つきの兇悪なやくざという噂だ。得意は拳銃の早射ちだ」。ちなみに、この「殺し屋・仙波」を演じているのは大木実。テレビの『清水次郎長』で大政を演じていた俳優さんですね(しかし、こんな昔のドラマをよく覚えているもんだとわれながら感心する。調べたところ『清水次郎長』は1971年5月から1972年4月にかけての放送。とするなら、ワタシは中学生。なるほど、それなら記憶が残っていてもおかしくないか……)。で、この「殺し屋・仙波」が日本映画における殺し屋第1号かというと、そうはならない。というのも、一般社団法人日本映画製作者連盟には日活は加盟していないので。それがなぜなのかはわからないのだけれど、そうなのだから仕方がない。で、日活作品については、別途、日活のウェブサイトで検索することになる。すると、最古の作品は1957年公開の『裸女と拳銃』であることがわかる。監督はなんと鈴木清順(当時は鈴木清太郎)。こちらもストーリーの一節を引くと――「「お願い、助けて・・・」その夜、通りかかった帝都新聞のキャメラマン・槙健策の足にすがりついて助けを求めてきた女に誘われるまま彼女のアパートへ行くと、そこで健策を待っていたのは無残に頭を叩き潰されて倒れている五十歳くらいの男の死体だった。慌てて外へ飛び出そうとするが、部屋はすでに女の手で鍵がかけられていた。警察に連行された健策は、殺された石巻という男の秘書・高垣静にそこで逢い、びっくりした。なんと静は、あの夜の女と瓜二つだったからだ。謎の女と、殺された男の秘書。健策は女の正体を見出そうと新聞記者の須川とともに、活動を開始した-」。『彼奴は誰だツ』とは違って「殺し屋」という言葉は出てこない。しかし、キャストの中に「ジョウ(殺し屋。奈良山の腹心)=雪岡純」とあって、おそらくは石巻という男を殺したのが「ジョウ」なんだろう(追記:本作の原作である鷲尾三郎著『地獄の神々』を読んだところ、主人公が新興宗教「天道立命教」の本部で相対することになるのがその人物のようで――「その男は、見るからに殺し屋そつくりの獰猛な顔つきをしていた。どうしたらこんな顔になるのかと理解し難いほど、顔の道具が何もかも狂つてしまつていた。左の耳朶が、猿の腰掛みたいな形になつていた」。『地獄の神々』は1956年に『内外タイムス』に連載された後、1957年に東方社より刊行されたものですが、この後、ワタシが本稿で提示しようとしている仮説にギリギリ適うというか、反するというか……)。それにしても「ジョウ」? まったく、なんてこった。宍戸錠が演じようが演じまいが、日活では「殺し屋」といえば「ジョウ」と決まっているということか……。

ともあれ、こうしてこの「殺し屋ジョウ」こそは日本映画における殺し屋第1号(らしい)ことがわかった。そして、それは1957年のことであると。ね、そんなに昔のことではないでしょ? わが国映画産業は敗戦から間もない1945年10月にはもう佐々木康監督、並木路子主演の『そよかぜ』(主題歌はあの「リンゴの唄」であります)の公開に漕ぎ着けるなど、ただならぬ再生力(今、流行の言葉でいえば「レジリエンス」ですね)を発揮するのだけれど、以来、1957年まで殺し屋が登場する映画は作られなかった――、そういうことになる。ところが、それ以降は一転して殺し屋が登場する映画はブームの様相を呈する。それは一般社団法人日本映画製作者連盟のデータベースや日活のウェブサイトで検索すれば一目瞭然なんだけれど、それ以上に雄弁にその事実をワレワレに教えてくれるのが↑でも紹介した『平凡』の記事ですよ。そう、『平凡』1960年3月号に掲載された「ギャングスタア座談会 オレたちゃ殺し屋!!」。こんな座談会が企画されること自体が、当時、いかに殺し屋がブームだったかということの端的な証とはなるでしょう。ちなみに、ワタシが「殺し屋」を読んで「丸くがつちりした獰猛な顔つき」の方は佐藤允で、「頬がこけた青白い顔の、ひよわな感じ」の方は岡田眞澄かなあ……とイメージを膨らませたのはこの『平凡』の記事に掲載された写真を元に。全部で7ページもある記事の1〜2ページでは座談会の参加者5人(岡田眞澄、佐藤允、二谷英明、友田輝、南原宏治)がそれぞれ銃を手にポーズを取ってみせているのだけれど、その中からイメージに合った俳優を選ぶと佐藤允と岡田眞澄になったというわけ。

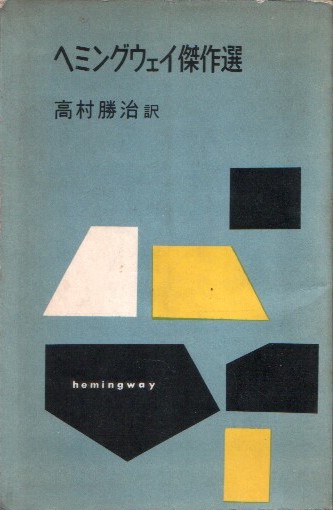

で、こうした状況は映画に限った話ではないんだよね。小説においても同じようなものだったのだ。こちらは「国立国会図書館サーチ」で「殺し屋」で検索したところ、1955年刊行のドイル原作/山中峯太郎著『火の地獄船:名探偵ホームズ』が第1号。目次を確認すると「「殺し屋」と「偽札屋」」「殺し屋エバンス」と殺し屋ものが2編も収録されているのがわかる。で、お次は1957年刊行の高村勝治訳『ヘミングウェイ傑作選』となる。収録作品にはヘミングウェイの短編の中でもひときわ名高いあの「殺し屋」が含まれている(→はこの機会に購入したもの。そこまでした理由? それは、本稿をお読みいただければ……)。さらに城戸礼の『大学の快男児』が続いて、こちらも目次を確認すると「殺し屋は俺だ」とあるのがわかる。しかし、ここでこの名前に遭遇するとは、なんとも感慨深い。そういえば、あの「仁俠愛慾小説 悲恋拳銃無宿」の主人公、志摩譲二だって殺し屋みたいなもんだからなあ……。で、その後は青木義久の『殺し屋は俺だ』(1958年)、大門正人の『奴は殺し屋』(1958年)と続いて(青木義久と大門正人については全くの未知の作家で現時点でワタシが提供できる情報はありません。大門正人は他にも『戦慄租界』なんて本も出していて、タイトルからは大藪春彦のエピゴーネンという雰囲気も……?)、さらに藤原審爾の「殺し屋」が収録された『果しなき欲望』も1958年の刊行。この年は他にも何冊もの殺し屋本が刊行されており、これは映画における状況と全く同じと言っていい。どうやら1958年こそはわが国エンタメ界における「殺し屋元年」ということになるようだ。

で、こうなると、当然、こんな疑問が涌いてくる。わが国映画産業は敗戦後、間もなく映画製作を再開したにもかかわらず、1956年までは殺し屋が登場する映画が製作されることはなかった。またわが国文学界も1955年にドイル原作/山中峯太郎著『火の地獄船:名探偵ホームズ』という殺し屋ものを含む本が出ているものの、これはジュブナイルなので(山中峯太郎は、戦前に発表した「軍事冒険小説」が日本軍国主義の片棒を担いだとみなされて公職追放の憂き目を見るなど、戦後は作品発表の機会は激減。結局、ホームズものを少年少女向けに翻案した『名探偵ホームズ全集』など、限られた分野でしか執筆活動を行なわなかった)。それを除けば1956年までは殺し屋が登場する小説が書かれることはなかった、ということになる。しかし、そんな状況が1957年に一変する。そして、1958年には映画でも小説でも殺し屋ものはブームの様相を呈するようになるのだ。そのきっかけは何だったのか? ということは、当然、疑問として涌いてくるってもんですよ。で、そうなった時に、どうしたって注目せざるをえないのは『ヘミングウェイ傑作選』ですよ。この当時まだ健在だった20世紀を代表する文豪の傑作選に収められたその名も「殺し屋」と題する1編こそは1950年代後半にわが国エンタメ界に突如として燃え上がった殺し屋ブームの火付け役ではないのか? と。なにしろ、ヘミングウェイだから。ノーベル文学賞受賞者だから。それだけの影響力はあるでしょう。ということで、このセオリーはなかなかに有望ではないかと自分では思っているのだけれど……もっとも、こんな事実を付け加えておく必要はあるだろう。「殺し屋」の原題はThe Killersというのだけれど、実はこの1957年刊行の高村勝治訳『ヘミングウェイ傑作選』が初訳ではない。初訳はもう少し早く、1953年刊行の大久保康雄訳『ヘミングウェイ短編集』。え、だったらお前のセオリーは成立しないだろうって? いや、そうとも言えないのだ。というのも、大久保康雄訳には邦題に問題があるのだ。大久保康雄が付けた邦題は「殺人者」。まあ、原題がThe Killersなんだから、邦題を「殺人者」としたっておかしくはない。でも、別に物語の中で例の二人組は殺人を犯すわけではないんだから。そういう触れ込みの人物であるというだけで。だから、タイトルが「殺人者」では重すぎるというか、物語の世界観とは微妙にずれている。その点、高村勝治が付けた「殺し屋」はこの物語に漂うそこはかとないウソ臭さ(つーか、ワタシは「殺し屋」ってシャギー・ドッグ・ストーリーだと思ってるんですが、どんなもんでしょう。「アンチクライマックス的もしくは意味不明な結末を迎える」というシャギー・ドッグ・ストーリーの定義に合致しているのは間違いないでしょう。もっとも、当の高村勝治の受け取り方は違うようで、「殺し屋にねらわれているかつての拳闘家は下宿の部屋のベッドに大きな身体を横たえ、壁に向って、もうどうにもならないのだ、とくりかえす。その姿は絶望そのものである」。へえ、そんなふうに読むのかあ。そんなふうに読んだ上でこの邦題を付けているのかあ……)まで感じられるようでハマっている。今日、この短編が「殺し屋」という邦題で流布しているのだって「殺し屋」という言葉につきまとう独特の作りものめいた感じ(軽み)がこの物語にはマッチしていると多くの人が受け取ったからではないか。「殺し屋」というのは、そういう抜群の邦題ですよ。

――と考えるならば、あるいは「殺し屋」という物語ではなく、「殺し屋」という邦題(言葉)こそがわが国の文人や映画人たちのハートに火をつけたということかもしれない。「殺人者」では刺さらなかったけれど「殺し屋」とした途端に突き刺さった――、そういうことは大いにあり得る話。そして〈殺し屋〉は瞬く間にわが国エンタメ界のキラーコンテンツとなった――

階段を上り、夜風の吹きぬけるホームへ、派手な格子縞のジャンパーと黒いマンボズボン、夏からの汚れたグレイの靴の三郎が、駆けあがつていつた時は、列車が入る五分前だつた。

「二人連れの男が、その汽車でつく。東京で島津組の組長を殺つた連中だ。そいつを渚館へ連れて行くんだ、いいな。人目につかねえように裏口から連れて行け。階段の下り口で煙草をくわえて待つてりや、火を借せといつて来ることになつてる。火を借せといつて来たら、どちらへときくんだ、マニラだと答えたらな、そいつが客人だ、わかったな!」

親分の津川が、三十分ほどまえ、噛んでふくめるように言つたのを、三郎は思い出しながら、

さんのみや

とかかれたホームの鉄柱にもたれかかつた。夜風がちよつと身にしみる。

(島津の組長を殺つたほどだから凄え野郎にちげえねえな)

殺し屋の顔をあれこれ想像している三郎の頭の上で、ラウドスピーカーから下り急行列車が間もなくホームにつくと知らせる声が流れだした。

三郎は背を鉄柱から離し、階段の下り口のところまで戻り、急いで煙草に火をつけた。

地響きたてて列車が近づき、ホームへ風をまきおこしながら停つた。

大きなアナウンスや駅の売子の声、にぎやかに列車から下りる乗客たちが、やがてホームに溢れはじめた。

ひとしきり乗客たちが、吸いこまれるように、階段を下りていつたあと、乗客たちの少くなつたホームへおそろいの真新しい茶色のスーツケースをさげた二人の男が、ソフトを眉深くかぶり、ゆつくり下りてきた。

デッキの前で、並んで立ちどまり、注意深くあたりを見まわしてから、大股にまつすぐ三郎のほうへ近づいて来た。

くわえ煙草の三郎の前で、黒つぽい服の二人の男が立ちどまつた。二人とも六尺近い男だつたが、一人は丸くがつちりした獰猛な顔つきで、目が細く、どことなく鮮人のようなねばつこい感じの男、もう一人のほうは頬がこけた青白い顔の、ひよわな感じの男だつたが、ぞつとするほど冷たい目をしていた。

二人は、二人の気配にのまれた三郎を、くわえた煙草を、じつと眺めてから、ぐつとお互いの顔を見合つた。そして一ト口もきかず、うなずきあい、プロレスラーのような獰猛の男のほうが、ぶすりと低い声で言つた。

「火を借しな」

三郎はほつと笑い顔になり、あわてて煙草を出した。

「どちらへおいでになるンで?」

それに答えて、煙草をとつた男が、間をおいて、ゆつくり、

「マニラまでだ」

と言つた。

藤原審爾の「殺し屋」の一節。もしワタシのセオリーが正しいなら、1958年という時点でこんな文章が書かれることになったのは、その前年、1人のアメリカ文学者がThe Killersに「殺し屋」という訳語を当てた結果、ということになる。これは、この1か月ばかりに渡って〈殺し屋〉を追いかけてきたワタシにとっても驚きの展開。だって、ヘミングウェイの影響ということならまだ納得もしやすいんだけれど、この場合は一翻訳者の影響ってことになるわけだから。ここは高村勝治の詳しいプロフィールをご紹介――と行きたいのだけれど、目ぼしい情報は1916年石川県生まれ、ということくらい。あとは「専門はヘミングウェイで、戦後のアメリカ文学会の中心人物の一人だった」というウィキペディアの記載が目につく程度。そんな人物が藤原審爾という「小説のプロ」に「殺し屋」という傑作短編(登場人物の身元をあえて明示せず、そのヒントのみ与えるというハードボイルドなスタイルが取られており、正直、なかなかの難物ではあるけどね)を書かせた、ということになるわけだから。いや、そればかりではない、河野典生が「殺し屋日記」(第1作品集『陽光の下、若者は死ぬ』に収録。初出は『ヒッチコックマガジン』1960年5月号)を書き大藪春彦が「静かなる殺し屋」(短編集『鉛の腕』に収録。初出誌は不明。ちなみに、殺し屋の名前は岡野丈治。人呼んで「早撃ちのジョー」)を書きかまやつひろしが「殺し屋のテーマ」(1960年2月発売のかまやつひろしのデビューシングル。アメリカ映画『契約殺人』のテーマ曲のカバー。ただし『契約殺人』の日本公開は1963年なのでムッシュのカバー曲の方が早い。多分、ムッシュはFENあたりで原曲を聴いて惚れ込んだんじゃないかなあ)を唄い宍戸錠が「殺し屋ジョージ」(宍戸錠が『ギターを持った渡り鳥』で演じた役柄。矢作俊彦との対談によれば「あれは最初の殺し屋だったからな」)を演じ――、さらには岡田眞澄や佐藤允や二谷英明や友田輝や南原宏治といった「殺し屋俳優」が銀幕に躍動し――、つまりは「昔々その昔、この国の映画産業が多くの俳優、スタッフを社員として抱え、途切れることなく映画を製作し、全国数千の専属系列館にほぼ毎週のように新作を配給していたころ、この国には『殺し屋』が実在した」――という状況が現出したのも、元をただせば1957年に高村勝治がThe Killersに「殺し屋」という訳語を当てた結果――とは、あまりのありがたさ(?)にしばらくは石川県の方向に足を向けて寝られない……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜