逝くものかくのごときかな 昼夜を舎かず

〜日活ニューアクションを見て「人生の無常」を考えたこと〜

夏文彦に誘われるかたちで日活ニューアクションを何本か見た。懐かしいなあ、と思う一方で、あれ? 昔見たときはもっととんがった印象がしたんだけどなあ、とも。「風俗」ってのは色あせるものではあるけれど、もう少し生命力を保ち得ているのでは? と期待していたんだけどねえ……。そんな中、未だに、というか、むしろ昔見たとき以上の生命力(リアリティ)を発散していたのが『野良猫ロック:暴走集団'71』で郷鍈治が演じた「総統」。あれから50年(!)が経過して、今こそこのキャラクターがリアリティを持ち得る時代がやってきた――いや、やってきてしまった。もうこうなったら抗う術などないのだと歴史は教えている……。

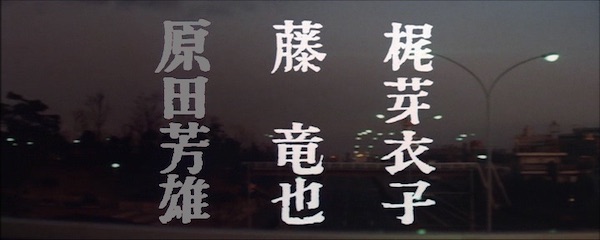

それにしても、いつの間にかこうなっちゃったんだなあ……。何がって、出演者の大半がもう故人なのだ。これには愕然としてしまう。『野良猫ロック:暴走集団'71』の場合だと――

男優陣は藤竜也を残して全滅。女優陣の場合は結婚するなどして引退してその後の消息が不明というケースが多く確実に死没と確認できない限りは生存としましたが、実際はどうなんだろう。青木伸子、小磯マリ、高野紗里あたりは全く情報がなくて……。それにしても、范文雀って亡くなってからもう20年経つんだね。本当か? そんな実感が全くないんだけれど。時間の経ち方がおかしいだろ。どこかに時間を泥棒しているヤツがいるんじゃないのか……⁉ ともあれ、こんな次第で、もう死屍累々ですよ。これでマッポ(藤竜也)と振り子(梶芽衣子)が亡くなれば、完全に1つの時代が終る……。

そして、それは遠いことではないんだ。ホントに、遠いことではないんだ。そんなことをねえ、考えていたら、昔、ある小説で出会ったフレーズが甦ってきて――「逝くものかくのごときかな 昼夜を舎かず」。森敦の『われ逝くもののごとく』の冒頭にエピグラフとして掲げられているフレーズ。オリジナルは『論語』の「逝者如斯夫。不舎昼夜」だそうで、一般的には「逝くもの斯くの如きか(な)、昼夜を舎かず」(助字の「夫」を疑問と取れば「か」、詠嘆と取れば「かな」)と訓まれているようですが、漢字をひらくだけでずいぶんと印象が違ってくるものだ。漢文特有の理屈っぽさが消えて、その分、「逝く」ということがより自然な「日常の風景」であるような印象を与えることに成功しているように感じられる。「漢字をひらく」ことにはこういう効能があるんだねえ(実は、ワタシ、この「漢字をひらく」というやつが大嫌いで。プロとアマの違いは漢字を「ひらく」か「とじる」かの違いだ――と言われると、なおさら閉じたくなる。うん、閉じたくなるんですよ。その結果、漢字は多いわ、改行は少ないわ――で、とても読めたものではない。それがわかっていながら、改めようとしないのは……それこそがハードボイルドというものだ……?)。ただ、その場合でも「舎かず」は「舎かず」だな。これぞ出典が『論語』であることを担保する魔法の一字……?。

それにしても、日活ニューアクション→森敦→論語というこのイメージの飛躍は、われながらなんとも。まあ、ワタシは、森敦というのはパンクだと思っているので。旧制第一高等学校を依願退学して放浪に明け暮れ、60歳を過ぎるまでまともな創作活動をしなかった、なんて瘋癲老人もいいところで、瘋癲老人=パンクではありましょうから。で、日活ニューアクション→パンクと見なすならば、それなりに腑に落ちないこともない? もっとも、『われ逝くもののごとく』がいまのワタシのココロにどれほど合致するかというと、若干のためらいもあって……。『われ逝くもののごとく』というのは森敦にとっては『月山』以来のフィールドである山形県の庄内平野を舞台に「生死一如」の幽玄なる世界を描いたもので(ちょっと補足しておこうかな。要するに、あの朦朧体とでも言うべき独特の語り口につきあっていると、そうだよなあ、この世界には〈生〉も〈死〉もないよなあ……と、ついそんな気にさせられる、という話。で、ここであえて書いておくならば、『われ逝くもののごとく』という小説のキモはそんなアイマイモコとした描写が実に800ページを超えて繰り広げられる点にあると思う。「生死一如」という幽玄にしてアイマイモコたる世界に読むモノを誘い込むためにはどうしてもそれだけのボリュームが必要なんだろうね。そういう意味では島田荘司の(特に『暗闇坂の人喰いの木』以降の)作品とも基本的に変わるところはないと言っていいでしょう。これらの作品世界では他でもない作品のボリュームこそが一種の幻術の手段として用いられているというのがワタシの見立てでありまして、それに対して(通俗)ハードボイルドと日活ニューアクションという薄っぺらな世界に遊びつづけているワタクシメはこの種の幻術を打ち破る術を身につけているというか。早い話が、途中で本を投げ出してしまえばそんな幻術にひっかかるハズもないという。さて、ワタシは『われ逝くもののごとく』を最後まで読み通したんだろうか……?)、今のワタシの心象風景はいささか異なる。今のワタシの心象風景を司るコードを言語化するならば「生死一如」というよりも「ただ〈死〉あるのみ」……。そもそも森敦が典拠とした『論語』の記載は「子在川上日(子、川に在りて曰く)」で始まっており、孔子が川のほとりに立って述べた言葉とされている。そして、それはそのまま『方丈記』の「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀みに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」という有名な(あるいは「ポップな」。ほとんど「通俗的な」と形容してもいいくらいの?)一節とも響き合うものではあるのだけれど、今のワタシが思い浮かべるのは同じく「流れゆくもの」のイメージではあるものの、それは川というよりもベルトコンベアーに近い。24時間体制で操業を続ける工場で稼働するベルトコンベアー。その上に乗せられて営々と運ばれて行くのがワレワレの生存で、そのベルトコンベアーの行きつく先が〈死〉である――というような。この工場においては〈死〉こそが完成形であり、〈生〉とはその未然形に過ぎない――。

元々、〈生〉というものはないのだ。あるのは〈死〉ばかり。今、ワレワレは「生きている」のではない。「死んでいる」のだ。現在進行形で一人一人の〈死〉を「死んでいる」――と、そういうことを日活ニューアクションを見て思った……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜