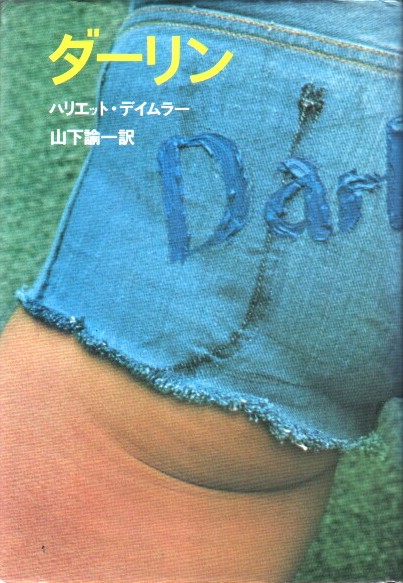

ハリエット・デイムラー著『ダーリン』

〜フランス書院の海外ポルノ小説シリーズを読む①〜

なるほど、山下諭一が訳すとやはりこういうことになるわけか……ということで、まずは台詞を1つ紹介するなら――「ねえ、モーリス、あなた、白っぽい眼の男を知ってる?」。そう訊ねるグローリアにモーリスではなくジュールズなる男が答えて曰く――「このお女性は、偏執狂であらせられてね。モーリス、ハムレットに似ていて、眼が白っぽい男をだれか知らないかな?」。『ずっとこの雑誌のことを書こうと思っていた』(フリースタイル)のインタビューで鏡明に「あの「お女性」って言葉を発明したのは、山下さんですよね。「マンハント」の文体の典型だと思っています。あれが「マンハント」のカラーを作ったような気がしているんですけど」と問われた山下諭一はこう答えている――「あれは「読書人」か「図書新聞」だったかで、誰かに「お遊び調」って評してからかわれましたね。ぼくがああいうことをやったら、すぐに中田耕治さんが張り合ってきてね――」。「あの「お女性」って言葉を発明したのは、山下さんですよね」という問には直接は答えていないわけだけれど、まあ、認めたということでしょう。で、それを裏づけるように『ダーリン』でも伝家の宝刀よろしく決めてみせたと、そういうことではないかと。少なくとも、ワタシはそう理解しました……。

さて、2021年に刊行されたアイリス・オーウェンス著『アフター・クロード』(渡辺佐智江訳、国書刊行会)の「解説 ハリエットの災難」で若島正が記すところによれば、スーザン・ソンタグはハリエット・デイムラー(なお、セカンドネームは若島解説では「ダイムラー」とされており、この作家の他の邦訳書――たとえば高野圭訳、富士見ロマン文庫版『快楽泥棒』――でも「ダイムラー」とされているものの、本稿はあくまでも山下諭一訳『ダーリン』にフォーカスを当てたものなので山下訳を尊重して「デイムラー」表記で押し通すこととします。ちなみに、植草甚一も「デイムラー」表記でした。多分、実際の発音も「デイムラー」に近いんじゃないのかなあ……?)を「ヒップスター」と評していたそうだ。曰く「彼女は最先端(ヒップスター)なのよ、ものごとにこだわらない」。なんでもこれはスーザン・ソンタグがパリ滞在中の1957年に書かれた日記の一節だそうですが、とするなら既に本書の原書(Darling)はもとより、若島正が「サドの『閨房哲学』をいわば実演してみようとする「組織」こと似非哲学集団に属した男女の話で、一見すると難解で高尚に聞こえる疑似哲学的な造語が会話の中で連発されるという、アンチポルノと読んでもいい作品」と描写するThe Organizationも刊行されていたわけで、そりゃあスーザン・ソンタグからしたら「ヒップスター」ということにもなるのだろう。ただ、『ダーリン』に関しては、どうなんだろうなあ……。この小説、ザックリ言えば、「ハムレットに似ていて、眼が白っぽい男」にヴァージンを奪われた女が男によって目覚めさせられた自分の欲望に翻弄されつつも最後は男への復讐を果たす、という話で(ちなみに、若島正は本作を「レイプされたヒロインの女性がその犯人を探し出して復讐を果たそうとする、後のリヴェンジ・ホラーにつながるような筋書きを持ったレイプ・ファンタジー」と要約している)、このプロットそのものはさほど特記に値するものではない。いや、1956年という時点で〈レイプ〉を女の側から描いているわけだから、その点では特記に値するとは思うけどね。でも、ヒロイン(グローリア)はレイプされたにもかかわらずエクスタシーを覚えてしまうわけですよ。そういうことが本当にあり得るんだろうか? それは、男の勝手な幻想では? と、もしこの小説を書いたのが男だったらそういうことにもなるはず。だから、『ダーリン』という小説の評価はこの一点に懸かっていると言ってもいいのかもしれない。レイプされた女がエクスタシーを覚えてしまうという描写。その当否。まあ、男にとっても性欲とは制御不能なものであるように、女にとっても「体が勝手に反応してしまう」ということはあるのかも。で、そうであるならば、それは確かに由々しき問題だろう、一編の文学作品を生み出す根拠となるようなね。ただ、その描写からはそこまでの深みは読みとれないんだけどなあ……

痛みのために、グローリアの腰から下が、のたうつような動きをみせている。男は両方の手を、グローリアのヒップの下へ押しこんだ。男の指先が、ヒップの底へくいこむのを、グローリアは感じていた。指先が、隠された裏口にふれ、二本いっしょになって、容赦なくはいりこんでいた。グローリアは、自分の体が完全に占領され、どうにも身動きができないのだと感じた。グローリアの体には、もう自由がなかった。こわばりと指先とに、まったく自由を奪われていた。やがて、まるで奇跡のように、グローリアの心臓の下のほうから、なにか熱っぽい大きなかたまりが脈打ちはじめ、それが男のこわばりといっしょになろうとするように動きはじめた。屈辱に、グローリアは自分が燃えてしまいそうだった。これが欲望なのか。この気違いじみたじれったさと、体のなかの燃えるような感じとが、欲望というやつなのか。男のこわばりが、充血してはりつめたグローリアの敏感なふくらみにすりつけられ、そのたびに体じゅうの神経が、針金になったようにひきつった。ふとももが燃えていると、グローリアは思った。体じゅうのひきつった針金がときはなたれ、谷間の奥のほうで男の体が脈打つのを、グローリアははっきり感じた。なにかとてつもない流れが、谷間の深みへ押しよせていた。やがて、グローリアの内側の筋肉が、ちょうど魚の口のように、ふくらんではまたすぼまるといった動きをはじめた。開いては閉じ……開いては閉じ……グローリアは、自分の意識が少しずつ薄れていくのを感じていた。

ポイントは、「やがて、まるで奇跡のように」、だろうか? 「奇跡」という言葉の受け取り方がキリスト教徒と非キリスト教徒じゃ全然違うからなあ……。ま、ここ(PW_PLUS)はワタシがやっているウェブサイトだし、ワタシが書きたいことを書いていい場所なのでそうさせてもらうなら、ヒロインが見知らぬ男にアパートの階段の下(いいですか? アパートの階段の下ですよ、コトが行われたのは)で力づくで処女を奪われて(いいですか? 処女だったんですよ、グローリアは)思いがけずエクスタシーを覚えてしまうという↑の描写はそれこそ唾棄すべき「レイプ・ファンタジー」そのものではないかとワタシは思う。そもそも、生理的にもありえんでしょう、女性が初めての経験でエクスタシーを覚えるなんて。ただ、痛いだけなんじゃないですか? どうです、世の「お女性」たちよ……?

ということで、『ダーリン』に対するワタシの点数は、かなり辛い。これは正直に書いておいた方がいいでしょう。なんとなく、鈴木いづみを初めて読んだ時の感じに近いと言えば近いか。確か、あれは『女と女の世の中』だったかなあ……? ただ、そうは言いつつも、1956年という時点でこんなものが書かれていたというのはなかなかの衝撃で、いわゆる「性革命」なるものに対する認識を多少なりともアップデートする必要はあるかなあ、と。いわゆる「性革命」なるものに対する認識――、それはたとえばこういうことになるわけだけれど――

性革命とは、1960年代にアメリカとヨーロッパで始まった性や性行動についての解放運動を指す。当時隆盛したカウンターカルチャーと結びつくかたちで、若者たちを中心にセックスに対する新しい解釈と実践行動が生まれた。セクシュアリティにまつわる様々な社会規範や道徳観念、性差に基づくある種の思い込みなどに対して、彼らは挑戦していたといえる。

お書きになっているのは濱野ちひろさんというノンフィクションライターで、これは「性革命が私たちにもたらしたダブルバインド」という記事の一節。まあ、本来ならばここはウィキペディアあたりから引いてくるのが適当なんだろうけれど、生憎とウィキペディアの記事はあまり良質とは言えない。ということで、あえてこちらを紹介させていただくことにしました。シンプルだけれど、要はそういうことなんだと得心の行く内容で、文章というものはかくあるべき……なのかもしれないなあ。ともあれ、「性革命」とは何かと言えば、それは「1960年代にアメリカとヨーロッパで始まった性や性行動についての解放運動」のことであり、これが世界的にも広く受け入れられた共通認識と言っていいでしょう。しかし、『ダーリン』を読む限り、濱野ちひろさん言うところの「セックスに対する新しい解釈と実践行動」は既に1950年代には芽吹いていたことになる。それは、たとえばこんな一節を読めば明らかだろう――

「今夜のお祈りのために、ちょっとした遊びを考えてあるんだ」

「遊びとは楽しいね」からかうような口ぶりで、誰かが言った。

「このゲームは、めんない千鳥と呼ばれている」

「冗談がうまいぜ」

「ただし、いささかの趣向をくわえてあるんだ」リーダーは、自分の発言を修正するようにつけ足した。

「めんない千鳥に、どんな趣向をくわえるんだね? あんなのは、幼稚園でやる古めかしい遊びだろう」

「鬼は眼隠しをする」

「いかにもこの場にふさわしいゲームだな」

「あとのものは、鬼をまんなかにして輪になってまわるんだ」

「面白そうで、とっても我慢できない感じだぜ」

「鬼につかまったものは」リーダーは言葉をついだ。「男でも、女でも、子供でも犬でも――ここに犬がいたかな――とにかくつかまったものは、鬼とオネンネしなければならない」

急になにかを考えこむように、みんながだまってしまった。

「すばらしいぞ」誰かが叫んだ。「リーダー、あんたは天才だぜ。すてきなゲームだ。すごい趣向だよ。幼稚園では面白くなかったのも当然だぜ」

「条件がもうひとつある」リーダーはつづけた。

みんなが熱心に聞き耳をたてる。

「オネンネについての好みが違った場合、鬼が心ゆくまで楽しめるように刺戟するのは、つかまったものの仕事だ。つかまったものは、鬼の好みにしたがわねばならない」

「すごいぞ」いっせいに声があがった。「さあ、始めようぜ……ただちにな。最初の鬼は誰なんだ?」

これは、ニューヨーク州ブルックヘイブンにあるファイアー・アイランドの海岸でグローリアも参加して繰り広げられる「バッカスの祭り」なる宗教儀式(?)の一コマ。↑の引用部分だけでは判然としないと思うけれど、参加者は全員、全裸。そんな姿で「目隠し鬼」(「めんない千鳥」はその関西方面での呼称とか。ちなみに、翻訳者である山下諭一は兵庫県神戸市生れ)に興じ、「つかまったものは、鬼とオネンネしなければならない」。しかも、「つかまったものは、鬼の好みにしたがわねばならない」。くどいようですが、1956年なんだよ、『ダーリン』が書かれたのは。である以上、アメリカにおける「性革命」の起点は1950年代に求めざるを得ない……。

ということで、最後はいささか余談的に――。まずは『植草甚一スクラップ・ブック9 ポーノグラフィー始末記』(晶文社)からこんな一節をご紹介――「ぼくが最近のオリンピア・プレスから興味をいだくのは、ポーノグラフィーがユーモアを基調にして書かれるようになったことである。たとえばハリエット・デイムラーの「ニュー・オーガナイゼーション」なんかは徹底した口で、閨房用語がみんな新造語なので、逆に吹きだしてしまう。インテリが書いているからで、黒人作家チェスター・ハイムズの「ピンク・トゥ」という娼家物語でも、黒人的な笑いを爆発させるのが目的で書かれたものだった」。これは「オリンピア・プレス受難」と題する短文の一節で、本文でも紹介した通り植草甚一は「デイムラー」表記を採用していたことがこれでご了解いただけるはず。また、ハリエット・デイムラーがオリンピア・プレスの作家であったこともシッカリ認識していたことが裏付けられる(ちなみに、山下諭一は「あとがき」で『ダーリン』の版元はフリーウェイ・プレスであるとしている。フリーウェイ・プレスというのはオリンピア・プレスのオーナーであるモーリス・ジロディアスがアメリカ移住後に立ち上げたペーパーバック・ハウスで、どうやら山下諭一は『ダーリン』が元々はオリンピア・プレスの本だったことを把握できていなかったらしい)。で、それはいいんだけれど、この短文にはいささか問題が。本当に植草甚一は「オリンピア・プレス」と表記していたのだろうか? もしかしたら、初出の時点では(ちなみに、巻末の「初出一覧」ではこの短文だけ「不明」となっている)「オランピア・プレス」だったのでは? というのも、植草甚一は雑誌『マンハント』の連載「夜はおシャレ者」でも何度かこの「悪名高い」ペーパーバック叢書に言及しているのだけれど、こちらでは決まって「オランピア・プレス」と表記していたのだ。たとえば、1961年9月号の「この親にしてこの子ありか! えへん‼」では「暑いなあ。それでイラストのほうも涼しくしたつもりだけど、最近なんといっても嬉しかった発見は、ジャック・カハーンというフランスの出版屋がモーリス・ジロディアスというフランスの出版屋の実父にあたってたということなんだ。これではチンプンカンプンだから言いなおすと、カハーンのほうは死んじゃったがね、戦争まえに、ああ! あのヨダレがたれるようなオベリスク・プレスで「チャタレー夫人の恋人」やフランク・ハリスの「わが生涯と恋愛」や「北回帰線」などを出版し天下に悪名をとどろかした。ジロディアスのほうは、まだ若くてハンサムな顔をしているけれど、七年まえからパリで、ああ! あの緑色で、こいつもヨダレがたれてくるオランピア・プレスを出版している」。また1962年8月号の「誰だいポーラを押したのは?」でも「ちょっと読んでみたいなあ、とおもってた本に「誰だいポーラを押したのは?」というのがあってねえ、これが例のオランピア・プレスの一冊なもんだから、注文したってダメだしねえ、いつか手にはいるのを気ながに待つしかないと半分あきらめていたところ、つい最近ヒョッコリと姿をあらわした」。で、「この親にしてこの子ありか! えへん‼」も「誰だいポーラを押したのは?」も『ポーノグラフィー始末記』に収録されているのだけれど、文中の「オランピア・プレス」は全て「オリンピア・プレス」に改められているのだ。これはねえ、いろいろ問題ありと言わざるを得ず……。そもそも、なんでモーリス・ジロディアスは自分が立ち上げた出版社をオリンピア・プレスと名付けたのか? これについては、ジョン・ディ・セイント・ジョア著『オリンピア・プレス物語:ある出版社のエロティックな旅』(青木日出夫訳、河出書房新社)に答がある。それよれば、「父親のオベリスク・プレスと韻を踏む意味もあったが、マネの有名な絵「オランピア」に敬意を捧げる意味もあった。首に黒いリボンを巻き、見透かしたような目をした裸体の女性を描いた作品が一九世紀半ばに初めて展示されたときには、一大センセーションが巻き起こった。作品の題材と、その型破りのインパクトがジロディアスの心をとらえ、エロティックな趣旨と新しい事業の反逆魂の隠喩の役割をはたしたのである」。また、ウィキペディアによれば「『オランピア』という名が当時のパリにおける娼婦の通称だった」とかで、そういうことを踏まえても植草甚一が「夜はおシャレ者」で一貫して「オランピア・プレス」と表記していたことには意味があると思う(同時に「ハリエット・デイムラー」と表記していたことにもね)。だから、この改変はダメ。それは、ハッキリと書いておこう。植草甚一的世界では、ハリエット・ダイムラーは「ハリエット・デイムラー」であり、オリンピア・プレスは「オランピア・プレス」なのだ。そういう細部にこそ「植草甚一」は宿り給う、と……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜