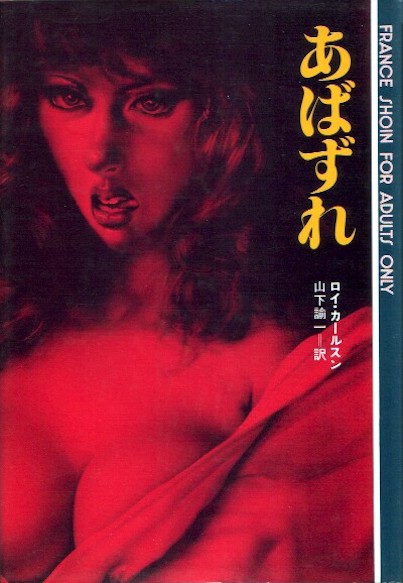

ロイ・カールスン著『あばずれ』

〜フランス書院の海外ポルノ小説シリーズを読む④〜

一応、「フランス書院の海外ポルノ小説シリーズを読む」もこれでオーラスにしようと思っているのだけれど、そのターゲットを本作とすることは最初から決めていた。というのも、フランス書院が四六判のハードカバーで刊行した海外ポルノ小説の最後の1冊が本作なのだ(これは国立国会図書館の検索データに基づいているのでまず間違いないと思います)。だから、本作を「フランス書院の海外ポルノ小説シリーズを読む」のオーラスに選ぶというのは王道中の王道ということになるわけだけれど……ただ、ちょっと妙なんだよね。国立国会図書館のデータを精査すると、本作が四六判のハードカバーで刊行されたのはつくづく不思議というか……。実はフランス書院では1980年5月には「フランス書院ノベルズ」を立ち上げており、トー・クン著『女教師』やカート・アルドリッチ著『女教師の秘密』など、ハードカバーで刊行して好評だった作品のリプリントばかりではなく、新作も「フランス書院ノベルズ」からの刊行へと切り替えが進められていた。そんな中、1981年12月になって本作がハードカバーで刊行されたということになる。ただ、これだけならばさほど不思議という印象は受けないかも知れない。出版社が新書なり文庫なりの新ラインを立ち上げる一方、それと平行してハードカバーの刊行も続けるというのはざらにある話なので。『あばずれ』が四六判のハードカバーで刊行されたのもそれだけの話……と言い切れないのは、国立国会図書館のデータを見る限り、フランス書院はそういう出版活動は行っていないので。要するに、ハードカバーとノベルズ(新書)を平行して出版するということはやっていないのだ。実際、1982年には1冊もハードカバーは刊行されていない(1982年9月刊行のウィルヘルム・マイテル著『バルカン戦争』は「フランス書院ノベルズ」からの刊行ではないものの、ノベルズと同じソフトカバー)。こうなると、なぜ『あばずれ』はハードカバーで出版されたのか? というのは歴とした1つの謎となってくる。つーか、考え方としてはこういうことでいいと思うんだけれど――多分、『あばずれ』というのはフランス書院にとって何か特別な意味を持つ作品なんだろう。どうしてもハードカバーとして出版したいと思わせるような、それによって出版人としての心意気を示したいと思わせるような、そういう含みのある作品。そう考えてまず間違いない……。

まあ、そんな感じなので、やはり「フランス書院の海外ポルノ小説シリーズを読む」のオーラスはこの作品だろうと。また、結果から言えば、このワタシの判断は間違っていなかった。ロイ・カールスン著『あばずれ』は確かにフランス書院にとって特別な意味を持つ作品……という話をこれからしようと思うのだけれど、最初に本を手にしてパラパラやった時点では、もしかしたら全くの見当違いだったかなと。というのも、本作は書き下ろしではなく、実業之日本社刊行の『週刊漫画サンデー』に連載されたものであることが「訳者あとがき」に記されているのだ。曰く「さきに出たフレデリック・カーの『プッシー・アニマル』と同様、この作品も、『週刊漫画サンデー』に連載した。単行本にまとめるにあたって、訳はさらに、原文に近づけたつもりである」。ハッキリ言って、これは想定外。ワタシはてっきりフランス書院側のたっての希望で書き下ろされた作品だろうと。本作はフランス書院にとって特別な意味を持つ作品という想定に立つならば、そう考えるのが順当。しかし、意外や意外、『週刊漫画サンデー』に連載したものであると(なお、確認したところ、1981年当時、『週刊漫画サンデー』には「燃えすぎる女たち」という「ハードコアポルノ」が連載されており、おそらくはこれが本作だろうと思われる)。加えて、「訳はさらに、原文に近づけたつもりである」? ワタシの想定では、本作(あるいは、本作を含むロイ・カールスン名義の3作)は「翻訳」を装った「創作」であるということになっていて、その確証を得るというのも本作をひも解く目的の1つにはなっていたのだけれど、いきなり冷水を浴びせかけられたような(ただし、本作が「翻訳」を装った「創作」であるというのはほぼ間違いないと思います。理由は↓の引用部分を読んでもらえばわかるように、やたらと「日本」がフィーチャーされていること。エツコ嬢の登場以外にも、性具として日本製の筆が使われたり、「お女性」が「キモノのすそを、しりのすぐしたのあたりで切りとってしまったような、ハッピというしろもの」を身につけさせられたり――と、とにかく「日本」が満載なのだ。これは中田耕治が〝翻訳〟した『秘戯』も同じで、同作にも「ミレイユは、日本製の安っぽいビーチサンダルをつかんで走りだした」など、「日本」をフィーチャーした描写がある。もし本作や『秘戯』が外国人作家が書いたものならばこんなに「日本」がフィーチャーされるということはありえんでしょう。それはやはり作者が日本人だからこそ……? 追記:この件に関してご指摘をいただきました。『あばずれ』の著作権表示に記された翻訳エージェント「World Translation, Inc.」は実在しないというのです。同エージェント名はやはり山下諭一訳とされるピーター・ブルック著『赤毛の女』『奴隷になった女』『熱い罠の女』(ロングセラーズ)などの著作権表示にも記載があるとのことですが、「共通する謎のエージェント「World Translation, Inc.」ごと山下の創作ではないかと思っています」とのこと。翻訳エージェントごと「創作」する作家とそれを見破る書誌研究家。どちらもスゴイ!)。ただ、見方を変えるならば、そんなマンガ雑誌に連載された「ハードコアポルノ」をフランス書院は上製本(ハードカバーのことを出版業界ではこう呼ぶ)で出版したわけで、それはやはり普通じゃないような気がするんだよね。しかも、山下諭一が「訳者あとがき」で挙げている『プッシー・アニマル』は「フランス書院ノベルズ」からの刊行なんだから。フランス書院としては、どうしても『あばずれ』だけはハードカバーで刊行したい理由があったと考えるしかない……。

では、その理由とは? 結論から言おう、フランス書院にとって『あばずれ』は勝負の1冊だったのだと思う。誰との勝負? まあ、それは、警視庁ということになるかなあ……。ということで、まずは次の下りを読んでもらうことにしよう――

エツコは、老人の体を見おろした。ネクタイをはずしたシャツの胸を、ボタンで三つ分くらいはだけ、そして老人は、どうやら下半身をむきだしにしているようだった。

さきにマーサは、右手の親指とひとさし指だけで、エツコの谷間をひらいていた。ふたつの指さきを、エツコの谷間の、左右のひだのすぐ外側に押しつけて、黒い毛におおわれた柔らかな土手を、それぞれふともものほうへ押しやるようにして、カントをひらいたのだ。

老人は、ちょうどマーサの指があたっているあたりへ、マーサとは違って、両手の親指を押しつけてきた。親指以外の指は、ふとももの斜面において、老人は、マーサよりももっとやさしく、両手の親指でエツコの谷間をひらいた。

左右にひっぱられたひだが、沢のすそのほうではいっぱいに張りつめるくらい、大きくひらいた。

そして、老人は、深く息を吸いこんだ。

「いい匂いだ」

吸いこんだ息をゆっくりと吐き出しながら、老人はいった。

「燃えあがった若い娘のカントの匂いは、ほんとうにいいものだ。とくに、あんたのような日本人の娘のカントは、匂いが強すぎなくて、じつにいい。匂いの強いカントも、それなりに魅力がないではないんだが、やはり老人むきとはいえないだろうな。匂いもいいし、なんといっても、ジュースの豊富なのがいい。わたしがかねを出す第一の理由は、なんといっても、このジュースにあるんだからな」

老人はことばを切った。

そして、同時に、舌をつき出した。

老人の舌が、エツコの濡れた沢に押しつけられた。赤い舌が、すくいあげるようにエツコの沢を這い、いったんひっこんだ。

口を閉じ、老人は、自分の舌がすくいとったものを、のどを鳴らしてのみこんだ。

いかにも満足そうな老人の顔を、エツコは、あっけにとられたようにじっと見た。

この老人は、若い女のラヴ・ジュースをのむために、かねを出したのか……頭の片すみで、エツコはゆっくりつぶやいていた。

日本からの留学生であるエツコは大学の友人であるマーサ(一応、本作のヒロインで、最初は彼女自身もエツコと同じような立場だったものの、その内、友人を誘ってはスポンサーに人身御供として差し出すという一種の遣り手婆みたいなことをやりはじめる。そんな彼女を本作では「あばずれ」と呼んでいるわけだけれど、ワタシのイメージする「あばずれ」とは少し……。「あばずれ」と言うからには、最低限、鼻の穴からふーっとばかりにタバコの煙を吐き出してもらわないといけないし、剥き出しになった太股にはタトゥーの1つも入ってなきゃね。あとは、目力。メンチを切ってそれが絵になるくらいのね。要するに『女番長』シリーズの杉本美樹や『番格ロック』の山内えみこみたいな感じですよ。ああいうのを「あばずれ」というんだと思うんだけれど……ま、まったくの余談であります)に誘われて「ちょっとしたアルバイト」をすることに。報酬は500ドル。エツコもそれが子守りや皿洗いのたぐいだとは考えていなかったものの、よもやこういう仕事とは――。「こういう仕事」とは、七十歳を過ぎた老人(ジョージ・ガードナー)に自分が分泌した「ラヴ・ジュース」を思う存分味わわせること。その前段階では「ラヴ・ジュース」の分泌具合を確認するためとしてマーサに特殊なヴァイブレーターまで用いてこれでもかとばかりの「サーヴィス」を受けるというおまけ付き……。まあ、なかなかですよ。なかなか……容赦がない……「ポルノグラフィ」を「文学」だと言いくるめて逃げようと目論む軟弱者に対してね。なにしろ、基本、↑みたいな記述がずーっと続くんだから、全236ページに渡って(登場する「お女性」は全部で4人。その1人1人が↑のような性戯の洗礼を受ける。それをむっちりと描いて236ページ)。それはなかなかだとしか言いようがない……。ただ、ここで特に↑のシーンを紹介したのは、その中のある一語に注目してもらいたいから。その一語こそは「ラヴ・ジュース」。実は『あばずれ』という小説にはこのなんとも蓮っ葉な隠語がこれでもとばかりに頻出するのだ。それはもうね、山下諭一はこの言葉を使いたいばかりにこの小説を書いたんじゃないかと言いたくなるくらいで――「足をひろげただけで、恥ずかしがっていたのでは、どうにもならないじゃないの。これからあたしがカント・リップスをひらいて、ヴァイブレーターでクリットをくすぐって、あなたをうんと興奮させるのよ。あなたのカントが、ラヴ・ジュースをたっぷりと吐き出して、それがアス・ホールを濡らすまでね」。

さて、ワタシはフランス書院にとって『あばずれ』は勝負の1冊であり、その勝負の相手は警視庁だったとしたのだけれど、そのココロを説明するためにも今度はこんな文章を紹介することにしよう。ある種の〝歴史的文書〟とも言えるもので、ぜひそのつもりで味読していただければ――

やがてかの女の小さな茂みがかれの唇に触れ、かれは、かの女のセクスをなめはじめた。潤っているかの女のセクスをなめるのはとても官能的な行為だった。かの女の蜜の味は、すこしすっぱくて、べとべとしているが、なにかかの女をのみつくしてしまいたいとしきりに思わせるのだ。かれの舌は、大陰唇をおしわけ、小陰唇をなめまわす。そして、舌の先をまるめてヴァギナの中におしこもうとした。亘の舌と唇に愛撫されて、何かとけてしまいそうな、からだの力がぬけ、体重がなくなってしまい、ふんわりと空高くのぼってゆきそうな気持になったかすみの唇も、亘のペニスを求めた。かれの堅くひきしまったおなかの上をすべりながら、かの女の唇は、かれの茂みをなめながら、ペニスにとどき、そっとそれに唇をつけた。少し前に射精したかれのペニスは、さいしょほど堅く熱くなっていなかったが、かの女の唇の優しい愛撫によって、また堅く熱く燃えはじめかけていた。かすみは、最初唇でかれのペニスにふれたあとこんどは大きく口をあけて、それをふくんだ。すこし柔らかく、まだ大きくなかった亘のペニスは、かの女の口の中で、かの女の舌にその先っちょをなめられたり、歯でそっとかまれたりしてだんだん大きくなってきた。かすみは、自分の口の中で、だんだん大きく熱くなってくる亘のペニスを感じ、もっともっと大きくなって自分の口の中を引き裂いてしまわないかと、とても不安になった。とても大きくなったかれのペニスをそっとかむと、「あーっ」と亘は、うめいて、かの女のヴァギナのより奥深くへその舌をおしこもうとした。かすみは奥深くはいってくるかれの舌や、小陰唇を微妙に刺激するかれの唇の動きや、はげしくかの女のクリトリスをまさぐる指の動きによって、もう何ともいえない気持になりかけていた。それは、もうまるでこれ以上高くのぼっていけない感じ。あるいは、自分のからだの中がいっぱいになっていまにも破裂しそうな感じ。かすみの口にふくまれて、舌や歯で愛撫されるうち頂点に達した亘は、かの女の口の中にどっと精液を放出した。ああ、それはかの女のふともものうえに出した時よりも、ずっと気持がよく、かれの背筋を冷たいものが走り、かれはぶるぶる震えた。かすみも、かれに愛撫されているうち、いきなり熱い液をのみこんで、ぞくぞくとくる快感をおぼえた。かれのラブ・ジュースはすこししょっぱくて変な味がしたがかの女はそれをのみほした。

これはフォークシンガーの中川五郎が山寺和正(やまでら・おしょう)という変名で『季刊フォークリポート』1970年冬の号に寄稿した「ふたりのラブ・ジュース」なる「フォーク小説」(と誌上では謳われていた)の一節(引用は城市郎編『性の発禁本3』より)。多分、本稿に興味を示すような方なら先刻ご承知だろうと思うのだけれど、1971年2月、大阪府警は本作が刑法175条に言う「わいせつ文書」に当たるとして発行元のアート音楽出版を家宅捜索するとともに発行責任者のアート音楽出版社長・秦政明、編集人・村元武、同・早川義夫、そして中川五郎の4氏に出頭を求め、約10回に渡って厳しい取り調べが行われた。この際、彼らには、素直に罪を認めて略式命令でことを済ませるという選択肢もあったものの、「警察でぼくは自分のやったことが刑法175条に違反する犯罪、すなわち自分の書いた「ふたりのラブ・ジュース」がわいせつ文書だとは一度も認めず、「大変申しわけないことをしました」と謝ったり、「もう二度といたしません」と反省したりすることもなかった」(中川五郎『ぼくが歌う場所』より)。そのため、1972年12月には秦政明、中川五郎の両氏が起訴となり、裁判は折しも東京地裁で進行中だった「四畳半襖の下張」裁判と合わせて「東の四畳半、西のフォークリポート裁判」と称される様相を呈したという。その結果、第一審では無罪判決が下されたものの、第二審では逆転有罪、秦政明には罰金7万円、中川五郎には罰金5万円の刑が科せられた。当然、被告側は上告したものの、1980年11月28日、最高裁は呆気なく上告を棄却。なんでも裁判はものの5分で終了したという。かくて秦・中川両氏の有罪は確定――と、これがザックリとしたことの経緯ということになる。で、ここで注目して欲しいのは、この裁判が秦・中川両氏の有罪で終了したのが1980年11月28日であること。山下諭一が『あばずれ』の元となった「燃えすぎる女たち」を『週刊漫画サンデー』に連載したのは翌年の1981年(連載開始が何月かは現時点では確認できていないものの、3月には既に連載はされていた)。当然のことながら山下諭一は「フォークリポート裁判」の結果を知っていたはず。知っていて、書いたのだ、「ラヴ・ジュース」ほとばしるあれやこれやの台詞を――「ああ。それに、ひだの恰好もいいな。おれの舌に、すなおに反応するところもいいよ。クリットの小さな頭が、豆粒みたいにとび出しているところも可愛いしね。それと、トミー、このおねえちゃんのラヴ・ジュースの味は、ちょっとしたもんだぜ。もっとも、この味の微妙な違いがわかる男は、そんなに多くはないはずだけどね」。

これは、どーよ、世のおとーさんたちよ(こんな記事に興味を示すのは「おとーさん」たちには違いないでしょう)。ハッキリ言って、山下諭一は勝負をかけてますぜ。そうとでも考えなきゃ、一編の小説をこんなに「ラヴ・ジュース」まみれにしたりはしませんぜ。そして、『あばずれ』という小説をそんな小説であると見なした時、初めて見えてくるとは言えないか、フランス書院が本作を四六判のハードカバーで刊行した理由が。そう、フランス書院としても勝負をかけたのだよ。四六判のハードカバーとは、そのための〝勝負服〟だったのだと……。

フランス書院が警視庁に勝負を挑むような〝過激な〟出版社だったことを裏付ける若干の補足情報。まず、フランス書院は1980年にイェンス・ビョルネボ著『裸身』を「フランス書院ノベルズ」の1冊として刊行しているのだけれど、実はこの本、1971年にフランス書院の親会社である三笠書房から刊行された『リリアン』の新訳版で、その『リリアン』は「ふたりのラブ・ジュース」と同様、「わいせつ文書」として摘発されている。摘発されたのは1971年なので、時期も同じということになる。この件は「ふたりのラブ・ジュース」の件ほど有名ではないものの、宮田昇が『図書館に通う:当世「公立無料貸本屋」事情』(みすず書房)に書いており、裁判では出版社社長と翻訳の田中融二に有罪判決が下っている(出版社社長は「執行猶予付きのわずかな懲役刑」、田中は「十数万円の罰金」という)。そんな曰く付きの小説を新たに立ち上げた「フランス書院ノベルズ」の1冊として堂々と出してきたということになる。また本文でも言及したウィルヘルム・マイテル著『バルカン戦争』も戦前から発禁と地下出版を繰り返してきた曰く付きの本で、ここはウィキペディアが記すところを引くならば――「バルカン・クリーゲの日本出版をはじめて計画したのは「軟派出版の帝王」と呼ばれた梅原北明であり、1928年5月に文藝市場社という出版社から「戦争勃発!」という和名で発行を目指しチラシが発行されたものの、警察にすべて押収され出版することはできなかった。(略)戦後、警察の統制がゆるくなると、戦前に流出していた原版や発禁本を種本としてふたたび同書の地下出版がはじまった。しかし、当時はまだポルノに関しては規制が厳しく、摘発を受けることがほとんどだった。1951年には3社から出版され、2社は発禁に、1社はなんとか当局の目をかいくぐったものの、1960年にまったく同一の訳本を出した時は発禁となった。さらに1964年にも別の版元から出された同書が発禁となっている」。そんな「発禁本」を堂々と公刊した。実に不敵。こうなると、フランス書院とは「日本のオリンピア・プレス」だったのでは? とさえ言いたくなる。あ、だからフランス書院なの? と、そんなこともつぶやきつつ……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜