どうしたってオレはこうなるしかなかったようだ。

〜シナリオライター崩れのシナリオライター論〜

どうやら映画を見まくっていることは何の効果もないようだ。ココロの空洞を埋めるどころか、じんわりと鬱が広がってきている。睡眠も取れなくなってきた。明け方、まだ暗いうちに目が覚めて、それきり眠れない。で、朝の5時頃からU-NEXTで杉本美樹主演の女番長シリーズとか見てるんだから、半分、廃人みたいなもんですよ。お袋は、泣いているかな、自分の死後に息子がこんなふうになってしまって……。まあ、そんな感じではあるんだけれど、それでもこうして生きて、メシだってちゃんと喰っているわけで(ちなみに、玉川信明というライターがいた。一般的には辻潤の伝記作家として知られていると思うけれど、そのプロフィールはもう少し複雑で……。そんな彼は、母親の死後、食を断って衰弱死した。そういう身の処し方もある、ということはアタマの片隅にインプットされている……)、そうしていられるのもやっぱり映画のお陰とは言えるのかな。でね、こうして映画について続けざまに書くことになったからには、こういうことも書いておこうかなと思って。それはね、シナリオライターというのはつくづく因果な商売だなあ、ということ。何を隠そう、ワタシは、かつてシナリオを書いていたことがあって。このサイトの自己紹介(About Me)には全然そんなこと書いていないんだけれど、シナリオ作家協会主催の新人コンクールにも作品を送っていて、最終選考に残ったこともある。まあ、今から40年以上も前の話だけどね。でも、その審査結果が掲載された『シナリオ』1979年6月号は今でも取ってある。取っておいてどうなるものでもないのだけれど、捨ててどうなるものでもないのでね。ちなみに、入選したのは田中晶子さんで、当時、19歳。史上最年少での受賞だった。ただ、ワタシもこの時は20歳で、ワタシが入選していたら、ワタシが史上最年少での……。やめておこう、トシヨリの繰り言になりかねない。ともあれ、ワタシにはそういうカコがあるわけだけれど、仮にだ、ワタシがこの第29回新人映画コンクールの結果をカテにさらなる精進を重ね、数年後には晴れて入選していたとする。で、デビューと相成ったとしよう。しかし、その後、ワタシがシナリオライターとしてプロの世界でやっていけたかとなると、まずはムリだったでしょう。というのも、シナリオライターが自分が書きたいものを書いていられるのはそれこそ新人コンクールの応募作品くらいなもので、一度、プロとなるや、彼/彼女に求められる仕事の大半は監督やプロデューサーや主演俳優の言い分を聞いてホンを直すこと、なんですよ。これはね、さまざまなケースを挙げて説明することができる。たとえば――

『シナリオ』1979年6月号に掲載されている『その後の仁義なき戦い』。名義は「神波史男・松田寛夫」で、『シナリオ』でも本編のクレジットでも記載はこの順番(神波史男が先で松田寛夫が後)。しかし、神波の死後、追悼出版された『ぼうふら脚本家神波史男の光芒:この悔しさに生きてゆくべし』(『映画芸術』2012年12月増刊号)には「神波史男全映画 自作を語る」として神波が脚本を担当した全作品についての相当に詳しいコメントが紹介されており、それを読むと第1稿を書いたのは松田寛夫だったことがわかる――「松田と2人でかなり細かいハコを作ったんですが、ダラダラしちゃってどうにも決まらない。締め切りが迫ってくるので、僕はもう書き出すしかないと言ったんだけど、松田は粘るんですね。納得しないで黙っちゃうわけ。そして長い沈黙の果てに、突然「ちょっと待て、黙っててくれ!」と言って、ダーッと書き出したんです。横書きで。狂ったように書いてひと区切りしたところで読んだら、要するに切り口を見つけたんだね」。で、こうして松田寛夫が「勢いに任せて書いたもの」を神波史男がシナリオの形に整えて、これで第1稿ができ上がった。ところが、そっからいろいろあって。実は、一旦、この映画は会社の都合で製作中止になる。その後、復活するんだけれど、その時、松田は別の仕事をしていた。で、神波が1人でホンを直すことになる。まあ、いろいろあるわけですよ、いざ映画にするとなったらね。それこそ、監督やプロデューサーや主演俳優があーしてくれこーしてくれと。そのための直しを神波が1人でやって、そうしてでき上がった第2稿(神波は最終稿と呼んでいる)が『シナリオ』1979年6月号に掲載されたもの。ところが、そのことを松田は聞いていなかった。で、なんだと。彼には第1稿に相当の思い入れがあったようで、自分が別の仕事で手が回らなかったとはいえ、その思い入れのある第1稿を直された上に勝手に(一応、編集部からは連絡があったそうです。つーか、その連絡で掲載されることを初めて知った。だから彼の主観では「勝手に」)『シナリオ』に掲載されてしまったわけだから。このことで松田寛夫とは「しばらく気まずい断絶状態が続いた」――と神波史男によれば。一方で神波本人としても不本意だったんじゃないかなあ。第1稿はほぼ松田寛夫が書いたようなもので(神波によれば、彼の役割は「もう完全に補佐役で」)、彼がやったのはその第1稿をさまざまな事情を「考慮」(と、これは神波自身が「神波史男全映画 自作を語る」で使っている言葉)して直しただけ。それで『シナリオ』には「神波史男・松田寛夫」と自分の名前が先に書かれているんだから。ただ、ここで少しばかり皮肉な見方をするならば、監督やプロデューサーや主演俳優の言い分を聞いてホンを直すことが「シナリオライターの仕事」だとするならば、それを率先してやったのは彼なのだから、彼の名前が先に来るのは(映画界では)当たり前?

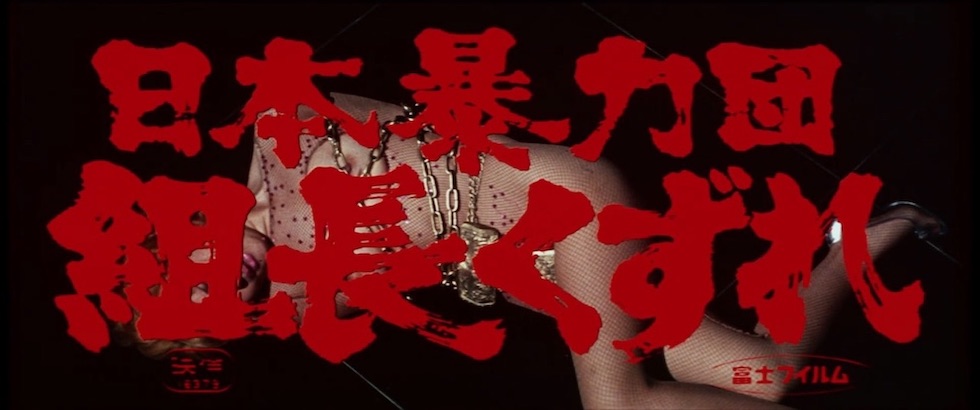

一方、こういうケースもある。これも神波史男が関ったもので、このケースの場合、どうも神波は主演俳優の意向に振り回されて相当に無茶な仕事をさせられたようなケハイがある。その映画とは『日本暴力団 組長くずれ』で、これがなんと生島治郎の原作と来たもんだ。で、この事実についてはワタシもかねてから承知はしていたんだけれど、生島治郎の何という小説の映画化なのかがわからなかった。一般社団法人日本映画製作者連盟のデータベースでも「原作:生島治郎」とあるだけで具体的な作品名については記されていない。またキネマ旬報社が運営するKINENOTEでも同様。じゃあ、当の神波は「神波史男全映画 自作を語る」でこの映画についてどう語っているかというと――「『日本暴力団 組長くずれ』は、タイトル通り崩れちゃってますねえ。シナリオが崩れてる。タイトル上は監督の高桑信さんと一緒の名前になってますけど、ほとんど僕が書いたと思います。高桑信はインテリ臭を隠さない人で、批判しても逆に理屈をこね出すようなところがあったので、その影響がシナリオ作りにも現れたんじゃないかと思います」。語っているのはこれだけで、原作のことには触れられていない。なんかね、ヘン。この映画、本当に生島治郎の小説が原作なの? と、そんな疑問さえ湧いてくるような状況ではあるんだけれど……生島治郎の小説が原作であることは間違いない。実は、見たんだよ、U-NEXTで。なんと、こんなもん(てのも失礼だけど)まで「見放題」のパッケージには含まれてんだよね。もうね、日本映画専門チャンネルとか、必要ありませんよ。U-NEXTに入れば十分(なお、本サイトは一切、アフィリエイトとかはやっておりません。念の為)。

でね、本編のクレジットでも「原作:生島治郎」とされているだけで、作品名の明示はないんだけれど、映画の内容から特定できた。それは『男たちのブルース』。今はもうない男性向けのオピニオン誌『勝利』(勝利出版)1970年3〜4月号に分載された中編小説を大幅に加筆の上、同年10月、ポケット文春から刊行された。またこれに合わせてテレビドラマ化もされており、こちらで脚本を担当したのは倉本聰。このドラマ化の経緯については当の生島が自伝的小説『星になれるか』でかなり詳しく振り返っておりますが、本稿のテーマとは無関係なので割愛。ともあれ、『日本暴力団 組長くずれ』の原作は『男たちのブルース』で間違いない。ただし、『日本暴力団 組長くずれ』の公開は1970年6月20日なので、原作としたのはポケット文春版ではなく『勝利』に掲載された中編小説の方だろうね。にしたって、雑誌掲載から映画公開までは間がないので相当にキツイ仕事であったろうことは想像がつくのだけれど……それに加えてこの仕事がシナリオライターにとってはさぞやキツイ仕事であったろうと思わせる事情がある。というのも、映画の人物設定やストーリー展開が原作の原形を留めないまでに改変されているのだ。おそらくクレジットに作品名の明示がないのはそれが理由ではないかと思うのだけれど……まず、主人公の名前が違う。原作では泉一(いずみ・はじめ)だが、映画では寺島徹。また敵役となる人物がいて、こちらは原作では池永渡だが映画では渋沢吾朗。また小説でも映画でも主人公は元海軍航空隊の分隊士だったということになっているのだけれど、当時の部下で現在は横浜を地盤とする暴力団の幹部をしている男がいて、原作では平田信夫だが映画では広野信夫。だからね、もう全く違うわけですよ。まあ、物語の最初の方で呆気なく殺されてしまう元プロレスラーのクラブ経営者というのがいて、その名前はどちらも南。多分、原作と映画で名前が同じというのはこれくらいでしょう。それほど違っている。そもそもね、『男たちのブルース』の主人公・泉はやくざではないんですよ。元海軍航空隊の分隊士で現在は横浜のクラブのオーナー。やくざとは縁もゆかりもない。一方、『日本暴力団 組長くずれ』の主人公・寺島も元海軍航空隊の分隊士で現在は横浜のクラブのオーナーというのは一緒なんだけれど、その間の経歴があって、それが元暴力団の組長。その組長が服役を機にやくざ稼業からキッパリ足を洗って今は横浜でクラブを経営しているという設定。だから「組長くずれ」なんだけれど……それにしても、オマエ、ここまで原作が改変されていてしかもクレジットにも明示がないってのによく原作が『男たちのブルース』だとわかったな? と、そんな読者の声が聞こえてきそうなので、ご説明すると、実はタイトルバックにつづいてそれを裏づけるシーンがあるんだよ――場所はクラブの社長室。寺島が1人、横浜の夜景を眺めていると、ホールで演奏されている音楽が耳に入る。その瞬間、寺島の表情が厳しくなる。そして、即座に部屋を出てホールへ続く階段を降り、マネージャーに歩み寄ってこう注意する――「なんでこの曲をやらせるんだ。これだけは絶対にやっちゃいかんと言ってあるじゃないか」。この瞬間、ビビッと来た。実は『男たちのブルース』にもこれとほぼ同様のシーンがあるのだ。その時、演奏されているのは「巡航節」という軍歌なのだけれど、泉はマネージャーを社長室に呼び寄せるとこう注意する――「ここでは軍歌のたぐいは禁じてあるはずだ。そうではなかったかね?」。ね、シチュエーション的には同じですよね。ただ、これで『日本暴力団 組長くずれ』の原作が『男たちのブルース』だとわかるオレってナニモノ? ちょっと尋常じゃないんですけど……。ともあれ、こんな感じで『日本暴力団 組長くずれ』の原作が『男たちのブルース』だとわかったわけだけれど、大事なのはこっからで。この時、ホールで演奏されていたのは、『男たちのブルース』だと「巡航節」なのだけれど、『日本暴力団 組長くずれ』では違うのだ。それは「ダニー・ボーイ」なんだよ。元々はアイルランド民謡で、旋律だけで歌詞はなかったそうなんだけれど、イングランドの弁護士、フレデリック・ウェザリーが歌詞を付けて、それが「ダニー・ボーイ」として世界に広まった(ウィキペディア情報)。日本でもさまざまな歌手によって歌われていますが、この映画が作られた1970年当時ならばやはりジェリー藤尾だろうね。ということで、「ダニー・ボーイ」も収められた『ジェリー藤尾愛唱集』のジャケットを貼っておきますが――

さて、問題だ。寺島徹はなぜマネージャーに「なんでこの曲をやらせるんだ。これだけは絶対にやっちゃいかんと言ってあるじゃないか」とダメ出しをするのか? これが「巡航節」ならば「ここでは軍歌のたぐいは禁じてあるはずだ。そうではなかったかね?」という泉の言葉で誰もが納得するだろうと思うのだけれど、「ダニー・ボーイ」はアイルランド民謡だから。しかも、その歌詞はといえば、戦地に赴く子を思う母の思いを歌ったもので、それを「これだけは絶対にやっちゃいかん」? ぜひその理由を知りたいものだけれど……その理由は映画では説明されない。3度ばかり見直したんだけれど、それが説明されているようなシーンは見当たらない。ただ、「ダニー・ボーイ」は客のたっての希望で演奏した、ということになっていて、その客というのは池部良演じる渋沢なんだよ。鶴田浩二演じる寺島とは敵同士ということになるわけだけれど、元々は兄弟分だった。寺島が刑期を終えて豊玉刑務所から出てくる時もわざわざ出迎えに行っている。で、この際、寺島はやくざから足を洗う決意であることを渋沢に打ち明けるわけだけれど――そんな肝胆相照らす仲だったかつての兄弟分が十数年ぶりに訪ねてきて「ダニー・ボーイ」をリクエストした――となれば、2人の関係性の中にこの曲にまつわる何らかの因縁があったのだろう、と考えるのが自然。でもね、もしかしたらないのかも知れない、そんな因縁なんて。単にこの場面で取り沙汰されるのが「巡航節」という軍歌じゃいやだ――と、鶴田浩二が言ったので、そうしただけで。だってさ、鶴田浩二って『あゝ軍歌』なんてアルバムも出していたほどで軍歌は十八番だった。そんな鶴田浩二が「ここでは軍歌のたぐいは禁じてあるはずだ。そうではなかったかね?」とは言えんでしょう。さらに言えばだ、『男たちのブルース』の主人公・泉一というのは元海軍航空隊の分隊士でなおかつ特攻隊の生き残りという人物なんだけれど(多分、東映が鶴田浩二主演でこの小説を映画化しようと思ったのはこの主人公の人物設定が理由。「特攻隊くずれ」は当時の鶴田浩二の社会的ペルソナでもあった)、軍とか軍人というものに対して非常にネガティブな感情を抱いていて、かつての部下で寺島を「分隊士」と呼ぶ平田にこう言い放ったりする――「戦争に関するどんな大義名分もおれは信用しない。ヤクザの喧嘩の理由もね。軍人もヤクザも人間の屑だよ」。映画では、寺島がこんなことを言うなんて場面はない、つーか、言うわけがないよね、鶴田浩二が――てゆーか、あの吉岡司令補が、かな? ワタシの世代だと――「軍人は人間の屑」だなんて。だからね、相当、注文が付いたはずなんだよ、このホンのここはダメだとか、この台詞は言えないとか。そんな注文をひとつひとつ聞いていくうちにストーリーは原形を留めないまでに改変された――というのがワタシの見立て。で、それをやったのが「『日本暴力団 組長くずれ』は、タイトル通り崩れちゃってますねえ。シナリオが崩れてる。タイトル上は監督の高桑信さんと一緒の名前になってますけど、ほとんど僕が書いたと思います」と振り返る神波史男その人である、と。

で、それが「シナリオライターの仕事」だとするならば、ワタシにはとても務まらなかっただろう。実はね、時々、思うんだよ、もしあの時、もっと真剣に精進してシナリオに取り組んでいれば、その後の人生は違っていたのでは? と。でも、結果から言えば、同じだったと思う。オレには、ムリ、監督やプロデューサーや主演俳優の言い分を聞いて他人のホンはもとより自分のホンまで直すなんて仕事。だからね、どうしたってオレはこうなるしかなかったようだ――と、まだこの家のどこかに留まっていると信じている母の御魂に向かって……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜