ペーパーバックの倉庫から⑨

2014.06.04

慰問袋に○○○○! かつて銃後では「慰問袋」というものを作って手紙や日用品を入れ戦地の兵隊さんに送ることが奨励され、それを管轄するための「恤兵部」(「じゅっぺいぶ」と読む。「恤」は音だと「ジュツ」、訓だと「うれえる」「あわれむ」。その「うれえる」「あわれむ」対象が兵になって「恤兵」。それにしても「忄」に「血」とは何と禍々しい。もっとも漢和辞典を繙くとこれは形声文字というやつで、旁の「血」には意味はないんだそうな。しかし、本来、漢字ってのは表意文字なんだから、「忄」に「血」なんていうすさまじい組み合わせでそこからニュアンスが派生しない道理がない。ここは軍部が国民に「血を流せ」と言ってるんだと受け止めたい、前線は「体」から、銃後は「心」から)なる部署まで作られていた――というようなことはワタシも何となく知ってはいて、当時は慰問袋用と銘打った様々な商品があったことも雑学としては知ってはいる。

だから慰問袋に○○○○! そんなキャッチコピーがあったとしても驚くには当たらないのかも知れないけれど――でも、その○○○○にこんな四文字が入るとなると話は別。少なくともワタシは相当オドロイタ。そのオドロキの発見をペーパーバック屋のブログ仕様で――。

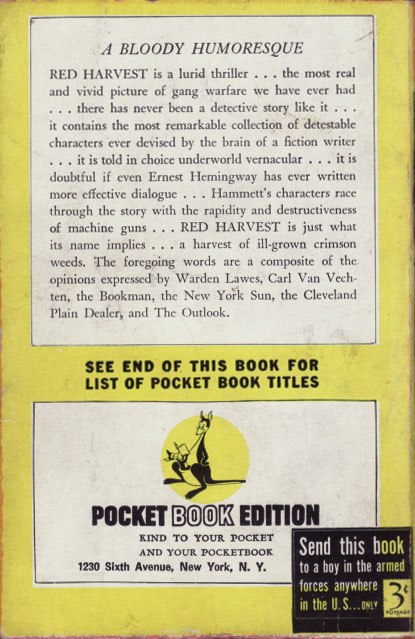

で、→に並べた2枚のイメージということになる。1枚は岩波文庫、もう1枚はポケットブックスの裏表紙で、いずれも戦前に発行されたものなのだけど、岩波文庫の帯には――そう、慰問袋に岩波文庫! と、これはどう見たって「梅に鶯、松に鶴、朝吉・清次の名コンビ」というのたァほど遠い。何しろ岩波文庫を読んでいるだけで「アカ」と決めつけられたような時代だったんだから。そもそも慰問袋に岩波文庫を入れたところで恤兵部に没収されて本人の手には届かなかっただろうと思うのだけど、実はそうでもなかったらしい。昭和37年に刊行された山崎安雄著『世紀の大事業 岩波文庫物語』という本によると、「支那事変に際し、恤兵部から志賀直哉『小僧の神様』以下八点、翻訳物はバルザック『知られざる傑作』以下十二点、計二十点を各五千冊ずつ合計十万冊の注文があった」。さらには「太平洋戦争に際しても、岩波文庫は恤兵部へ納品されたようだ」。つまり岩波文庫は恤兵部ご用達だったということになるんだけど、意外を通り越して恤兵部の真意が読めん。一応、同書の説明を引けば「岩波文庫なんかつぶしてしまえというファッショ勢力の圧力に対して、現地の兵隊からのぜひ送ってくれという声が、ここまで当局を動かしたのが痛快だった。いくら軍で岩波文庫はいけないといっても、出征兵士の求めるものを防ぎ切れなかったのだ」としているのだけど……。

ここでもう1枚のイメージの方に話を移す。よーく見ていただければわかるんだけど(クリックするともっとよくわかる)、右下に小さく黒地に白抜きでこう書いてある――

Send this book to a boy in the armed forces anywhere in the U.S...ONLY 3¢ POSTAGE

ま、思いっきり超訳すれば「慰問袋にポケットブックス!」てことになるかな。実はこれ、第二次世界大戦中に米軍慰問協会と米国図書館協会、それに赤十字社が中心になって推し進めたThe National Victory Book Campaignの一環で、家庭で不要になった本を前線の兵士たちに送るべく全米規模で展開された運動にポケットブックス社が応じたもの。実際、戦場で読むとなるとサイズがハンディな上に読み捨てOKのペーパーバックは持ってこい。そうしたこともあって第二次世界大戦中、一般家庭から寄付されたペーパーバックの総数は500万部にも達した上に民間の出版社が納入したペーパーバックも300万部。そんなこんなでアメリカのペーパーバック出版社は空前の“軍需景気”に湧いた――と、こうした事実についてはワタシもかねてから知ってはいて、さらに言えばワタシはかねがね日米の「彼我の差」ってやつを戦場でペーパーバックが読めたアメリカの兵隊さんと戦意高揚一本槍の愛国美談集(『恤兵美談集』と題するもので尾崎俊介著『紙表紙の誘惑』から引けば「今日読む限り背筋が薄ら寒くなるような銃後の美談が満載されている」)を押し付けられていた日本の兵隊さん――そんなふうにパラフレーズしていたくらいなのだけど、いやいやどうして、日本の兵隊さんだって岩波文庫は読めたわけだ。ただ、じゃあ岩波文庫を読めたから幸せだったかというと話はまた別で……。ここで↑の岩波文庫の正体を明かすと――田山花袋作『蒲団・一兵卒』。軽ーくエロの入った「蒲団」も戦地の兵隊さんにはかえって体に毒ではなかったかという気もするのだけど、それよりも「一兵卒」の方ですよ。作者自身の従軍経験に基づくとされるこの軍隊小説で主人公の一兵卒はひたすら歩く。歩いて歩いて歩いて最後には脚気衝心で死んでしまう。何とも救いがない。『岩波文庫物語』によればこの小説は内務省の検閲に引っかかって昭和13年に「一部削除」の命令を受け、この13刷はその削除処分が施された版。しかし主人公の軍隊生活に対する呪詛が少しばかり薄められたくらいでこの小説全体を覆うペシミスティックな雰囲気が変わるものでもない。一体こんな小説を前線の兵隊さんに読ませようとした岩波書店のコンタンは何だったんだ? と言いたくもなるのだけど――

さて、一方のポケットブックスの方はと言えば、これがかのRed Harvestと来たモンだ。言うまでもなくダシール・ハメットが打ち立てたハードボイルドの金字塔。いやはや、アメリカの兵隊さんはスゴイものを読んでいたものだ――と、せっかくの「オドロキの発見」ではあったのだけど、どうしたって感じずにはおられんのだよなあ、田山花袋を読んでいた日本の兵隊さんとダシール・ハメットを読んでいたアメリカの兵隊さん、その「彼我の差」ってやつを……。

2014.06.06

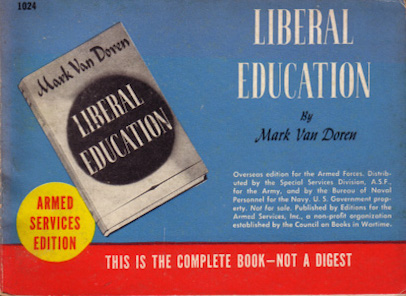

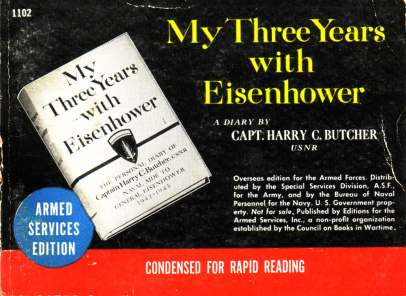

兵隊さんと本――ということになれば、やはりこれをスルーするわけにはいかない。その名も「兵隊文庫」。本国での呼び名であるArmed Services Editionの日本語訳としては「軍隊文庫」の方がいいのかとも思うのだけど、実人生の中でこのペーパーバック叢書と接点を持った先輩諸氏の中では「兵隊文庫」という呼び名が使われることが多いようなので本エントリでもそれに従うこととして、さてその「兵隊文庫」なんだけど――

前エントリでも記したように第二次世界大戦中、The National Victory Book Campaignによって一般家庭から寄付されたペーパーバックが500万部、民間の出版社が納入したペーパーバックが300万部、併せて800万部の“恤兵”の山。ところがそれでも大量動員された兵士の本に対するニーズを満たすことはできなかった。しかし、800万部ですよ。それでも足りないとは、じゃあ一体どれだけあれば……(後述)。

ともあれ、そこで計画されたのが兵隊さん専用のペーパーバックを独自に編集・出版して前線に供給するという“作戦”。そもそものアイディアは軍の図書館部(Army Library Service)の部長だったレイ・L・トラウトマン(Ray L. Trautman)とグラフィックアート担当の特別職(なんてものがあったらしい。確かにポスター制作とか、グラフィックアート担当職が求められる分野はあったと思われる)だったH・スターレイ・トンプソン(H. Stahley Thompson)の発案という。1943年1月、2人はアイディアを具体化して戦時図書委員会(The Council on Books in Wartime)のボードメンバーだったマルカム・ジョンソン(Malcolm Johnson)に提案。

その戦時図書委員会は出版社、図書館、書籍販売業者などの代表で構成される民間団体で代表はW. W. Norton & Co.のウィリアム・ワーダー・ノートン(William Warder Norton)。元々「思想間の戦争において本は武器である(Books are weapons in the war of ideas)」というスローガンを掲げていた同委員会では即座に提案を採用、1943年5月に軍民共同のプロジェクトとして発足することになったのがEditions for the Armed Services, Inc.という非営利団体――と、以上は概ね尾崎俊介著『紙表紙の誘惑』の記述に沿いつつHistoryNet.comの記事を参考に補足。ただ「兵隊文庫」の発行母体についてはいずれもArmed Services Editions, Inc.としているのだけど、手元の現物を見る限りEditions for the Armed Services, Inc.が正しい(はず)。

こうして刊行が始まった「兵隊文庫」は1943年から1947年までの4年間にタイトル数で言えば1,322タイトル、発行部数で言えば123,000,000部――と、発行部数の方は何かの間違いではと思うくらいなんだけど、『紙表紙の誘惑』でもHistoryNet.comでもそう書いているんだから疑う理由はない。なるほど、1億部かあ。これじゃあ恤兵部が岩波書店に発注した10万部なんて物の数ではないなあ……。

ともあれ、かくて1億部というオーダーで地に満ち満ちることとなった「兵隊文庫」は、しかし、アメリカ国内に大量に環流して市場の撹乱要因となることがないよう本国へ持ち帰ることが禁止されていた。従って兵隊さんは復員の際は現地に本を置いて行くことになるのだけれど、これが古書市場にどっと流入して戦後の一時期、日本の古書店や露店には大量の「兵隊文庫」があふれていた――みたいな話は色んな人が書いている。例えば双葉十三郎は『ぼくの特急二十世紀』で――「戦後しばらくは銀座の表通りにその兵隊文庫を売る露店が出ました。車道と歩道の境目に夜店のようにずらりと並ぶんです。進駐軍の基地あたりから仕入れてくるらしく、ゴミ箱から拾ってきたようなひどく汚れたものも混じっていたけど、結構面白い探偵小説なんかもあって、漁るのが楽しかったですよ」。言うなれば日本におけるペーパーバックの古書市場のこれがはじまり。「リメンバー・パールハーバー」を呼号するアメリカの兵隊さんのために作られた本がめぐりめぐって敗戦に打ちひしがれた日本人の心の飢えを満たす滋養の役目を果たした――とするならば、「兵隊文庫」の効能たるや玄にして妙……。

2014.06.15

何だ、ネットでも公開されているのか。だったらそっちを見てもらえば好都合なんだけど――林忠彦の『カストリ時代 レンズが見た昭和20年代・東京』(朝日文庫)という本に「歩道にへばりついた露店(銀座・昭和21年)」とキャプションを付された写真がある。双葉十三郎が言う通り「車道と歩道の境目に夜店のようにずらりと」。昔、この本を買って読んだ時には思いもしなかったんだけど、この中に兵隊文庫を売る店があったってことなんだねえ。よく見るとまだ戦後間もないってのに思いのほか道行く人が小奇麗なのはさすがは「銀座」ってことなんでしょう。きっと双葉十三郎は試写会の行き帰りなどにこの露店を冷やかして回ったんだろうな。

ただ、そんな銀座の露店なんだけど、「銀座公式ウェブサイト」によれば「不正が行われたり不衛生であるという理由」から、昭和26年、GHQの命令によって廃止。これによって兵隊文庫を売る露店は東京から姿を消した――かというと、実はそうではない。兵隊文庫はさておき少なくともペーパーバックを商う露店ならばなおも10年以上にも渡って東京の一隅で営業をつづけていた。これについては片岡義男が書いているんだけど、1961年、早稲田の学生だった片岡義男はとある人物から「神保町には洋書を専門に扱う露店が二軒あり、きみの好きなペイパーバックを売っている、最後の露店になるだろうからいまのうちに見ておきなさい」と勧められ、都電の十五番系統に乗って神保町に向かうと――

関口町から十五番に乗ると、東五軒町、大曲などを抜け、飯田橋で当時の国電の下をくぐって靖国通りへと向かい、そこで左折してそのままいけば、その都電は神保町を通った。駿河台下の靖国通りの北側、人生劇場というパチンコ店の裏の路地に、その路地をはさんで斜めに向き合って、確かに二軒の露店が店を出していた。

どちらの店もきわめて簡素な作りで、商品はアメリカのペイパーバックと雑誌だった。木箱をいくつか接してならべ、その上にはペーパーバックが何列にも積み上げてあった。雑誌は棚に斜めに立てかけられ、店の前で立ちどまった人は、それらの雑誌の表紙と向きあうことになった。(略)ペイパーバックそして雑誌は、米軍基地あるいはその関連施設から廃棄されたものだった。(『図書』2008年9月号「神保町に最後の露店が二軒あった頃」)

また別のところではこの2軒の露店について「生ゴミと一緒に捨てられた雑誌やペイパーバックを拾ってきて並べてる店と、仕入れの経路がちょっと違う、もうちょっと品物の状態の良い店」(『ミステリマガジン』2008年10月号「そこにあったアメリカ」)と形容しているのだけど、何となく最初の「生ゴミと一緒に捨てられた雑誌やペイパーバックを拾ってきて並べてる店」が元々銀座通りで商売をしていた露店でGHQに銀座を追われ神保町にショバ(場所)を移して営業をつづけている“老舗”、そこへ「仕入れの経路がちょっと違う、もうちょっと品物の状態の良い店」が“新規参入”してきた、両者の間には狭い路地をはさんで火花がバチバチ――そんなストーリーを想像してみたり。ま、あれかな、「未開社会」においてもそこに見出せる秩序・構造は「文明社会」のそれと変わるものではない――とか何とかいう?

何でも片岡義男はこの2軒の露店で卒業までに3,000冊ほどのペーパーバックを買った計算になるというから大変なものです。それだけ品揃えが豊富だったということなんだろうね。そのウラには当然、それを支える仕入れルートがあったということ。あるいはこの時代までの東京には洋書専門の露店が営業して行けるだけの“エコシステム”が存在したというか。何でも昭和21年2月時点で東京には4万5千人もの米軍人・軍属とその家族が暮していたとかで、市ヶ谷のパレス・ハイツ、赤坂見附のジェファーソン・ハイツ、代々木のワシントン・ハイツなど、彼らが暮すための「ディペンデント・ハウジング・エリア(占領軍家族住宅地区)」が東京各地にあった。中でもワシントン・ハイツは827戸の住宅に学校、教会、劇場、商店、将校クラブまで揃う東京の中の“リトル・アメリカ”。神保町の2軒の露店が仕入れ先としたのはそうしたエリアであったことは容易に想像できる。そして、そうであるがゆえにこの2軒の露店は「ディペンデント・ハウジング・エリア」の消長と運命をともにすることになる。つまり――「この二軒の露店は、僕が大学を卒業した一年後の一九六四年いっぱいは続き、前後して店をたたんだ」。1964年と言えば東京オリンピックが開催された年、そしてワシントン・ハイツが日本に返還された年でもある。1961年、東京オリンピックの選手村・競技場用地として利用することが日米間で合意されたワシントン・ハイツが、その後、最終的に日本への返還が完了したのが1964年8月。

その年の10月10日、東京の空には「世界中の青空を全部東京に持ってきたような」青空が広がることになるのだけれど、その青空の下にもう洋書専門の露店が営業して行ける場所はどこにもなかった……。

2014.06.22

へえ、東京泰文社もそうだったんだあ……と、いささかの驚きを込めて。何の話かというと、かつて神保町で営業していた2軒の洋書専門の露店、そんなケッタイなものが営業して行けたのもワシントン・ハイツをはじめとする「ディペンデント・ハウジング・エリア」があったればこそ――という前エントリの記載に関連して、実はあの東京泰文社も戦後、似たようなかたちで洋古書店としてスタートしていたと教えてくれる資料に遭遇。『東京人』2000年2月号(通巻150号)掲載の「『東京泰文社』という洋書店があった。」(東京泰文社・角田繁弥さんに対するインタビュー記事。聞き手は現『暮しの手帖』編集長・松浦弥太郎)がそれなんだけど、そもそも古本屋としては後発(戦前は早稲田で出版社を経営。それが紙の統制などがあってダメになった後、神保町の書店を居抜きで買って古本屋を始めた)で他店と同じ品揃えでは駄目だと思ったという話になって――

松浦 そんな戦後の状況のなかで、よく洋書を仕入れることができましたね。

角田 うちで扱っていた洋雑誌は特別なルートで入ってきていたものなんです。

いいきっかけがあったんですよ。戦後、米軍から出る本とか残飯とかを一手に引き受ける業者のようなものがたくさん出て来たんですが、そこに出入りしてる人がうちに、「洋書が出るんだけど、買わないか」って言ってきてくれた。当時、洋書の輸入は一切禁じられてましたから、ほかの書店では売ってない。こんなルートを使わない限り、入ってこなかったんですね。もちろんすぐ頼みました。それからですね、洋書に手を出し始めたのは。最初、手始めに洋雑誌を少し店頭に並べてたら、今度は米軍のボーイスカウトの人たちが、自分たちで不要な洋雑誌を集めてうちに売りに来てくれたの。週に一回くらいは来てくれましたね。

と、つまりはパチンコ屋「人生劇場」裏の2軒の露店も東京泰文社も(さらに遡れば銀座通りの「兵隊文庫」を売る露店も)いずれも商品の出所は米軍関連施設だったということ。違うのは露店の方は自分で米軍関連施設に出向いて仕入れて(拾って?)来たのに対して、東京泰文社の方は「米軍から出る本とか残飯とかを一手に引き受ける業者のようなもの」から買い取っていたという点。しかし、出所としては同じ。結局、日本の戦後の洋古書市場のはじまりとはそのようなものだったということになるんだけど、それではパチンコ屋「人生劇場」裏の2軒の露店がそうであったように東京泰文社も「ディペンデント・ハウジング・エリア」の消長と運命をともにすることになった――かというと、そんなことはない。そこが、まあ、米軍関連施設以外の仕入れルートを持たない露店と伝統ある東京洋古書会(何でも創立は明治40年頃だそうです)所属の古書店の違いということになるんでしょう。何しろ神保町というところは「ディペンデント・ハウジング・エリア」など影も形もなかった戦前においてさえWeird TalesやBlack Maskなどのいわゆるパルプマガジンを手に入れることができた町。これは双葉十三郎が証言しているんだから間違いない。2012年8月13日付けエントリでは西尾正の「墓場」(H. P. LovecraftのThe Statement of Randolph Carterを「翻案」したとされる作品)に関連して、当時(1930年代)、日本にWeird Talesを読んでいる数奇者なんて本当にいたんだろうか? ということをめぐって縷々愚考を繰り広げているんだけど、何のことはない、当事者による証言がありましたとさ。

さて、東京泰文社のその後について少しだけ。神保町一――ということは日本一ということでもある――の品揃えを誇る洋古書の専門店として長きに渡って洋書読みに愛されつづけ、植草甚一、片岡義男、常盤新平、荒俣宏などのエッセイにも度々登場、拙ブログの読者の中にもかつてはよく通ったもんだというムキは少なからずいると思うのだけれど、そんな東京泰文社も1996年に閉店。「家内が先に疲れ切ってしまってね。(略)僕は閉店には反対だったけど、家内が病気になっても困るし。それで考えた末、やめちゃったんです」。もうあの味のある手書きの帯は見ることができない。でも「東京泰文社」のステッカーが貼られたペーパーバックなら今も……。

2014.07.21

ちょっと6月22日付けエントリに戻りたいと思うんだけど、『東京人』のインタビューで角田さんはこんなことを言っている――「当時、洋書の輸入は一切禁じられてましたから、ほかの書店では売ってない。こんなルートを使わない限り、入ってこなかったんですね」。また別のところでも――「洋雑誌の輸入ができなかった頃は『プレイボーイ』なんて、店に出すと翌日までには完売してましたよ」。

これを読んで少し意外な印象を受けるとすれば、その当時(戦後間もなく)、日本では洋書・洋雑誌の輸入が禁止されていたという事実だと思うのだけど、というのも、当時、日本はGHQの――というよりも、有り体に言えばアメリカの支配下。“宗主国”の意向としては一刻も早く日本を民主化しアメリカに似せて国の形を作りかえるということがあっただろうと思うのだけど、ならばどうして洋書・洋雑誌の輸入を禁止? むしろ奨励すべきところだろうに――と、まあ、そういうふうに思考が働くからなんだけど、これについて少しばかり調べたところ、そもそも日本の対外取引は1945年9月22日に発令されたGHQの「指令第3号」によってすべて連合国軍最高司令官(SCAP)の統制下に置かれ、必需産業の操業と賠償支払履行に必要と判断された原材料のみがSCAPの許可の下に輸入されるという体制に。当然、書籍はその対象に含まれることはなかったため、この時点で“輸入禁止”という位置づけ。もっともアメリカ側としても日本の民主化という観点から洋書輸入の必要性は認めていたらしく、『丸善百年史』によれば日本側の陳情に対し好意的な対応を示してくれた担当官もいたらしいのだけど、しかしなかなかコトは前に進まない。実はそのウラには少しばかり意外な事実もあったらしい。昭和21年、来日したアメリカの業界関係者と丸善を初めとする日本側関係者が会談を持ったそうなのだけど――

……この時の話で、戦後における米国の出版事情もわれわれの想像とは可成り異なり、用紙の不足によって極めて窮屈で、日本にまで輸出する余裕はまだないことを知らされた。(略)他の伝えるところでは、米国は戦時中戦地の兵士に送るため彪大な数のポケット型のペーパーバックのG. I. Libraryを出版したため紙の使用量も多く、またフィリッピン、印度、中国等アジア諸国からの要求にも応じなければならないので、この時点では日本への書物を輸出するまでの余裕はなかったとのことであった。

ふーん。豊富な物量で日本を圧倒したアメリカにもこうした“お家の事情”があったんだねえ。6月6日付けエントリでも記したように、第2次世界大戦中、アメリカが前線に供給した「兵隊文庫」の総数は1億部超。そんな“大盤振る舞い”のツケがこういうかたちで回ってきたとも言えるわけだけど、考えてみると戦後の洋書の輸入が許されなかった時代、日本人の洋書への渇望を癒したのは他ならぬその「兵隊文庫」。何となく辻褄が合ってるような合ってないような……? ともあれ、こうした少しばかり意外なウラ事情もあって実質的にはアメリカの支配下にありながらそのアメリカの本が入ってこないといういささかパラドキシカルな状況は1950年までつづいて(その間、イギリスやフランスから「寄贈」という形で洋書が日本側に提供されたことはあった。『丸善百年史』参照)、ようやく民間貿易が再開されるのに合わせ再開となった洋書輸入。今、ワタシの手元には輸入が解禁されるのに合わせ喜び勇んで洋書を注文したという人物の手記が2本ばかりあるんだけど、その1本、『學鐙』第57巻12号(1960年12月発行)掲載の英文学者・篠田一士の「ペンギンの思い出」の一節を紹介するなら――

さて、これから、ぼくとペンギンとの附き合いのことを少し書かせてもらう。戰後輸入書が許されたのが、一九四九年か、五〇年頃で、丁度大學を卒業する直前であつたが、まつさきにぼくが豫約したのが、「ペンギン・ニュー・ライティング」という普通のペンギン版よりも一寸大きい型の季刊文藝誌で、編集者はいわずと知れたジョン・レーマンである。この文庫版の雜誌は一九四〇年の十一月に第一號を出し、あの世界戰爭の暗い谷間にかがやいた、ありがたい灯のように、イギリス文學の基準を支えたのである。この雜誌の外には、コナリーの有名な「ホライズン」があるだけで、四十年代のイギリス文學の實體を知る上に、洵に貴重な財産といえる。ぼくが豫約したのは、何號からかははつきり憶えていないが、あとから、手に入るバックナンバーもとつてもらつて、結局いま手元にあるのは第三十號からラストの第四十號までの十册ばかしである。終刊號は一九五〇年であるから、豫約者としてぼくが手に入れたのはほんの二、三册であつたが、とにかく現にいま行われているイギリス文學を目のあたりにみた興奮はいまでも鮮やかにぼくの腦裏にのこつている。

えーと、「いわずと知れたジョン・レーマン」とか「コナリーの有名な『ホライズン』」とか、『學鐙』の読者にとって本当にそれって「いわずと知れた」であり「有名な」なんだろうか? これでも一応、洋書屋を10年ばかりやってるんだけど、ジョン・レーマンもシリル・コナリーもこの手記を読んで初めて知ったんですけど……。ともあれ、戦後も5年目にしてようやく――いや、それ以前の洋書の輸入が杜絶状態だった時期(『丸善百年史』によれば、洋書の輸入が完全に杜絶したのは1941年頃)も勘定に入れれば丸10年ぶりに再開された洋書の輸入だ、注文の品が届いた時の感動はちょっとやそっとじゃなかったでしょう。しかも注文してから手元に届くまでの時間だってハンパない。『學鐙』第100巻4号(2003年4月発行)掲載の精神科医・中井久夫の「被占領期に洋書を取り寄せたこと」によれば「手にするまで数ヵ月から時には一年以上もかかった」。ちなみに、今、アマゾンでHachette Book Groupに属するインプリントから刊行された本を注文すると「通常2~4週間以内に発送します。」と表示される仕儀と相成っているのだけれど、厭がらせにしたってこの程度なら可愛いもん? ある意味、当時の日本の洋書読みは「通常数ヵ月~1年以内に発送します。」という扱いを受けていたようなものなんだから。でも、それでも読みたかった、ジョン・レーマンやシリル・コナリーを――と、今、ジョン・グリシャムやマイクル・コナリーを売っている古本屋が顧みて……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜