一本木関門異説

一本木関門にて諸兵隊を指揮遊ばされ

ついに同処にて討死せられ

誠にもって残念至極に存じ奉り候。

本稿は2011年にブログ記事として公開したものです。本サイトに再録するに当って、一部内容を修正しています。

いくらなんでも、あれはないよなあ。あれじゃあ、ただ死にに行ったようなもの。あの脚本を書いた人物は、土方歳三という男が、戦術も何もなく、ただ単騎突撃するだけの単細胞だったとでも言いたいのか。しかも、めざした場所は京都だって? へえ、女のところへ行くつもりだったんでつか。で、近藤は? 沖田は? 最期に土方歳三の脳裏を支配したのが、契りを交わした盟友ではなく、行きずりの京女だったなんて、カンベンして下さいよ……。

このドラマ、演技陣(特に永井大)からは役柄に対するリスペクトが十分感じられたので我慢して見ていたのだけれど、もうあの突撃シーンにはお手上げ。どうせならならもう少し土方歳三という男のことを(てゆーか、新選組ファンの心情を)理解してくれる人物に脚本を書いて欲しかったなあ。

もっとも、従来、小説等においても「土方歳三の最期」をめぐる描写は同工異曲。さすがに京都に残してきた女のところへ行こうとしたというトンデモ説を唱えている作品には出会ったことはないけれど、最後の出撃が「単騎突撃」であったという点では大差なし。例えば、作品的にはマイナーかも知れないけれど、これはこれで「土方歳三の最期」をめぐる描写のひとつの典型をなしているという意味で、広瀬仁紀の『土方歳三散華』から引くなら――

土方は、馬をとめて、ゆっくりと背後をふり向き、後続する島田以下の諸兵にいった。島田らにすれば、意外すぎるほどのことをである。

「これ以上はついてくるな。関門のなかに斬り込むなァ、俺一人でたくさんだ」

「何をいいだすのです、土方さん」

「喚くことはない、島田君。俺の指図のとおりにしてくれ」

「いやだッ! われわれは土方さんとともに死ぬつもりで来た。そんな指図に従うのは真ッ平ですぞッ」

「島田ッ、貴様は……」

凄まじすぎる大喝をしながら、土方は腰間の和泉守兼定をぎらりと引き抜いて肩にかざした。

「新選組の隊法を忘れやがったのか! 俺が命に抗し、あるいは違反(おか)す者は、切腹しからざれば断首ッ……」

隊列が、足をとめた瞬間、土方は馬首を一転させて、一本木関門への疾走を開始した。

茫然と立ちすくんだままでいる島田らの耳朶に、雷鳴にも似た土方の名のりがとどろいたのはそのあとである。

視線の先で、土方の疾走を阻もうとした関門の哨兵二人が血煙をあげて、大きくのけぞって倒れるのが列伍のだれの眼にも見えた。

「新選組副長土方歳三が、征討軍本営に用があるといえば、参謀黒田了介が首を所望の斬りこみと、知らねえのなら教えてやるよ。よっく覚えておけ!!」

つぎの瞬間、銃撃が轟発し、硝煙が、馬上の土方を包んで、薄れた――。

土方歳三 行年 三十五歳

幕末の悲痛さを、一身に具現したかのように、この男は争闘し、闘死して生涯を終えた。

ね、単騎突撃。しかも、本来、この場にいるはずのない島田魁までいる。これは、まあ、司馬遼太郎の『燃えよ剣』以来のお約束とは言えるのだけど、でもこんなシーンはありえないことが既に明らかになっている。というのも、1973年になって当の島田が書き残した「島田魁日記」の存在が明らかになり、それによってこの旧暦5月11日(新暦では6月20日)の時点では、島田をはじめとする新選組本隊は函館半島から函館湾に突き出た「弁天台場」に孤立・籠城を強いられていたことが判明。五稜郭本陣からその救出に向かう途上で銃弾に斃れたというのが土方歳三の死の“真相”だった(2006年の正月時代劇『新選組!! 土方歳三最期の一日』ではまさにそういう設定になっていましたね)。かてて加えて、土方歳三のふるまいがねえ。「新選組副長土方歳三」と名乗りを上げたんじゃ、奪られてしまいますよ、大事なものが……?

ということで、この際だ、なぜか小説や映画ではきちんと(史実を踏まえつつ、新選組ファン、とりわけ土方歳三ファンの意にも沿う形で)描かれることのない「土方歳三の最期」についてプレゼンと行こう。そこには、大島寅雄、大野右仲、安富才助、立川主悦等、フツーの新選組ものではまず描かれることのない「もうひとつの新選組」の物語がある。まずは「島田魁日記」(新人物往来社刊『新選組史料集』所収。なお、以下、本稿で紹介する史料は『新選組史料集』を典拠とし、表記も同書のままとします)より――

官軍迫リテ郭下ニ来ル、我軍二百余人砲台ニ籠ル。郭側ノ民家ニ火ヲ放チ、官軍攻ムト雖堅ニシテ不動ヲ知リ敢テ是ヲ侵サルナリ。然ルニ土方歳三馬ニ跨リ彰義隊、額兵隊、見国隊、杜陵隊、伝習士官隊合シテ五百余人ヲ率テ炮台ヲ援ト欲シ、一本木街柵ニ至リ戦フ。已ニ破リ異国橋近ク殆ド数歩ニシテ官軍海岸ト沙山トヨリ狙撃ス。数人斃ル、然ルニ倦ム色無シ。已ニ敵丸腰間ヲ貫キ遂ニ戦没、亦我軍進テ攻ムル不能、退テ千代ケ岡ニ至ル。

いやー、洋書屋のブログでこの字面はないわ(笑)。一応、内容をかいつまんで説明しておくと――この日、土方歳三は500人余りの手勢を率いて(ね、決して単騎突撃ではない)五稜郭本陣の防衛線である「一本木街柵」を越え「弁天台場」へ向けて進軍、「異国橋近ク殆ド数歩」というところまで至って官軍に狙撃され、亡くなった、云々。しかし、既に述べたように、このとき、島田本人は「弁天台場」に籠城。彼が描いたような場面を実際に目にしたわけではない。引用部分につづいては「軍監大島寅雄、土方歳三没ルヲ見テ馬ニ鞭チ打チ五稜郭ニ至ル」という記述があるのだけれど、島田は箱館政府総裁・榎本武揚の降伏後、その大島寅雄からことの次第を聞いたとされる。ちなみに、大島寅雄とは、元幕臣で伝習第一大隊書記。箱館戦争当時は陸軍奉行添役として土方歳三に仕える立場にあったとされる。当然、土方最期の場面にも立ち合ったと考えられ、そうした人物から“取材”した上で記されたものと考えれば、この「島田魁日記」、信憑性は高いと思われるのだけれど、とはいえ伝聞情報には違いない。どこか隔靴掻痒の感が否めないのは事実。

そういうもどかしさを晴らしてくれるのが、この旧暦5月11日の市街戦に当事者として参加した大野右仲の「函館戦記」という手記。大野右仲とは、肥前唐津藩士で、唐津藩世子・小笠原長行に従って会津→仙台→箱館と転戦。会津滞在中に土方歳三を訪れ、その人柄に傾倒。箱館戦争当時は大島寅雄と同様、陸軍奉行添役。そんな大野右仲が記した「函館戦記」は1943年に刊行された『小笠原壱岐守長行』(市川銑造編/小笠原壱岐守長行編纂会刊)の一部として世に出たものの、ごく少部数の発行だったため、一般にその存在を知られることはなかったのだけれど、1973年に同書が再刊されるや土方歳三の最期のドラマを“肉声”入りで伝える貴重な史料としてにわかに注目を集めることに。その記すところによれば、当日、大野は陸軍奉行添役とはいえ、終始、土方歳三につき従っていたわけではなく、「弁天台場」から援軍を求めて五稜郭に向かう途中、「千代ヶ岡陣屋」という場所で土方と遭遇したという――

千代岡に至れば、陸軍奉行兼函館市中取締頭取土方歳三の額兵二小隊を率ゐてまさに函館を援けんとするに逢ふ。吾れもまた馬首を回らし、従ひて一本木の街柵に至る。

その後、海戦を繰り広げていた榎本艦隊「蟠龍」の砲弾が新政府軍の「朝陽」に命中。その模様を目撃した大野らは歓呼の声を上げたというのだけれど、そのとき――

歳三大喝して曰く、「この機失すべからず。士官隊に令して速進せん。然れども、敗兵は卒(にわ)かには用ひ難し。吾れこの柵に在りて、退く者は斬らん。子(氏)は率ゐて戦へ。」と。

これが、伝えられる土方歳三の最後の“肉声”。この後、勢いづいた土方隊の攻勢によって「官軍始め少しく退く」とあるのだけれど、ほどなく総崩れ状態に。大野は「独り奉行の必ずこれを柵に留めんと思ひしに、皆柵を過ぎて行けば、また愕き、奉行と約せしは彼の如くになるに、これを留めざるは何ぞや」と思いつつ、「千代ヶ岡陣屋」まで退却。そこで土方歳三戦死の報に接することになる。

これとほぼ同様の内容を伝えるのが、一般に「立川主悦戦争日記」の名で呼ばれているもの。これは、土方戦死の翌5月12日に五稜郭を脱出、明治5年になって東京・日野の佐藤彦五郎宅にたどり着いた新選組隊士・立川主悦(たちかわ・ちから)が携えていたとされる手記(現在、原本は所在不明。土方ゆかりの人々によって書き写された写本のみが現存)。この手記で立川主悦は土方歳三の最期について――

此時五稜郭、同日明ケ七ツ半時炮撃声ニ郭中人員城外ニ進ミ見ルニ敵海陸大進撃、直ニ兵ヲ七重浜ニ出ス、箱館ハ只土方兵ヲ引率シテ一本木ヨリ進撃ス、土方額兵隊ヲ曳テ後殿ス、故ニ異国橋マデ敵退ク、大森浜ハ敵ノ一艦津軽陣屋ヲ見掛テ打ツ、彰義隊ハ砂山ニテ戦フ、七重浜ヘ敵後ヨリ攻来ル故ニ土方是ヲ差図ス故ニ敵退ク、亦一本木ヲ襲ニ敵丸腰間ヲ貫キ遂ニ戦死シタモウ。

さて、これら史料が記すところに従うなら、土方歳三は一軍の「後殿」として「一本木関門」に仁王立ち。勢いを得た大野ら先陣は一旦は「異国橋」辺りまで官軍を押し返したものの、土方の戦死によって一気に総崩れになった――というのが、この日の戦いのあらましだったと見ることができる。おそらくこうした経緯については島田魁も大島等から聞かされていたはず。にもかかわらず「島田魁日記」では「異国橋近ク殆ド数歩ニシテ」とされているのは、これはもう彼の心情の為せる業と考えるより他ないのでは? このとき、土方は「弁天台場」に孤立する新選組の救援のために出撃。土方本人は「後殿」として「一本木関門」に止まっていたとはいえ、先陣は「異国橋近ク殆ド数歩」のところまで迫っていたのは事実。「一本木関門」と「異国橋」はおよそ2キロの距離とかで、わずか2キロではあっても、より自分たちの近くまでにじり寄っていたと受け止める方が、彼らの琴線に触れるシチュエーションには違いないだろうから。

ともあれ、元新選組副長、榎本亡命政権の陸軍奉行並兼箱館市中取締頭取・土方歳三は、明治2年5月11日(新暦6月20日)の午前10時ころ、現在の函館市若松町にあった「一本木関門」において銃弾を腹部に受け、死亡。享年35歳。つい最近、発見されたという土方歳三の辞世に曰く「鉾とりて月見るごとにおもふ哉あすはかばねの上に照かと」。

――と、これでこの小文を締め括ってもいいところなのだけれど、実は、これではまだ「土方歳三の最期」について何も書いていないに等しいンだ。そう、「土方歳三の最期」ってのはさあ……。

新選組の隊士が、土方歳三の最期としてそれぞれの手記に書き記しているところを改めて書き出せば――

「已ニ敵丸腰間ヲ貫キ遂ニ戦没」(「島田魁日記」)

「亦一本木ヲ襲ニ敵丸腰間ヲ貫キ遂ニ戦死シタモウ」(「立川主税戦争日記」)

「跨馬して柵側に在りしに、狙撃せらるる所となりて死せる」(大野右仲「函館戦記」)

いずれも、敵、すなわち官軍の銃撃によって亡くなったとする証言。まあ、当然といえば当然なのだけれど、しかし、土方歳三が銃弾を受けたとき、彼は一隊の「後殿」として「一本木関門」に布陣。そのとき、実際に白兵戦が戦われていたのは、そこから2キロは離れていたとされる「異国橋」付近。箱館戦争において新政府軍が主力銃として使用したエンフィールド銃は、それまで主力であったミニエー銃に比べ、射程距離は格段に長かったとされるのだけれど、いくら何でも2キロ先から狙撃を受けたとは考え難い。とすると、流れ弾に当たったとも考えられるのだけど、それにしても2キロ先で戦われている合戦の巻き添えを食うということがはたしてあり得るのか?

疑問はそれだけではない。これは新選組と土方歳三にまつわる最大のミステリー(ロマン)――土方歳三の埋葬場所――にも関わってくることなのだけれど、「敵丸腰間ヲ貫キ遂ニ戦没」となったその後、土方歳三の亡骸はどのように扱われたのかが全く明らかになっていないのだ。日野の佐藤家(土方歳三の姉の嫁ぎ先)に残る「佐藤彦五郎のメモ」によれば「小柴長之助使者一本杉(木)へ来り土方引き渡す」。また、その際はやはり土方の最期に立ち合ったとされる沢忠助(新選組隊士)と別当熊蔵が付き添ったともされる。ただ、そうしたいきさつについて述べている史料は他になく、信憑性には疑問も残るところではあるのだけれど、まあ、どういうかたちにせよ、土方歳三の亡骸は五稜郭本陣へ死の帰還となった――そこまではいいとしよう。

で、それからは? デファクトの亡命政権である榎本箱館政府の陸軍大臣が死の帰還となったのだから、当然、榎本総裁以下、政権のお歴々が一堂に会しての弔いの儀が執り行われ、その上で然るべき場所に埋葬――という段取りにはなるはず。新選組が籠城する「弁天台場」は官軍に包囲され孤立状態だったとはいえ、まだこの時点では戦火は五稜郭本陣にまでは及んでいない。最高幹部の戦死に弔いのセレモニーも執り行えないほど事態が逼迫していたとは思えない。にもかかわらず、そうした事実は一切、記録に残されていないのだ。ひいてはこのことが、今日に至るも土方歳三の埋葬場所が特定できないという事態の要因ともなっているのだけれど……。

では、その夜の五稜郭の模様は? その迫真の戦場ルポ「函館戦記」によって土方歳三の最期の“肉声”を今に伝えることとなった大野右仲は、新政府軍に包囲された「弁天台場」に戻ることもかなわず、5月11日の夜を五稜郭ですごすことになる。彼はその夜の五稜郭の模様をどのように記録しているのか? 彼はこう書いている――

衝鋒隊長古屋作左衛門は傷つき、春日隊長春日左衛門は死せり。吾れ夜堤上を歩きて見るに、月は欠けて天に在り、曠野渺漫たり。砲台は湾を隔てて雲煙の中に髣髴たり。独り兄事する所の奉行の死を嘆き、同胞の如く交わりたる者は皆彼に在りて、吾れのみ敵陣の遮る所と為りて至を得ず。涙を垂れて、楚の項羽の「時利あらず、騅(すい)行かず」の句を吟ず。

記されているのは、これだけ。当然、執り行われているべき、荘厳にして悲痛なる葬儀についての記載は一切ない。よしんば特段、弔いの儀のようなことは執り行われなかったのだとしても、陸軍奉行添役としては、心酔する上官の亡骸との対面というエモーショナルこの上もない場面は当然、あったはず。「独り兄事する所の奉行の死を嘆き」と記すなら、なぜその「奉行」との対面のシークエンスについては筆を省くのか。こうした事情については、「島田魁日記」や「立川主悦戦争日記」においても同様。というよりも、5月11日の夜の出来事については、一切、言及すらない。あたかも、示し合わせたかの如く――。

『新選組銘々伝』(新人物往来社)において立川主税を取り上げた新選組研究家の新堀通子は「立川主悦戦争日記」について「主述関係や脈絡の解りづらい文章である。土方歳三の戦死で衝撃を受け、平静さを欠いていたのだろうか。気になるのは、このとき、立川主税が土方歳三に付き従っていたかどうかだ。同行していれば、土方歳三が銃撃される瞬間を目撃して然るべき立場にいたはずだが、文体の癖などを差し引いても、本人が直接見聞した臨場感がまるでないのは不思議だ」として、「立川主税は現場にいなかったのではないかとも思われる」とまで記している。

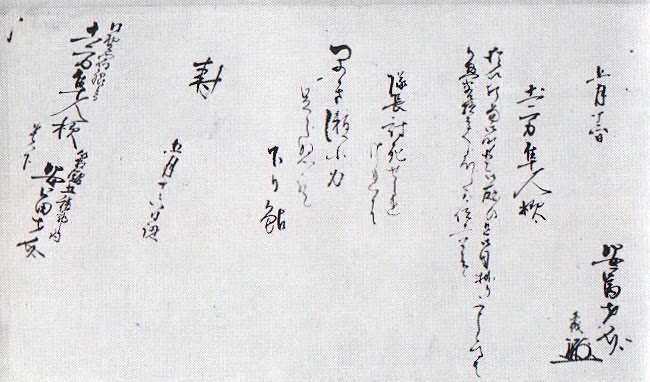

この立川主税、土方歳三戦死の翌5月12日に五稜郭を脱出、明治5年になって東京・日野の佐藤彦五郎宅にたどり着いたとは既に述べた通りだけれど、彼はこのとき、一通の書状を携えていた。それは、新選組隊士・安富才助から佐藤彦五郎(というよりも日野の土方家)へ宛てて書かれた手紙。そこには「一本木関門にて諸兵隊を指揮遊ばされ、ついに同処にて討死せられ、誠にもって残念至極に存じ奉り候」――と土方の死のいきさつについて述べた上で、さらに「ついては立川主悦義、終始付き添いおり候間、城内を秘かに出して、その御宅へ右条々委細御物語致し候致したき存念に御座候」と記されている。

ここからわかるのは2点。ひとつは、立川主税は、間違いなく、土方の最期に立ち合っているということ。だからこそ彼は日野に差し向けられたのだから。そして、もうひとつ、立川主税を日野へ差し向けたのが安富才助であったこと。この安富才助、『新選組大人名事典』(新人物往来社)によれば――「元治元年十月、近藤勇の江戸での隊士募集に応じて上洛し、入隊する。この時二十六歳で、大坪流馬術を習得していた、異色隊士だった」。京都時代は勘定方を務めていたとされる一方、「島田魁日記」には北海道上陸直後の記述として「新選組 隊長並安富才輔」との文言もあって、その時点で新選組を統率する立場にあった可能性もあると同書では指摘。実際、陸軍奉行戦死という混乱の中で間髪を入れずゆかりの隊士を日野に差し向けるという意思決定を行っていることから見れば、新選組隊士の間で指導的立場にあったのは間違いないと思われる。

実は、この5月12日の段階で安富才助が五稜郭を脱出させたのは立川主税の他にもうひとりいる。それが、沢忠助。この沢の方は、立川主税よりひと足早く明治3年に日野に到着。すでに紹介した佐藤家に伝わる「佐藤彦五郎のメモ」とは、このとき、沢忠助が語った内容を書き留めたもの。そこに記されていることはと言えば――

五月十一日朝四ツ時

一本木鶴岡町

土方討死

付添

沢 忠助

安富才助

別当熊蔵

これによれば、安富才助もまた土方歳三の最期に立ち合っていたことになる。そうすると、立川主税に託した書状で述べられていた「一本木関門にて諸兵隊を指揮遊ばされ、ついに同処にて討死せられ」云々とは、伝聞などではなく、安富才助が実際に見聞した事実ということになる。はて、その割には、何とも記述がそっけない。釣洋一氏(新選組研究の第一人者で「島田魁日記」の発見者)などは『新選組史料集』で「島田魁日記」を解説する中でこの安富の書状と「立川主悦戦争日記」についてそれぞれ「通り一遍の文」「首を傾げたくなる内容で信が置けない」と切り捨てているくらい。

立川主税は「箱館脱走人名」においては「土方歳三附属」とされている人物。また、安富才助も大島寅雄、大野右仲らと同じく陸軍奉行添役という立場。もし彼らさえもが土方歳三最期の瞬間、その側にいなかったとしたら、榎本政権陸軍奉行たるものが最後は仕えるもののただひとりとしていない状態で戦地に赴いたことになってしまう。もしや土方歳三は隊の中で孤立していた? しかし、それでは「人の帰するを赤子の母を慕うがごとし」(新選組隊士・中島登が描いた錦絵に添えられた文言)とまで評された五稜郭時代の土方の評判とはあまりにも齟齬があり過ぎる。ここはやはり安富才助も立川主税も土方最期の瞬間に立ち合っていたのだと考える方が自然。ただ、そんな彼らが「兄事する所の奉行」(大野右仲)の死について「通り一遍の文」しか残さなかったとするなら――それにはそれなりの理由があったのだと考えるべき。

たとえば――、彼らの手記に「本人が直接見聞した臨場感がまるでない」(新堀通子)のは、彼らが意図してそうしたと考えることはできないか。そうすることで、ある事実を隠そうとしたのだと……。

一本木関門。その日――明治2年5月11日(新暦6月20日)――、土方歳三が立ちはだかり、ややもすれば後退しそうになる自軍の尻を鞭打って絶対死守の覚悟を示した五稜郭本陣の防衛ライン。しかし、大野右仲ら先鋒が実際に官軍との白兵戦を繰り広げた「異国橋」はそこからおよそ2キロの位置。箱館戦争において新政府軍が主力銃として使用したエンフィールド銃の射程距離(1,100m)を考えても、2キロも離れた地点から狙い撃ちをされたとは考えにくく、流れ弾に当たったと解釈するにしても、2キロ先で戦われている合戦の巻き添えを食うなどということがはたしてあり得るのか? そう考えて行った時、たどりつくある可能性――土方歳三は新政府軍の銃撃によって斃れたのではなく、友軍による誤射、いわゆる“フレンドリ・ファイアー”の犠牲になったのではないか?

いや、それどころの話ではない、最近では陸軍奉行・大鳥圭介と土方歳三との確執を引き合いに出して、土方の死は単なる誤射ではなく、暗殺だったのではという見方さえまことしやかに囁かれているとか。事実、かつてあるムックの企画で土方歳三のコスプレ(?)をしたこともあるという村松友視は1985年に上梓した『風を追う 土方歳三への旅』(PHP研究所)の中で――「私の頭の中に、土方歳三は味方に殺されたのではないかという疑問が、唐突に生じた」。もっとも、これは「戦死を遂げたありさまに対する根拠のある推理ではない」とも。あくまでも、函館での取材を終えた作家がなじみのすし屋でツブ貝のアブラ(キモ)に舌鼓を打ちながら、そういうイメージを遊ばしてみた、という程度の話。で、それくらいなら罪はないのだけど、結構本気でそう主張している(していた)大御所作家がいる(いた)のは困ったもので。一応、既に鬼籍に入っておられることではあるし、ここでは実名を挙げるのは遠慮しておきますが、もし本気でそう主張しようというのならそれなりのエビデンスは提示してもらわなきゃ……。

ただ、暗殺説はともかく、土方歳三の死に関る状況証拠を積み上げるなら、その死が新政府軍の銃撃によるものではなく、友軍による誤射であったとする可能性はことの他高いと言わざるを得ない。てゆーか、そういう見方に立てばさまざまなピース(断片情報)が妙に平仄を合わせはじめるのは紛れもない事実。例えば――大野右仲が土方最期の“肉声”として伝えるこんなセリフ――「敗兵は卒かには用ひ難し」。新政府軍の攻勢に押され、命からがら「一本木関門」まで逃れてきた旧幕府軍の兵士がそこに白刃を振りかざして立ちはだかる洋装の軍人の姿を認めたとしたら――それを新政府軍の将校と思い込むことは十分にあり得ることだと思うのだけど――「吾れこの柵に在りて、退く者は斬らん」。恐怖に駆られたその兵士は、半ば錯乱状態の中、銃口を馬上の将校に……。

え、だからと言って、土方歳三の死が友軍の誤射によって引き起こされた、言うならば“事故死”だったなんて、受け入れられない? そんなの、「土方歳三コンテスト」でやっても絶対に優勝はできない……。そうお思いの方はぜひともある刑事ドラマの有名なシーンを思い出していただきたい(ただし、ある一定の年齢以上の人限定にはなるかなあ。それにしても、もう37年前になるんだねえ……。で、そんな昔のドラマ、知らんわ、という人には、この際、某動画共有サイトで探して見ていただければ。今でも相当のインパクトを与えるであろうことは保証いたします)。それは、故松田優作が『太陽にほえろ』で演じた「ジーパン刑事」の殉職シーン。事細かなストーリーはワタシももう覚えてはいないけれど、ともかく「ジーパン刑事」は壮絶な銃撃戦の果てにひとりのチンピラまがいの男を守り抜く。ところが、あろうことか彼はその助けたはずのチンピラに腹を撃ち抜かれて死んでしまうのだ。血みどろの戦いに正気を失い、錯乱状態に陥った男の手によって。そして、「ジーパン刑事」が口にするのが、あの有名なセリフ――

何じゃ、こりゃ‼

えー、土方歳三が「何じゃ、こりゃ‼」と口走ったかどうかはともかくといたしまして――その日、「一本木関門」に立ちはだかった男の身の上に起こった(かもしれない)出来事をこの「ジーパン刑事」の殉職シーンに重ね合わせた時、一見、アンチクライマックス以外の何ものでもない誤射説ではあるけれども、存外、土方歳三ファンの立場からも受け入れやすいのではないか。少なくとも、暗殺説などよりはよっぽどリーズナブルだし、「新選組」という現代劇の結末としてもふさわしい、とは言えるか? きっと「土方歳三コンテスト」でやっても、見せ方次第では十分にウケること請け合い。とはいえ、それはあくまでもドラマやパフォーマンスでの話であって、現実世界には全く異なる価値基準がある。もし仮にこの誤射説が正しいとするなら、旧幕府軍側からするならばこれほど外聞が憚られる話もなかったはず。どうしたって土方歳三の最期に立ち合ったものたちの筆も重くなろうというもの。畢竟、「本人が直接見聞した臨場感がまるでない」(新堀通子)ということにもなるのでは? そう考えるなら、にわかに誤射説がリアリティを持ち始めてきたような……?

ただし、以上の仮説によって説明できるのは土方最期の場面に関する記述についてのみ。それにつづく土方の弔いや埋葬に関する記述が残されたものたちの手記から一切、抜け落ちていることまではこの仮説では説明できない。むしろ、土方の死が誤射によるものであったとするなら、そうした“不名誉”を糊塗し、陸軍奉行戦死に動揺する陣営の志気を鼓舞するという意味でも、盛大な葬儀を執り行うものでは? 事実、新選組は、自らが手にかけた芹沢鴨一派を長州による暗殺だったとして仰々しいまでに盛大な追悼のセレモニーを執り行って見せたという“前科”があるくらい。どうやら土方歳三の死が“フレンドリ・ファイアー”によるものであったか否かにかかわらず、もうひとつ、土方の死をめぐるミステリーをトータルに説明するシナリオが必要となるようだ。

ここで、あのあまりにも有名な土方歳三の写真について。旧二本松藩士・安部井磐根は仙台城で開かれた軍議の席で対面した土方歳三の風貌を評して――「色は青い方、躯体も亦大ならず、漆のような髪を長がう振り乱してある、ざっと云えば一個の美男子と申すべき相貌」(『史談会速記録』)。まさにあの写真の通りの素描。また村松友視は『風を追う』の中で「鬼の副長というふうではなく、鬼を内に秘めた雪のごとく冷んやりとした肌合い」とその印象を述べているのだけれど、ワタシ自身が感ずるところはと言えば、生々しいまでの自意識の臨在――これに尽きる。

その土方、子母沢寛の『新選組始末記』によれば、「武揚の人となりを察し、遂には官軍と和する事を予知して極度に悲観し、合戦の度に、自から危地に出動して死を希(こ)う風であった」と言い、また、ある軍議の際には「我、近藤昌宜(勇)とともに死さずは、すなわち一に故主の冤をすすがんと欲せしむのみ。万一、赦に遭う、何の面目をもって地下における昌宜にまみえんや」(依田學海『譚海』)と述べたとも伝えられている。土方歳三がそうした思いに囚われていたことは容易に想像できるとしても、しかしその一方であの“ほとがら”に佇む男の胸中にはもうひとつの思いが巣くっていたに違いないとワタシは見ている。それは、盟友・近藤勇の末路。この農民上がりの武芸者は、遂には幕府若年寄格として将軍お目見えが許されるまでの身分に上りつめるのだけれど、最期は切腹も許されず、斬首の刑に。その首は京の三条河原に晒されるという辱めを受けることになる。土方歳三は、当然、このことを知っていたはず。あの自意識が洋装して騎馬行進しているような男に、オノレの首がそのような仕打ちに晒されるなど想像するだに耐えられなかったのではないか?

ここで、いささか唐突ではあるけれど、司馬遼太郎の『関ヶ原』からこんな場面を紹介しましょう。よく知られた、大谷刑部吉継の最期とその首にまつわるエピソード――

「われを輿よりおろせ」

と、吉継は命じた。小人頭が他の軍夫とともに吉継を抱きおろした。

「金子を、残らず出せ」

吉継は、命じた。戦場での軍用金は小人頭が保管している。それを掛硯からとりだすと、吉継は自分の身辺を護ってきた士卒にのこらずくばり、

「敗軍ときまった以上、一軍こぞって討死したところでなんの益もない。落ちよ。この金額をば、道中の費用にせよ」

と、どなりつけるように追い散らし、そのあと湯浅五助ををまねき、介錯を命じた。

「わが首を、敵に渡すな」

癩を病んだ首を、敵将の首実検に供することは吉継としては耐えられない。

「五助、心得たか」

言いながら吉継は大あぐらをかき、腹のあたりをくつろげ、背後にまわった五助が刀を抜かぬまに吉継はすばやく腹を掻き切ってしまっていた。その首を五助は丁と落とし、陣羽織でつつみ、馬に飛び乗るや、戦場を西へ駈け、谷川のあたりまでくると、すでに敵の影が遠い。五助は安堵して馬から降りた。小石を掻きはらい、槍をもって穴を掘り、やがて首をうずめおわったころ……

小説ではこの後、その光景を目撃した藤堂仁右衛門という徳川方の武士に対し、湯浅五助が自らの首と引き換えに主君の首の在処を口外しないよう頼むというやり取りがつづく。藤堂仁右衛門は「摩利支天にかけて違背なし。もらさぬ」と約束し、代わりに湯浅五助の首をもらい受ける。そして戦後、家康が大谷吉継の死体を探すよう配下に命じると、藤堂仁右衛門は「存じておりまする」と正直に打ち明けた上で、「右の次第、五助がいまわのときに拙者に頼み申したるところ。約束でござれば、たとえ死を賜おうとも、申せません」と、口を割ろうとしない。これに対し、家康は「さてさて律義なる若者かな」とそれ以上は追求せず、かえって報償の刀を与えたとか。

さあ、ここまで書けば、ワタシが何を言いたいのかはおわかりのはず。ワタシは何も何者かが土方の首を「丁と落とし、陣羽織でつつみ、馬に飛び乗るや、戦場を西へ駈け」云々といったことまで想像しているわけではない。おそらくは「佐藤彦五郎のメモ」にあるごとく、土方の亡骸は沢忠助や別当熊蔵に付き添われて五稜郭まで運ばれたのだろう。で、そのあとは然るべき弔いの儀も執り行われたに違いない。そして、埋葬――。ただ、その上で、こうした一切の経緯については決して口外しないと約束したのではないか、それこそ武士らくし金打(きんちょう)でも打って――「摩利支天にかけて違背なし。もらさぬ」。銘々、土方歳三が遺した最期の言葉――最後の“副長命令”を噛みしめつつ――オレの首を、薩長に渡すな。わかったかッ……。

ワタシはかねがね「島田魁日記」や「立川主税戦争日記」において土方歳三の埋葬について何の言及もないのを不思議に思っていた。単に彼らは知らなかっただけなのか? しかし、だとしたら、むしろ副長の亡骸はどこに眠っているのかという詮索めいたものを綴るのが自然なはず。現代のわれわれがまさにそうするように。そう考えるなら、ここはむしろ、彼らは土方歳三の埋葬場所を知りつつ、あえて手記には記さなかったのだと考える方が合理的だと思うようになった。箱館戦争終結後、新政府軍は、土方歳三の行方を厳しく追及したはず。何しろ、相手は憎んでも憎み切れない新選組の“鬼副長”なのだ。そうした状況下で、新政府軍の監視下に置かれた新選組の残党としては、手記を綴るにあたっても“検閲”を意識せざるを得なかったのは当然。土方歳三の亡骸がどこに眠るかなど、書きつけるべくもなかったと言うべきのだ。

さて、本稿もそろそろ締め括りと行こう。それにあたって言及すべきは、やはり安富才助ということになる。なぜなら、土方歳三にとっての湯浅五助の役割を果たしたのは安富才助と考えられるので。土方歳三の最期に立ち会い、その事後処理を一手に担った男――。そんな安富才助は一切、手記の類いを遺すことはなかった。迂闊に何か書き残せば、それが手がかりとなって「土方歳三の首の在り処」が露見しないとも限らない――、そういう思いが彼の心底にあったのは間違いないだろう。そんな中、唯一、遺された言葉こそは、立川主税に託して日野の佐藤彦五郎に届けた書状。そこに記されたわずかばかりの文言がすべて。ワタシにはその文言が「通り一遍の文」とは到底、思えない。

一切の贅言を排したのち、立ち上って来る一編のハードボイルド――一本木関門にて諸兵隊を指揮遊ばされ、ついに同処にて討死せられ、誠にもって残念至極に存じ奉り候……。

付記 本稿の内容に興味を持っていただけた場合はぜひ「チャンセラーズヴィル異説」もお読み下さい。友軍の誤射によって将官が亡くなった場合、その場に居合わせたものはどのような行動を取るのか? それを南北戦争における南軍の英雄、ストーンウォール・ジャクソンのケースを元に考察しています。土方歳三の死の真相を考えるに当っても参考になるはずです。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜