クロム! かくてロバート・E・ハワードは死んだ。

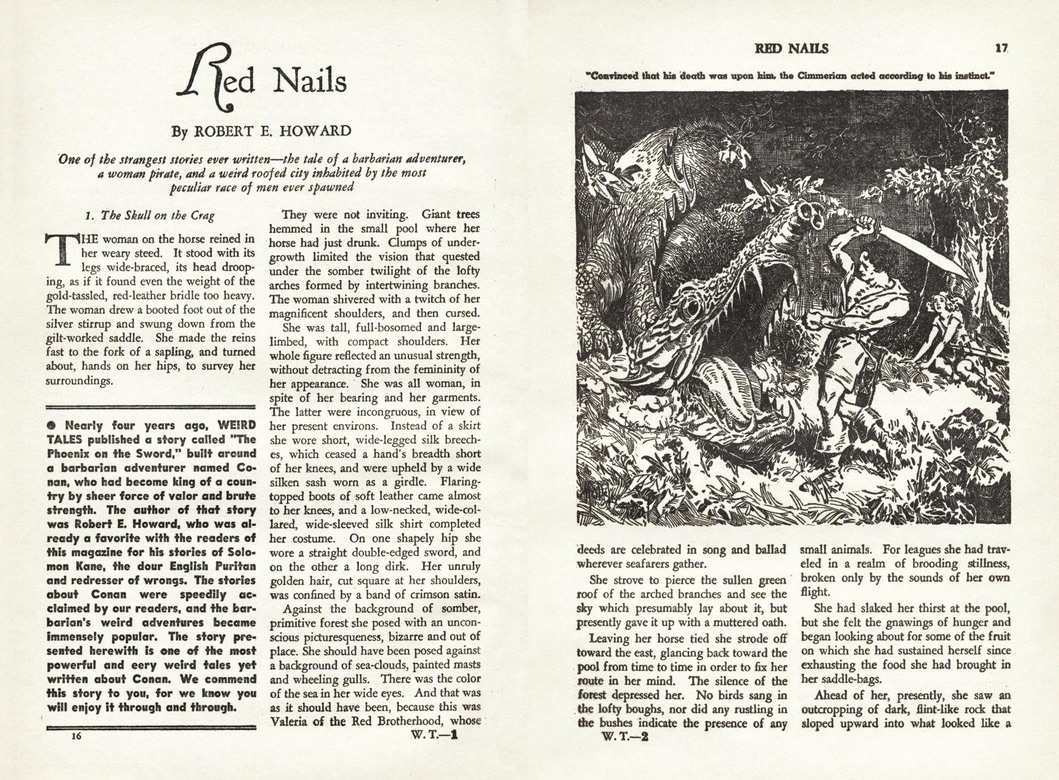

パルプの雄、『ウィアード・テールズ』1936年7月号に掲載された「コナン」シリーズ最後の作品、Red Nails(「紅い封土」/「血の爪」)。ロバート・E・ハワードは6月11日に拳銃自殺しており、図らずも遺作となった。挿画はHarold S. De Lay。「『喚起泉達録』はこう読め〜越中の伝承と「剣と魔法の物語」〜」に「剣と魔法の物語」なるもののサンプルとして表示したキャプチャー画像(インターネット・アーカイブのオープン・ライブラリの画面をキャプチャーしたもの)に添えた説明文。ただ、はたしてこの説明文はこれでよかったのかどうか? もしかしたら余分な一言を書き加えてしまったのではないか? その余分な一言とは……「図らずも」。

ロバート・E・ハワードが拳銃自殺を遂げたのは、説明文にも記した通り、1936年6月11日。そして、「コナン」シリーズ最後の作品、Red Nails(説明文に記した「紅い封土」はハヤカワ文庫版・荒俣宏訳の邦題。一方、「血の爪」は創元推理文庫版・宇野利泰訳の邦題。荒俣宏訳は原題からは少し離れているのの、タイトルとしてはこっちの方がいいかな)は『ウィアード・テールズ』の1936年7月号から10月号までの連載。巻末のTHE EYRIE(編集後記ならびに読者投書欄)を見ると、ハワードの死の一報が報じられたのは連載第2回の8・9月号(この号から月表示が発売翌月に変更されており、この号はその調整のために8・9月号という変則的なかたちになっている)。そして10月号ではハワードの死を受けた各方面の反応などが記されている。いずれにしてもRed Nailsは作者が弱冠30歳で拳銃自殺を遂げるという衝撃的な出来事とタイミングを同じくして同誌の誌面を飾っており、しかもそれがシリーズ最終作(と誌面で銘打たれているわけではないのだけど、8・9月号のTHE EYRIEでハワードの死を報じる中で掲載中の連載について「コナンについての最後の物語(the last of the stories about Conan)」と表記)として発表されたものであることを考えるなら、同作はあらかじめ遺作となることが約束されていた作品なのではないか? と受け止めてしまいがち。ただ、ウィキペディア英語版のこの作品についての記事を読むと、ハワードが同作を書き上げ『ウィアード・テールズ』に送ったのは1935年7月であることがわかる(そういうことを記した書簡が残っている)。つまり、同作は『ウィアード・テールズ』の誌面を飾る1年も前に書き上げられており、作者の死とタイミングを同じくして同誌の誌面を飾ったのは、たまたまだった、ということになる。

――と、こういう理解を元にワタシは上述の説明文で「ロバート・E・ハワードは6月11日に拳銃自殺しており、図らずも遺作となった」としたわけだけれど……でも、今回、初めてRed Nailsを読み(「コナン」シリーズのペーパーバックでワタシが持っているのはConan of CimmeriaとConan the Freebooterだけ。「コナン」シリーズでワタシが読んでいたのもこの2冊に収録されているものだけ)、かつロバート・E・ハワードの死についてあれこれ考えていたら、やっぱり同作はあらかじめ遺作となることが約束されていた作品なのではないか? という気が沸々と涌いてきた。同作の掲載が作者の死とタイミングを同じくすることとなったのは、それこそ〝シンクロニシティ〟というやつで、書かれた時点でそうなることは運命づけられていた……。

まず、基本的な事実を整理しておこう。もっとも、情報はいささか混乱しているのだけれど……。ともあれ、ロバート・E・ハワードは1936年6月11日早朝、テキサス州クロス・プレインズにある自宅のドライブウェイに停めていた愛車シボレーの運転席であらかじめ用意していたコルト380オートで右側頭部を撃ち抜き、死んだ。享年30歳。その前夜、彼は死の床にあった母ヘスターの傍らに付き添い、一夜を明かしている。そして、ハッキリとした時刻まではわからないものの、付き添っていた看護婦に今後、母の意識が回復する見込みがあるかどうかを尋ねている。看護婦の答は、その見込みはない、というものだったとされる。で、実はこの後、彼は外出した可能性がある。というのも、1966年に行われたインタビューでハワードの親友の1人として知られるデイヴ・リー(この写真に写っている人物。右がリーで左がハワード)が、この日の朝、郵便局から帰ってくるハワードと会ったと語っているのだ。しかも2人は1時間近くも話し込んだとか(ソースはBlood and Thunder: The Life and Art of Robert E. Howard by Mark Finn)。しかし、これはリーの記憶違いという可能性も? だって、当日の朝、ハワードが1時間近くも家を空けることができたとはちょっと考えられないので。というわけで、定説ではこの外出はなかったということになっている(らしい)。むしろ彼は看護婦の返答を聞くとその足で自室に向い、愛用のタイプライターで次のような2行詩を打った――

All fled, all done, so lift me on the pyre;

The feast is over and the lamps expire.

その後、母の寝室に戻った彼は、昏睡状態の母に向かって「母さん、終わったよ(Mother, it's done.)」――と語りかけたという話もある。しかし、これも確たる情報とは言えない。ただ、その後の行動は家の調理人が目撃していた。彼は家を出てドライブウェイに停めていたシボレーに乗り込み、運転席でしばらく祈りを捧げるようなポーズを取っていたという。しかし、調理人が見ていたのもここまで。その後、彼女が朝食の準備にとりかかるや、突然鳴り響いた一発の銃声。事態を悟った調理人の悲鳴、転げるように家を飛び出す父(アイザック)と医師(J・W・ディル)。2人の手でハワードは即座に屋内に運び込まれるものの、銃弾は頭を貫通しており、手の施しようがなかった。しかし、そんな致命傷を負いながらもハワードは自身が生み出した不死身の戦士のように強靭な生命力を発揮して、その日の夕方までは命を永らえた。そして、午後4時頃、臨終。その翌日、昏睡状態に陥っていたヘスターは息子の後を追うように息を引き取った。2人の葬儀は14日に営まれ、生前、ハワードがこの日のために用意していたテキサス州ブラウンウッドのグリーンリーフ墓地に葬られた。その墓碑銘にはこう記されている――「彼らは愛と喜びに満ちて生き、死も彼らを引き裂くことはなかった(They were lovely and pleasant in their lives and in their death they were not divided.)」……。

「英雄コナン」シリーズの作者がこういうらしくない死に方をするに至った動機については、さまざまな心理学の用語を使って説明されるのが常。たとえば「コナン」作品の補作も多く手がけているL・スプレイグ・ディ・キャンプは1965年にグリーンリーフ墓地を訪れた際の模様をMemories of R.E.H.と題したごく短いエッセイ(1966年に刊行されたThe Conan Readerに収録)にまとめているのだけど、その中でこの〝センチメンタルジャーニー〟に同行した同僚のSF作家、アラン・E・ナースの言葉を引きつつ、こんなふうな分析を披露――

My informants agreed that, notwithstanding that Howard had talked of suicide for years, the main factor in his self-destruction was his excessive devotion to his mother. Discussing the matter with me afterwards, Alan Norse, as a physician, pointed out that Howard's history provided a classic case of sexual maladjustment, such as is often initiated by the combination of a domineering, coldly hostile father and an over-protective mother.“That sleep-walking alone,” he said, “indicates a profoundly neurotic personality — probably hysteric and hyper-suggestible. You add to these other factors the fact that he was only starting to take an interest in women when he was nearly thirty, and that exaggerated interest in manly sports — well, it's obvious that here was a fellow who wasn't wired up just right in the matter of sex.” He also noted that the profession of writing has one of the highest suicide rates.

ハワードの個人史からは「性的不適合(sexual maladjustment)」の古典的な症例が認められる。夢遊病ひとつ取っても彼が神経症(neurotic)だったことは明らかで、おそらくはヒステリックで極度に暗示にかかりやすい(hyper-suggestible)タイプだったのではないか――。記されているようにアラン・E・ナースはSF作家であると同時に医者でもあったので使用する用語もこういうことになるのだろうけれど――正直、読んでいてあまり気持ちの良いものではない。ジャーゴンは専門家がオノレを一般人から区別するためだけに存在しており、それが持ち出された時、ワレワレは、今、自分が対しているのは別のクラスの人間である、ということを謙虚に悟らなければならない……。また、こういう時に決まって持ち出される「支配的で冷淡な父親」という偶像もなあ。話は逸れるけれど、宮沢賢治についても長い間、同じようなことが言われていて、父の政次郎は長らく賢治研究者(読者・信奉者)からアーチエネミーのごとく見なされてきた。しかし、悪役俳優として知られた内田朝雄が「父・政次郎を擁護する」(『私の宮沢賢治』所収)で政次郎の実像(政次郎は清沢満之らの仏教近代化運動に共鳴して自らも勉強会を主宰するなどした熱き念仏者だった)を描き出して、それまで流布していた政次郎像が全くの虚像であったことを示した。若くして亡くなった人間の心象風景を再現するに当って、安直に「支配的で冷淡な父親」というペルソナを配役するのはやめた方がいい。ちなみに、宮沢賢治もハワード同様、独身のまま亡くなったわけだけれど、おそらくはナースにかかれば賢治も「性に関して正しく配線されていなかった男子(a fellow who wasn't wired up just right in the matter of sex)」ということになるのだろう(しかし、すごい表現だよねえ。つまりは「配線ミス」というわけですよ)。

で、こういうジャーゴンまみれの〝分析〟ではなく、もう少し素朴な目でハワードの死について見つめるなら――確かにハワードが自死に至った動機を母との「親しすぎる関係」に求めるのは一定の妥当性がある。これはハワードが生前、唯一、親密な関係を持った女性とされるノーヴェリン・プライスの証言からも裏付けられる(ノーヴェリン・プライスは1986年にロバート・E・ハワードとの交流を綴ったOne Who Walked Alone: Robert E. Howard, the Final Yearsという回顧録を出版している)。しかし、全てをソレで説明するというのも。そもそも1人の人間が自死に至る理由がたった1つであるはずがない。もっといろんな要素が絡んでいるはず。たとえばハワードは30歳という若さで人生に幕を引くことになったわけだけど、遺された書簡からは彼が「若くして死ぬ」ことに強い執着を持っていたことがうかがえる。たとえば、死の直前、1936年5月9日付けのオーガスト・ダーレス宛ての手紙では――

(...) Death to the old is inevitable, and yet somehow I often feel that it is a greater tragedy than death to the young. When a man dies young he misses much suffering, but the old have only life as a possession and somehow to me the tearing of a pitiful remnant from weak fingers is more tragic than the looting of a life in its full rich prime. I don’t want to live to be old. I want to die when my time comes, quickly and suddenly, in the full tide of my strength and health.

老いて死ぬことは若くして死ぬことよりも悲劇である――。ハワードにはあきらかに「肉体への信仰」のようなものがあった。しかし、肉体は滅びる。「魂の不滅」という物語はありえても「肉体の不滅」という物語はありえない。肉体を信仰してしまったことは必然的に「滅亡」を視野に入れざるを得ない事態をもたらす。老いて死ぬことは若くして死ぬことよりも悲劇である、という考え方は、この「肉体」がもたらす逆説(強い肉体に憧れ、それを身に纏うことに成功したことで、却って滅亡に近づく、という)によって説明することができる。そして、ハワードがそういう考えに囚われていたとするならば、早晩、死を選ぶしかなかった、ということにもなる。

また、これ以外の要因が絡んでいた可能性も指摘できる。そして、まさにそれこそはRed Nailsという「コナン」シリーズ最後の作品から読み取ることのできるものなのだけど……ということで、ここでRed Nailsに話を移そう。今回、ワタシは初めてRed Nailsを読んだわけだけれど、読み進めながら、どうもおかしい、これはワタシの知っているハワードではない、という思いを禁じ得なかった。ワタシの知っているハワードは、その肉体派というイメージとは裏腹に、とてもピュアな文章を紡ぐ人で、そうした個性は特に自然描写に顕著に現れる。ここはConan the Freebooterに収録のShadows in the Moonlightから引くなら――

A dreamy quiet lay over the woods that bordered the blue bay. Then somewhere, far back among the trees, a bird lifted its morning song. A breeze whispered through the leaves, and set them to murmuring. Olivia found herself listening intently for something, she knew not what. What might be lurking amid those nameless woodlands?As she peered timidly into the shadows between the trees, something swept into the sunlight with a swift whirl of wings: a great parrot which dropped on to a leafy branch and swayed there, a gleaming image of jade and crimson. It turned its crested head sidewise and regarded the invaders with glittering eyes of jet.“Crom!” muttered the Cimmerian. “Here is the grandfather of all parrots. He must be a thousand years old! Look at the evil wisdom of his eyes. What mysteries do you guard, Wise Devil?”

瑞々しい自然描写というものは、もうそれだけで向日的な世界肯定と言っていい。ところがRed Nailsからはそういうものが全く読み取れない。物語はただひたすらストーリーラインを追いかけるのみで、まるでシノプシスを読まされているような味気なささえ。このことを小さく見積もることはできないし、すべきでもない。またRed Nailsでは舞台となる城塞都市の歴史が1人の人物の長台詞で説明されるという、なんとも安直な手法が取られている。本来ならばもっと丁寧な小説化のための作業が施されるべきで、実際、ハワードは他の「コナン」作品ではこんなことはやっていない。しかし、なぜかこの作品に限っては本来なされるべき小説化のための丁寧な作業がスキップされ、延々と続く〝説明台詞〟に全てが委ねられている。そして、そのように綴られた物語が最終的に描き出すのは、対立する2つの部族が相次いで死に絶えてしまうという凄惨な結末。しかも、そうした結果をもたらすものは部族同士の血で血を洗う抗争――

(...) The feud had become a terrible elemental power driving the people of Xuchotl inexorably on to doom and extinction. It filled their whole lives. They were born in it, and they expected to die in it. They never left their barricaded castle except to steal forth into the Halls of Silence that lay between the opposing fortresses, to slay and be slain. Sometimes the raiders returned with frantic captives, or with grim tokens of victory in fight. Sometimes they did not return at all, or returned only as severed limbs cast down before the bolted bronze doors. It was a ghastly, unreal nightmare existence these people lived, shut off from the rest of the world, caught together like rabid rats in the same trap, butchering one another through the years, crouching and creeping through the sunless corridors to maim and torture and murder.

ハワードは、文明は自ら滅びるという信念(というか、オブセッション?)を持っていたとされる。しかし、そうした結果をもたらすものが部族同士の争いであるということは、これはもはやファンタジックなイデアに止まらない1つの時代批評という意味合いをどうしても持ってしまう。なにしろ時代は1930年代なのだから。アドルフ・ヒトラーが政権を掌握したのが1933年。そのヒトラーがニュルンベルク法でユダヤ人の公民権を停止したのが1935年。Red Nailsが書かれたのがちょうどこの年。またハワードが自殺した翌1936年には日本で「二・二六事件」が起きている。そんな世界が一気にファシズムに雪崩れて行く時代にハワードは対立する2つの部族が血で血を洗う抗争の果てに1人残らず死に絶えてしまうという物語を書いたのだ。

はたしてハワードが時代の行く手に待ち受けているものを予感していたのかどうかはわからない。しかし、Red Nailsという作品において、彼が本来持っていた瑞々しい自然描写という向日的な世界肯定が姿を消し、アイデアを1編の小説作品に昇華するための丁寧な作業も放棄したかのような小説作法が取られる中、対立する2つの部族が血で血を洗う抗争の果てに1人残らず死に絶えてしまうという凄惨なプロットだけが血まみれの胎児のように投げ出されている――と、Red Nailsという小説の有り様を捉えるならば、その底に蹲っているものは「絶望」以外ではありえない。ロバート・E・ハワードはRed Nailsを書き上げた時点で、既に遠からぬ日、自らの手で人生に終止符を打つことを決めていた――とワタシが考えるのはこういう理由による。そして、以後のなりゆきは〝神の見えざる手〟に委ねられることになる――。

ロバート・E・ハワードはRed Nailsを書き上げた時点で、既に遠からぬ日、自らの手で人生に終止符を打つことを決めていた。とはいえ、彼には病床の母を残して行くという選択肢はなかった。彼が選んだのは――あるいは、彼が書いたストーリーは――母とともに逝く、というストーリー。そして、そのタイミングは、1936年6月11日に訪れた――。一方、Red Nailsはどうなったか? ハワードがRed Nailsを『ウィアード・テールズ』に送ったのは1935年7月11日。しかし、『ウィアード・テールズ』がRed Nailsの連載第1回を掲載したのは1936年6月。ちょうど1年後。結果、それはハワードの死と〝同期〟することとなったわけだけれど――なぜRed Nailsは掲載までに丸1年を要したのか? これはよくわからない。ただ、『ウィアード・テールズ』の出版元であるPopular Fiction Publishingは当時、深刻な経営不振に陥っていた。時代はまさに大恐慌の只中であり、Popular Fiction Publishingはもろにその影響を受けていた、ということになる。そしてこうしたことが理由で『ウィアード・テールズ』はハワードに対して800ドルもの原稿料が未払いとなっていたと言われている。さらに言えば『ウィアード・テールズ』の原稿料は原稿が採用された時点ではなく、掲載された時点で支払われるシステムだったとかで、ハワードに対して既に800ドルもの原稿料の未払いを抱えていた同誌としてはおいそれとRed Nailsを掲載することはできなかった、ということになる。こうしたことがRed Nailsが『ウィアード・テールズ』の編集部で〝塩漬け〟されていた理由かも。しかし、原稿採用から丸1年が経とうとしていた1936年6月、Red Nailsは遂に(あるいは、ようやく)『ウィアード・テールズ』の誌面を飾ることになった。そして、奇しくもそのタイミングでロバート・E・ハワードの死が伝えられることになった――というのは、もうこれは最初からそうなる運命だったのだと考えるしかないではないか。つまり、Red Nailsは図らずも遺作となったのではない。なるべくして遺作となったのだと……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜