志田司郎研究①

志田司郎について書く。

わが国におけるハードボイルド私立探偵の第1号は「冷たい雨」(1956年)の石原次郎と思われる。その後、『悪との契約』(1960年)が初登場となる北村樟一がシリーズ第2作『白いめまい』(1961年)で探偵事務所の所長に納まっており、これが第2号か(追記:江戸川乱歩の推輓でデビューした本格推理作家の鷲尾三郎が『探偵倶楽部』1954年4月号に「俺が法律だ」という題名からしてミッキー・スピレインを彷彿とさせる作品を発表しており、読んで見たところ、主人公は各務赳夫という私立探偵。元は捜査一課の刑事で、かつての同僚曰く「日本じやまだ私立探偵には、許可証も、拳銃も渡してないんだし、そんな仕事に首を突こんだつて、危険なばかりで金にはならんよ」。ということで、どうやらわが国におけるハードボイルド私立探偵の第1号はこの各務赳夫ということになるようなんだけれど、これまでこんなことを書いた人とか本とかあった? 鷲尾三郎って、それなりに名の通った作家ですよ。これが全くの無名の作家ってんならわからんでもないんだけれど……。ともあれ、これによって石原次郎は第2号、北村樟一は第3号ということになる)。さらに『探偵事務所23』(1962年)の田島英雄、『死者におくる花束はない』(1962年)の佐久、『暗い落日』(1965年)の真木とつづいて(追記:おっと、その前に『タイトル・マッチ殺人事件』(1962年)の矢笠俊平がいた! 造物主は菊村到。元は純文畑の作家ですが、これまた江戸川乱歩の推輓で『宝石』1958年3月号に「複数の私」を発表。以後、ミステリー作家としてキャリアを重ねた。矢笠俊平シリーズはいわゆる「軽ハードボイルド」の一種で、私立探偵氏は例によって例のごとく女に眼がない。当人が語るところによれば――「私は初対面の異性に対しては、最初の出会いのきわめてみじかい時間に、はだかにしたばあいのその女性の魅力といったふうなことを、点検するクセを持っている」。もっとも、お色気よりもユーモアの方が勝っており、ちょっと都筑道夫を連想させないこともない。今では全く顧みられることのない作品でしょうが、意外にも電子書籍になっていて……)、さて志田司郎の登場となる。ただし、志田司郎はシリーズ第2作の『あの墓を掘れ』(1967年)でもまだ私立探偵は開業しておらず、探偵事務所の所長として登場するのは「リングを捨てろ」が最初。冒頭で「古ぼけた鉄筋コンクリートの五階建て――その四階のE室に私の事務所兼アパートがある。/窓から代々木の通りを眺めると、一週間前にとりつけたばかりの真新しい看板が見える。『探偵事務所』という文字が白地に大きく描いてあり、その横に小さく『志田司郎』とつけたしてある」――と、探偵事務所の開設が〝宣言〟されている。初出誌は不明ですが、TVシリーズ『ブラック・チェンバー』のタイアップ本として刊行された『影が動く ブラック・チェンバー』(1969年)に収録(その後、志田司郎ものの連作短編集『報酬か死か』に再録)。仮に探偵デビューを果たしたのもこの年なら『悪魔からの勲章』(1967年)の阿久根と比べてもデビューは遅いわけで、志田司郎というのはハードボイルド私立探偵としてはかなりの〝新参者〟ということになる。まあ、既に登場から50年以上が経過した今になって新参者もないんだけれど……。しかし、志田司郎がわが国におけるハードボイルド私立探偵の第1号でもなければ第2号でもなく第3号でもない……というのは紛れもない事実。生島治郎が「日本のハードボイルド小説の草分け」(朝日新聞が2003年3月4日付けで報じた訃報でこういう表現が使われている。曰く「日本のハードボイルド小説の草分けで、「追いつめる」や「片翼だけの天使」などの作品で知られる作家生島治郎(いくしま・じろう、本名・小泉太郎=こいずみ・たろう)さんが2日午後11時44分、肺炎で死去した。70歳だった」。ちなみに、喪主は弟次郎氏とされている。やっぱり京子さんは喪主にはなれなかったんだねえ……。追記:その京子さんも既に亡くなられているそうだ。菊池寛の孫で生島治郎の担当編集者でもあった菊池夏樹氏がブログで書いている。韓国から京子さんの弟を呼んで「式のない葬式」を執り行ったのも菊池氏という。ブログのタイトルは「天使は片翼で青空にむかった!」。合掌……)とされている割には、いささか意外な事実、かもしれないね。でも、登場は遅かったが、ハードボイルド私立探偵としての実働期間は長かった。なにしろ、優に30年を超えるのだから。その間に志田司郎は全部で12冊(正確には13冊。上下巻に分冊となっている作品が1編あるので)もの事件簿を残した。先行する私立探偵がいずれも限られた事件簿しか残さなかったことを考えるなら、この豊富な実績はそれだけで評価の充分な理由とはなるだろう。(以上、冒頭のパラグラフとしては異常な長文となってしまいましたが、追記に追記を重ねた結果、こうなってしまいました。〝史実〟に忠実であらんとすればこうなる、ということで、ご寛恕たまわれば――と、こんなことを書くことで、さらに長文になってしまうというね……)

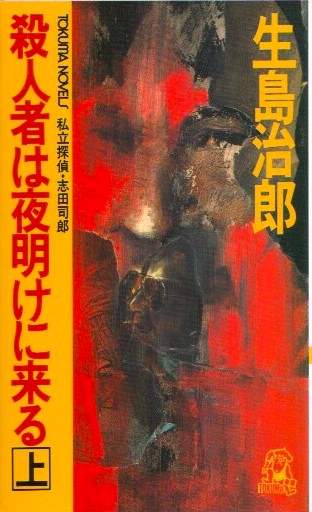

しかし、実働期間がこれほどの長期間に渡るとなると当然のことながら年だって取るわけで、『ヤクザ刑事』(1988年)所収の「香る女」では「初老の私ですら」云々。また「地揚げ屋の女」でも「もはや中年というより初老にふさわしい年齢に達した」。さらに『殺人者は夜明けに来る』(1991年)では「もう年齢(とし)なんだな」。さりとて、「若返ることもできなければ、今さら、この稼業から足を洗うこともできない」――と、老体に鞭打って(あの志田司郎がですよ)探偵稼業をつづける覚悟を明かしているのだけれど……。

さて、ここでモンダイだ。この時、志田司郎はいくつなのか? これについて作中では明示的には記されていない。ただ、今回の依頼人である正央銀行頭取・佐竹佑正の台詞として「今、円は対ドル百三十円前後で推移している」とあって、物語の中の「今」が1988年頃であることを示唆している(円ドルレートが初めて1ドル130円をつけたのが1988年)。とするなら、少なくとも58歳にはなっているはず。というのも、『追いつめる』で初登場した時の年齢が37歳だったので(こちらも明示的に記されているわけではないものの、「私は大学を卒業したものの、刑事になれたのは、今から十三年前の二十四のときで」云々。なお、物語の中の「今」については、本作には手がかりとなる記載はない。しかし、本作から時間的に間もないと思われるシリーズ第2作の『あの墓を掘れ』には有線放送で「世界は二人のために」と思われる曲が流れているというシーンがある。曰く「近頃流行している曲らしく歌手はハスキイな声で世界は二人だけのためにあると語りかけていた」。佐良直美の「世界は二人のために」のリリースは1967年5月15日。そして佐良直美はこの曲で1967年度の日本レコード大賞新人賞を受賞している。従って、『追いつめる』『あの墓を掘れ』の物語の中の「今」は1967年と見なすことができる)。そうかあ、58歳のタフガイかあ……。

と、いささかの感慨に耽りつつ小説を読み進んで行ったワタシは、下巻の164ページに至ったところで、え? そこには、こんなことが記されているのだ――

十一日めの朝、私は車に乗せられ、倉石警部と瀬波部長刑事につきそわれて、警察庁まで運ばれた。明治時代の建物を思わせる赤煉瓦づくりの庁舎へ入り、五階のある部屋を通された。

そこで私を待っていたのは、なつかしい人物だった。

草柳啓明――かつて、私が刑事だった頃、兵庫県警の本部長だった男である。

あれから十年経って、草柳も十は年をとったはずなのに、その風貌は十年前とほとんど変っていないように見えた。

まずはザックリとした状況を説明すると、志田は佐竹頭取の個人秘書・河原いずみ(世間一般で使われる言葉に置き換えると「愛人」)の部屋で思いがけず佐竹頭取の死体を発見。状況は限りなく志田といずみに不利。案の定、2人は駆けつけた警察に重要参考人として留置されてしまう。この状況でタフガイぶりを発揮するのが瀬波部長刑事で、志田がかつて兵庫県警四課の刑事でかつ浜内組掃討作戦に大きな功績があったことを承知の上で「あなたにもプライドはあるかもしれないが、ぼくにも刑事としてのプライドがあるんです。あなたに勝手に捜査を任せて、自分は指をくわえながら見守っているわけにはいかない。気の毒だが、あなたと河原さんを殺人共犯の重要容疑者として留置し、取り調べをつづけるより仕方がなさそうですな」。しかし、勾留が11日目に達したところで警察庁に移送され、そこで志田を待ち受けていたのが兵庫県警時代の上司である草柳啓明。シリーズに登場するのは『あの墓を掘れ』以来。それは確かに志田にとって「なつかしい人物」には違いないだろう。で、それは、いいんだ。しかし――「あれから十年たって、草柳も十は年をとったはずなのに、その風貌は十年前とほとんど変っていないように見えた」? これって、どーゆーこと? ↑にも記したように、志田が神戸で浜内組を「追いつめた」のは1967年。そして、この物語の「今」は「今、円は対ドル百三十円前後で推移している」という記載から1988年頃だろうと推定できる。とするなら、「あれから十年たって」はいかにもおかしい。ここは「あれから二十年たって」でなければならない。もっとも、その場合は草柳が依然として現役であるというのはおかしいわけだけれど(草柳はこの時点で既に停年を迎えているものの、「呼び戻されて」、国際的な事件の捜査を担当しているということになっている)、ま、ここぞとばかりにタフガイぶりを発揮する志田に手を焼いた警察が唯一、志田にパイプを持つ警察OBとして草柳にお出ましを願うのは、あり、ということにしましょう。それよりも、おかしいのは、「あれから十年たって」という記載。ここは絶対に「あれから二十年たって」でないとおかしい。あるいは、生島治郎は、「あれから二十年たって、草柳も二十は年をとったはずなのに、その風貌は二十年前とほとんど変っていないように見えた」――とすべきところを間違えた? そして、それを校閲も見逃した? これは、そういう単純なミスが重なった結果……?

しかし、ことはそれほど単純ではないんだよね。というのも、『殺人者は夜明けに来る』の次に刊行された志田司郎の事件簿である『死に金稼業』(1990年)には全部で7編の短編が収められているのだけれど、その中に「難民哀歌」という好編がある。掲載誌は不明で物語の中の「今」も明示的には記されていないものの、作中で天安門事件への言及があるので1989年6月4日以降であることは間違いない。そういう設定の作品において志田司郎はこう言っているのだ――「わたしが刑事だったのは、もう十年以上も前」。また表題作である「死に金運び」でもこう言っている――「人生を五十年近くも生きてきて」。どうやらここには「あれから十年たって、草柳も十は年をとったはずなのに、その風貌は十年前とほとんど変っていないように見えた」とする『殺人者は夜明けに来る』の基本設定がそのまま生きているようだ(もっとも冒頭に収録された「ギャンブル清算人」では志田は探偵稼業を「もう十五年もやってきた」と語っている。同じ短編集に収められた作品でこうも時間軸が違うというのもねえ……。ちなみに同作では志田は自分のことを「ロートルの私立探偵」と言っている)。こうなると、「あれから十年たって、草柳も十は年をとったはずなのに、その風貌は十年前とほとんど変っていないように見えた」という記載は生島治郎の書き間違いでもなければ「地味にスゴイ!校閲ガール」の見落としでもないと考えざるを得ない。生島治郎は、意図的にそう書いているのだろう。

そして、それが明確になる秋(?)がやってくる。実は、このあとワレワレは志田の年齢が明示的に記された作品に遭遇することになるのだ。それは、長編としては第5作となる『人生最後の殺人事件』(1991年)。この「著者初の文庫書下し」(帯ならびにカバー裏に記された文言)として刊行された作品においてはじめて志田の年齢が明示的に記されることとなるのだけれど、その年齢はというと――

高坂は水割りを大きくあおった。

「自宅が仕事場なんだ。彼女はそこへ毎朝出勤してくる」

「しかし、それではご家族の方が……」

二人の関係を気づいてしまうのではないかと訊くつもりだったが、高坂は首をふって、私の質問をさえぎった。

「いや、わたしには家族はおらんのだ。老妻には一昨年の暮れに先立たれたし、子供はできなかった。今は独り暮らしで、誰に気兼ねをする必要もない。全くの自由なのさ」

「それは羨ましいと申し上げたいところですが、あまり羨ましいとは思いませんな」

と私ははっきり言った。

「実は、わたしも独り者なんです。自分のわがままと仕事のせいで、今まで独身をつづけてきたんです。たしかに自由ではあるが、孤独でもある。若いうちは、その孤独に耐え得るだけのエネルギイも、自由を楽しむだけのポテンツもありましたが、この年になるとどうもその辺があやしくなってくる」

「きみぐらいの年でも、そうかね」

無邪気な好奇心をあらわにして、私をじろじろ眺め、高坂は笑った。

「きみはまだ四十ぐらいだろう」

「いや、実は四十五なんです」

と私は答えた。

なんと、この時点で志田は45歳なのだ。しかも、「この時点」がいつかも作中では示されている。というのも、↑の会話の相手である推理作家・高坂伴郎が62歳という設定となっており、かつそのプロフィールとして「彼は一九二八年の生まれで、東大を卒業したのち、一流新聞社に入社したが、二十八歳のとき、推理小説の新人コンテストに入賞し、その後すぐ新聞社を辞めて、推理作家になっている」(ちなみに、このプロフィールは概ね佐野洋のプロフィールと一致する。佐野洋も1928年生まれで東京大学文学部心理学科を卒業した後、読売新聞社に入社。そして、1958年、『週刊朝日』と『宝石』の共催コンクールで短編「銅婚式」が入選しデビュー。翌年、読売新聞社を退社し、専業作家となっている。あるいは高坂伴郎と志田司郎の関係は佐野洋と生島治郎の関係を反映している……?)。生まれたのが1928年で、現在、62歳ならば、物語の中の「今」は1990年ということになる。従って、志田は1990年時点で45歳ということになるわけだけれど……でも、1988年時点では47歳だったんだよ。だから、本来ならば、そこから2つ年を取っていなければおかしい。しかし、逆に2つ若返っている! さらに言えばだ、1990年時点で志田が45歳だとするならば、生まれたのは1945年ということになる。ということは、志田が神戸で浜内組と対峙した1967年当時の年齢は22歳ってこと? でも、それは『追いつめる』に描かれた志田のプロフィールとは明らかに矛盾する……。

ということで、志田司郎シリーズにおける志田の年齢設定はなんとも奇々怪々な様相を呈していることがおわかりいただけるはず。ここで改めてそのアウトラインを記すと――『追いつめる』『あの墓を掘れ』の時点では37歳。これは動かない。その後、刊行された2冊の短編集には志田の年齢をうかがわせる記載は見当たらないものの、長編としては第3作となる『友よ、背を向けるな』(1979年)の時点で47歳になっていることが確認できる。これは作中で「たしかに、十年以前、私は浜内組の内情を調べあげたことがある」とされていることに加え、「私が家庭の幸福をの方を選んでいたら、定職を失うこともなく、今頃は、妻と十三歳になる子供と一緒に、なんの不安もない毎日を送っているのかもしれない」との記載があることから裏付けられる(『追いつめる』では、志田が妻子と別れた時、娘の久美は「今年三歳になる」とされている)。さらに「香る女」の時点では志田が神戸で四課の刑事をやっていたのは「十五年前」とされているので、とするならばその時点で52歳ということになる。確かに「もはや中年というより初老にふさわしい年齢」。それがだ、『殺人者は夜明けに来る』で、突如、47歳に若返る。作中では「若返ることもできなければ、今さら、この稼業から足を洗うこともできない」と言っているにもかかわらず! さらに『人生最後の殺人事件』では45歳へとさらなる若返り……。

これは一体どういうことなんだろう? ハードボイルド小説を読んでいて、よもやこんな難問を突きつけられることになろうとは……。『人生最後の殺人事件』なんて、年齢のことが気になって、ほとんどストーリーがアタマに入ってこないというね(苦笑)。しかし、生島治郎がこういうことをやっている以上は必ずなにかしらの意図があるはず。ワタシは、生島治郎という作家に最大級のリスペクトを捧げる者でありまして、この作家が何の意味もないことをやるはずはないと固く信じている。それは30冊を超える作品を読み込んできたこの3か月の経験からもたらされたもの(ちなみに、ワタシは「久須見健三はなぜヘレン・メリルを聴くのか?〜ナマシマ・ジローと「日本ハードボイルド」の原風景〜」において「中学生の頃から読んでいたという割には読んでいる作品はさほど多いとは言えない。多分、生島治郎の全著作(ウィキペディアのビブリオグラフィを元にカウントしたところ119冊)の1割にも満たないのでは?」と書いていた。今ではそれは3割を超えるまでになったのだけれど、それでもまだ3割。うーむ……)。だから、シリーズキャラクターがシリーズの中で若返る、というこの摩訶不思議な現象にも必ず何かしらの意図が隠されているに違いないと考えているのだけれど……。

でも、難問だよねえ。それは、今、こうしてこの文章を書いている段階になっても基本的には変っていない。しかし、このモンダイにケリをつけないことには志田司郎をめぐる真のモンダイ――志田司郎の人格。え、いくらなんでもきびしすぎるんじゃないの? と思わせられたと思ったら、一転してこんなにやさしくなっちゃって、という人格のブレがねえ。いくら「タフじゃなくては生きていけない。やさしくなくては、生きている資格はない」(生島治郎訳)とはいっても……というモンダイ――に入れない。で、ない知恵を絞ってあーだこーだ考えたわけだけれど……どーにか1つの仮説(らしきもの)にたどりついた。いよいよここからそのカイチンと行きたいんだけれどね、その前にまずはある事実を指摘しておく必要がある。それは、生島治郎は「志田司郎最後の事件」を書かなかったというこの事実。え、『人生最後の殺人事件』は? と、あるいは『人生最後の殺人事件』をお読みになっていない方はそうお思いになるかもしれない。タイトルからして、いかにもそれっぽいよねえ。でも、違うんだ。『人生最後の殺人事件』は志田司郎にとっての「人生最後の殺人事件」を扱った物語ではないのだ。これ自体が結構なサプライズでねえ……。

で、ポイントは、この『人生最後の殺人事件』であると。客観的に見て「香る女」や「地揚げ屋の女」が書かれた時点では、早晩、「志田司郎最後の事件」が書かれる流れになっていた――、そう思う。そりゃあね、ハードボイルド・ミステリーの主人公が階段を歩いて昇っただけで息が上っていたんじゃ格好がつきませんよ(『ヤクザ刑事』所収の「厄介な鉄砲玉」では志田はビルの5階にある事務所までエレベーターを使わずに歩いて昇るのだけれど、それだけのことで「息が上る感じになっていた」。そして「これぐらいのことでハアハア云うなんて、年はとりたくないもんだ」)。これじゃあ、もう命を懸けたハードな仕事はできない。志田司郎というタフガイの〝耐用年数〟は尽きたのだ。だから、生島治郎に課せられたのは、志田司郎という一代のヒーローにふさわしい「最後の事件」を用意してやることだった。そして、シリーズに幕を引く――。言うならば、志田司郎にとっての『長いお別れ』を書くこと。そして、ワタシは、『殺人者は夜明けに来る』がそういう作品であってもよかったのではないかという気がするんだ。それほど『殺人者は夜明けに来る』の出来はすばらしい。たとえば下巻冒頭で繰り広げられる志田と佐竹頭取の26ページ(!)にも及ぶ会話は2人のタフガイの真剣勝負と言っていいようなもので、志田司郎がすばらしいのは言うまでもないのだけれど、対する佐竹頭取も全く以て1匹のタフガイとしてこの〝会話劇〟を支配していると言っていい――

私は人差し指を老人につきつけ、拳銃の形を掌でつくって、引き金をひく仕種をしてみせた。

「こうして、一発弾丸をくらったら、あんたはありふれた死体のひとつになってしまう。生きている間こそ、正央銀行の頭取であり、周囲の連中はあなたの意に逆らうまいと、神経をぴりぴりさせ、顔色をうかがっているかもしれないが、下らない死体になってしまったあなたには誰も頭を下げる気なんぞしないでしょうよ」

「志田くん、わたしはこれでもいろんな経験をつんできている。自分が恵まれた立場に立っているからといって、のぼせあがってしまう青二才でもなければ、永年かかってせっかく築きあげた地位にしがみついて、それを失うのを怖れているような老いぼれでもないつもりだ」

私の毒々しい言葉も、この年の功を経て、あらゆるかけひきに長じ、ライバルとの闘争に打ち勝ってきたモンスター的な存在に対しては、なんの効果もなさそうだった。

老人は私のつきつけた指先を眺め、脂肪のつきすぎでだぶついた頬をふるわせて、ニヤリとしただけだった。

指先ではなく、実際に拳銃の銃口をつきつけられても、やはり、あわてふためくことなく、同じようにニヤリと笑ってみせるだけだろうという感じがした。

その意味では、個人的な好悪の情は別として、一種、畏敬の念を覚えずにはいられない。尊大で傲慢で、エゴイスティックな性格であり、鼻持ちならない老人ではあるが、どんな場合にも自信を失わず、己れの思うがままにふるまう度胸は大したものだ。

そんな「モンスター的な存在」が呆気なく死体で発見されてしまうというね。それは「老いた猟師」(物語序盤に志田が自分を「老いた猟師」に喩える場面がある)を自認する志田にとっても決して他人事ではない……。さらに、ラストの意外性と痛切さ。これが「志田司郎という物語」の大団円だとしても、なんの不足もない。つーか、本来ならば生島治郎はそうすべきだったのだ。しかし、そうしなかった。『殺人者は夜明けに来る』のあとにも2冊の長編と13編の短編が書かれ、それらは2冊の短編集にまとめられている。そして、それらの作品においては志田は45歳の働き盛りであるという……。

ここで1つ、ハッキリと言えることがある。生島治郎には『殺人者は夜明けに来る』を「志田司郎最後の事件」とするという選択肢が、あった。そして、もし生島治郎がその選択肢を取っていた場合、おそらく志田司郎は『殺人者は夜明けに来る』に58歳のタフガイとして登場していただろうということ。しかし、生島治郎は、あえて、その選択肢を捨てた。そして、志田司郎を〝永遠のタフガイ〟として物語の中に生きつづけさせるという全く別の選択肢を取ることにした。そのための伏線として下巻も半分以上を過ぎた段階で「あれから十年たって、草柳も十は年をとったはずなのに、その風貌は十年前とほとんど変っていないように見えた」――。この1行によって志田司郎は『殺人者は夜明けに来る』以降も生きつづける余地が担保されたということになる。で、問題は、なぜ生島治郎はそうまでして志田司郎シリーズを書きつづけようとしたのか? なんだけれど、1つ考え得るのは、シリーズの続行を求める出版サイドの働きかけに生島治郎が折れた、という可能性。でも、こんなんじゃおもしろくもなんともないよね。それよりも、彼が愛してやまなかったレイモンド・チャンドラーも実質的な「フィリップ・マーロウ最後の事件」と言っていい『長いお別れ』のあとに『プレイバック』というオマケみたいな作品を書いているので、その顰みに倣った、という方がまだしも(ちなみに、フィリップ・マーロウの年齢設定もなかなかにビミョーで、1939年に書かれた『大いなる眠り』では33歳。そして1954年に書かれた『長いお別れ』では42歳となっている。つまり、15年間で9歳しか年を取っていない。「サザエさん時空」ならぬ「マーロウ時空」……)。ただ、ワタシが導き出した仮説(らしきもの)はそれとも違う。ズバリ、生島治郎は『人生最後の殺人事件』を書きたかったのではないか?

『人生最後の殺人事件』――、このタイトルからしていかにも「志田司郎最後の事件」と誤解を招きかねない作品が意外にも「志田司郎最後の事件」ではないことは既に記した。じゃあ、なんでこんなタイトルが付けられているのか? それを書いちゃうとネタバレになるので割愛しますが(ヒントは高坂伴郎が62歳の推理作家であること)、いずれにしても思わせぶりなタイトルではある。志田司郎という男の物語を読みつづけてきた永年のファンが、1991年当時、こういうタイトルを冠した新作が「著者初の文庫書下ろし」として上梓されるのに際会して「志田司郎最後の事件」と思わなかったものは1人もいなかったろう。しかも『人生最後の殺人事件』にはタイトル以外にも「志田司郎最後の事件」と読者を誤解させる仕掛けが施されている。それは、章題。ここで全部で7章に分かれている各章の章題を紹介すると――

- 第一章 可愛い女

- 第二章 大いなる眠り

- 第三章 プレイバック

- 第四章 高い窓

- 第五章 湖中の女

- 第六章 長いお別れ

- 第七章 さらば愛しき女よ

そう、すべてレイモンド・チャンドラーの小説のタイトルなのだ。自他共に認めるチャンドラリアンとしてつとに知られた作家が志田司郎シリーズの最新作となる「著者初の文庫書下ろし」において各章題としてレイモンド・チャンドラーの小説のタイトルを掲げる、という特別なことをやって見せている。となれば、それがレイモンド・チャンドラーへのオマージュを込めた特別な作品である、ということは誰だって思うよね。それが、すなわち「志田司郎最後の事件」――。

ところが、これが、違うんだ。違う、ということ自体、1つのどんでん返しと言っていい。それほどのサプライズ。言うならば、読者は、生島治郎に一杯食わされたかたち。『人生最後の殺人事件』というタイトルと、レイモンド・チャンドラーの小説のタイトルを各章題として掲げるという仕掛けに――。このように読者を誤った思い込みに導く(ミスリードする)仕掛けのことをミステリーでは「レッドへリング」と言うわけだけれど、『人生最後の殺人事件』という小説の場合はなんとなんとタイトル(+各章題)が「レッドへリング」だったということになる。これはなかなかやることがエグい……。しかし、実は生島治郎は同じようなことを他の作品でもやっている。『ヤクザ刑事』の表題作である「ヤクザ刑事」がそうだし、「紅真吾最後の事件」にして生島治郎の〝白鳥の歌〟でもある『上海カサブランカ』もそう。で、『上海カサブランカ』については某密林のカスタマーレビューに少し長めのレビューを投稿しているので興味のある方はそちらを読んでいただくこととして、ここでは「ヤクザ刑事」について説明すると、ある日、志田は兵庫県警時代の後輩である安岡に「六本木でも一流と云われる高級クラブ」に呼び出される。で、場所が場所なら、安岡の身なりも。「彼は濃紺に白のストライプの入った、あきらかに特別仕立てを思われる高級スーツを一着に及んでいた」。いくら安岡が今では「バリバリの警部殿」とはいえ、所詮は警察の安月給。分不相応であることは一目瞭然。案の定と言うべきか、安岡は暴力団から顧問料という名目で金銭を受けとっていることを悪びれる様子もなく打ち明ける。まさに「ヤクザ刑事」。志田はそんな安岡に自分がつきあっている暴力団の組長に会ってくれと頼まれる。実は依頼したい仕事があるという。礼金は「安くみて百万円」。依頼の内容は、盗まれた1億円を取りもどしてほしいというもの。1億円はゴルフバックに入れてクラブのロッカーに隠しておいたものの、ある日、ゴルフバックごと消えてしまったという。調査を開始した志田はほどなく安岡らしき人物が問題のロッカーに出入りしていたことを掴む……と、粗々こんなストーリーなんだけれど、いよいよ事件の真相は? という段になって、それまで安岡がホンボシであるかのようにふるまっていた志田が突然、「こいつはなんの芝居なんだ」。当の安岡も「先輩なら、きっと、こっちの芝居に乗ってくれると思いましたよ」。独り蚊帳の外に置かれたワタシはこの急展開にただただ唖然とするばかり……。

――と、こんなふうに生島治郎は小説のタイトルを「レッドへリング」に使うということをやっているわけで、『人生最後の殺人事件』もそうであることを疑う理由は何もないでしょう。そして、まさにこの『人生最後の殺人事件』を書くことが1つのモチベーションとなって生島治郎は『殺人者は夜明けに来る』を「志田司郎最後の事件」にする選択肢を捨てた……。

もしかしたら、生島治郎は『殺人者は夜明けに来る』を「志田司郎最後の事件」にするつもりだったのかもしれない。実際、内容はそれにふさわしいもの。しかし、同作の執筆中に『人生最後の殺人事件』という小説の構想が浮上した。そこで『殺人者は夜明けに来る』を「志田司郎最後の事件」にすることをやめた。そして、引き続き志田司郎の物語を書きつづける伏線を張った。それが、「あれから十年たって、草柳も十は年をとったはずなのに、その風貌は十年前とほとんど変っていないように見えた」という1行。そして、この瞬間、「志田司郎最後の事件」はオプションとしても消滅した。もしかしたら、生島治郎は喜々としてその選択肢を取ったのかもしれない。なんか、そんな気がするんだよね。喜々として。あるいは、粛々として。「老いたタフガイの物語」を求める老いた読者のセンチメンタリズムにくるりと背を向けて……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜