〈殺し屋〉について考える②

困ったなあ。これで一体どう記事を締めくくれと……。

「〈殺し屋〉について考える①」にも書いたように、1958年こそはわが国エンタメ界における「殺し屋元年」と言ってもいい年だった。これは実にシンボリックで、1958年は大藪春彦がデビューした年であり、かの「世界最高のハードボイルド専門誌」にして〈殺し屋〉も当たり前のように生息していた「通俗ハードボイルド」のショーケースのような媒体だった『マンハント』が創刊された年でもある。その年がわが国エンタメ界における「殺し屋元年」だったというのだから、時代はまさにそういう気分の真っ只中にあったのだろう。そんな中、少しばかり意外な事実があるとするならば、逸早くこのトレンドに乗って殺し屋ものを世に送りだした作家が藤原審爾だったことだろうね。藤原審爾が『面白倶楽部』1958年11月号に発表した「殺し屋」こそは、事実上、わが国初の殺し屋小説と言っていい(なお、「〈殺し屋〉について考える①」でも書いたように、同じ年、青木義久の『殺し屋は俺だ』、大門正人の『奴は殺し屋』が刊行されている。しかし、いずれも全くの正体不明の作家。もしかしたら、貸本作家なのかもしれないなあ。なるほど、ハードボイルドのゆりかごとしての貸本小説、か……。ともあれ、この2冊については除外して考えざるを得ない)。しかもだ、「殺し屋」は知る人ぞ知るハードボイルド・カルトムービー『拳銃は俺のパスポート』(1967年)の原作となった。そういう意味でも特記に値する。加えて藤原審爾は森一生監督、市川雷蔵主演のこれまた知る人ぞハードボイルド・ムービー(ただし、こちらは作りがずっとスタティック。その分、カルト度では劣る、かな? それと、この映画の場合、最後があれでよかったのかという……)『ある殺し屋』(1967年)の原作者でもある。その原作とは『オール読物』1965年11月号に掲載された「前夜」。なんでも増村保造が本作を読んで映画化を企画、石松愛弘と構想を練り、準備はすすめられたものの、『華岡清洲の妻』を撮ることになったために森一生監督にバトンタッチされたという経緯があるそうだ(ソースはこちら)。でも、結果的にはそれがよかったのかもしれない。増村保造が監督だったらもっとジットリした作りになっていたのでは? という想像が働くので。ともあれ、『拳銃は俺のパスポート』と『ある殺し屋』という殺し屋ものの2大傑作がいずれも藤原作品を原作としているんだ。これは相当に意外な事実ですよ。だって、藤原審爾って、そういう作家ではないのだから。元をただせば『落日の光景』や『澪標』で知られる私小説の大家・外村繁に師事した文学徒で、自らも私小説作家としてスタートした人物。それがだ、その筋のマニアも唸る殺し屋ものの2大傑作の原作者であるという――。

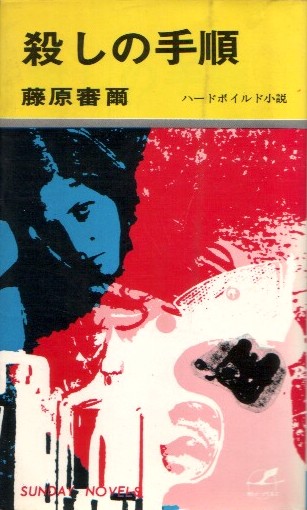

いや、そればかりではない。藤原審爾の小説を原作とした殺し屋映画は他にもある。池広一夫監督、峰岸隆之介主演の『殺し屋をバラせ』(1969年)がそうだし(原作は「殺しの手順」。初出誌は不明。なお、現在、藤原審爾の書誌作りに挑んでいる書誌研究家がおられます。その成果に期待、かな?)、渡邊祐介監督、原田芳雄主演の『反逆の旅』(1976年)もそう(原作は「よるべなき男の仕事・殺し」。初出は『小説推理』1975年6月号〜1976年1月号。ちなみに、この映画はヒドイです。よくもここまで原作を改悪できるもんだな、と。同じ松竹の製作で池波正太郎の原作を大胆に改変して成功した五社英雄監督、仲代達矢主演の『闇の狩人』(1979年)のような例もあるので一概に原作の改変がダメとは言えんのだけれど、結果として出来上がったものがコレではねえ……。まあ、「映画に愛された小説家」とも評される藤原審爾にしてからがこんな不幸なケースもあったと、そういうことで?)。藤原審爾がこれだけ殺し屋ものを書いているというのが驚きだし、それがことごとく映画化されているのも驚き。もうね、殺し屋ものと言ったら藤原審爾なんだよ、実績的にはね。である以上、「〈殺し屋〉について考える」というのならば、この「小説のプロ」についても考えざるを得ないという仕儀にはなるわけだけれど……。

さて、その藤原審爾が1958年の「殺し屋」以来、一体何編の殺し屋小説を書いたのかは、実はわからない。そもそも藤原作品をめぐってはウィキペディアでも「作品の正確な書誌は作成できておらず、特に量産期に未単行本化の不明作品があると見られている」と書かれているくらいで、正確な作品目録が存在しない状況。また、現状、わかっている分だけに限っても、たとえば1969年に『赤い殺し屋』という短編集(であることは国立国会図書館の書誌情報で確認できる)が日本文華社から刊行されていて、その表題作である「赤い殺し屋」が殺し屋小説であることは題名から見当はつくものの、それ以外については実際に読んでみないことにはなんとも。でも、『赤い殺し屋』なんて、そんじょそこらにある本じゃないんでね。「日本の古本屋」で検索すると、今日時点で1冊だけ在庫があることはあるんだけれど、その売り値はというと……。ということで、藤原審爾が一体何編の殺し屋小説を書いたのかは、わからない。ただ、最初が「殺し屋」で最後が「よるべなき男の仕事・殺し」(なお、「よるべなき男の仕事・殺し」というのは一応は長編小説ということになるのだろうけれど、実は200ページ程度しかなく、ワタシが読んだ角川文庫版『よるべなき男の仕事・殺し』には短編小説「果しなき欲望」が併載されており、それでどうにか文庫本1冊のボリュームを満たしていると言っていい。あえて本作を「よるべなき男の仕事・殺し」と表記するのも「よるべなき男の仕事・殺し」はあくまでも『よるべなき男の仕事・殺し』の収録作品であるという判断の下)であることはほぼ間違いない(念のため、「ほぼ」を付けておきますが、「ほぼ」が必要ないことはほぼ間違いない)。で、この「よるべなき男の仕事・殺し」なんだけれど、読んでいたら妙な気分になってきてねえ。たとえば、読み始めてほどなくこんな下りに遭遇することになる――

……彼は五年ほど前の仕事の報酬で、瀬戸内海の豊後海峡よりの島に、かなりの土地を買い、そこに小さい家をたてていた。時折彼はそこへ出かけて行き、船を自分で操縦して釣りをたのしんでいる。その島はさして大きな島ではないのだが、水がよく、蜜柑も出来るし、野菜もよく育つ。なんどか出かけるうちに、次第に彼はその島が気に入り、足を洗ってそこで暮す決心をし、土地も五千坪ばかり買い足した。乳牛二頭も昨年おくり届けており、このほど新しい家を建てたばかりである。彼はそこで蜜柑をつくり、野菜をつくり、ハムやソーセージもつくり、つまり自給自足の生活をする気なのだった。しかし彼はなにもそれが彼の望みの生活だというわけでもなければ、その生活を手に入れたくて、今の仕事をえらんだわけではなかった。彼は恋人に逃げられ、自暴自棄の日々を送っているうちに、この仕事に手をつけたのであり、それと倶に空虚になって行く心を癒すのには、汗水たらして食べるものをつくり、ひっそりと生きて行くよりほかはないと、神に罰を与えられたように、そう思いだしたにすぎなかった。それはおそらく孤独で苦しいわびしい生活になるにちがいないが、それしか自分にのこされた道はないのだと、彼は信じ込むように思っていた。

「よるべなき男の仕事・殺し」というのは、殺し屋である加倉井浩とただ刑事のカンだけで加倉井を犯人と決めつける(疑うのではない、もう完全に犯人と決めつけている。そして、家庭も顧みず捜査に没頭するという。ま、「ザ・昭和」とでも言うのかな?)警視庁捜査一課のベテラン刑事・八木のつば迫り合いを描いた小説なのだけれど、その加倉井浩はもう殺し屋という仕事から足を洗おうと考えているというのが物語に厚みを加える重要なポイント。で、開始早々、読者にその旨を周知しているのが↑の下りということになるのだけれど、ただなぜか藤原審爾はここで加倉井浩のことを「彼」、殺し屋のことを「仕事」と書いている。なんとも意味あり気ではないか。そして、この作品が藤原審爾が書いた最後の殺し屋小説であることを考えるならば、まるで「彼」に「藤原審爾」、「仕事」に「作家」を当てはめてくれと言わんばかり? つまり、これはこの作品を最後に殺し屋小説から足を洗おうとしている作家・藤原審爾その人の心境の吐露としても読めてしまうという。で、確かにそう思って読むと、たとえば「彼は五年ほど前の仕事の報酬で」云々という下りだって、そういえば『殺しの手順』が刊行されたのがそのくらいだよなあ、と。こんなことも加味するなら、いよいよ藤原審爾は加倉井浩という男にことよせて自分のことを書いているのでは? という気にもなってしまう。ただ、そうなると、藤原審爾が殺し屋小説から足を洗おうと決心するに至ったのは「それと倶に空虚になって行く心を癒すのには、汗水たらして食べるものをつくり、ひっそりと生きて行くよりほかはないと、神に罰を与えられたように、そう思いだした」というすぐれて倫理的な理由から、ということになるのだけれど、そうなると殺し屋小説とは藤原審爾にとってはいわゆる「身過ぎ世過ぎ」の類いだったということだろうか? 作家の心をそれほどまで「空虚」にしたとするならば、そういうことも考えざるを得なくなる。確かに藤原審爾というのは私小説作家としてスタートした人物。そんな人物がエンターテインメント小説に手を染めることになるに当たっては「新宿で焼け跡闇市派作家として酒と麻雀の放蕩無頼の生活を送りつつ、話題作「魔子を待つ間」などを発表するが肺結核が再発して入院。1950年に2度の大手術で肋骨8本を切除した。藤原は1952年までつづいた入院期期間中にも入院費の捻出と妻子への仕送りのために小説を書き続け、中間小説誌ブームに乗って社会派風俗小説の書き手となった」(ウィキペディア)――という事情があったとされている。藤原審爾にとってのエンターテイメント小説(あるいは「社会派風俗小説」)がある種の「身過ぎ世過ぎ」の類いだったのは間違いないところなのかも知れない。そう考えるならば、藤原審爾は加倉井浩という男にことよせて自分のことを書いている、というのはいよいよ間違いない? そう思ってウィキペディアの「主な著作」をじっくり検分すると、確かに「よるべなき男の仕事・殺し」以降はあまりエンターテイメント小説を書いていないんだよね(全く書いていないわけではない。1978年には『スパイ・その苦い歳月』、1979年には『恐喝その死の匂い』とエンタメそのものと思われる本が刊行されている。しかし、それも1979年まで。1980年以降は皆無)。また「経歴」を読むと「1973年、肝硬変と糖尿病で入院。1970年代後半からは『死にたがる子』『落ちこぼれ家庭』『結婚の資格』など、家庭問題をテーマとした社会性の強い作品を相次いで発表」とあって、この辺りからは明らかな心境の変化もうかがえる。そして、未完に終った『まだ愛を知らない』を遺して1984年12月に旅立った――ということになるようだ。「それはおそらく孤独で苦しいわびしい生活になるにちがいないが、それしか自分にのこされた道はないのだと、彼は信じ込むように思っていた」というその「道」を藤原審爾は行った――と、この「経歴」はそういうことを伝えている……?

しかし、これはなんとも困惑させられる、ワタシのようなエンタメ小説をこよなく愛するものとしてはね。エンタメ小説って、書くものをしてそんなに心を「空虚」にしてしまうものなんですかねえ。第一、「身過ぎ世過ぎ」というには出来が良すぎるよ。そう、藤原審爾が書いたエンタメ小説はどれも抜群に出来が良い。中でも殺し屋小説は傑作揃いと言ってもいいくらい。だからこそ映画化もされたわけで、『殺し屋をバラせ』の原作となった「殺しの手順」なんて実によく作り込まれている。ザックリ言うと、このハードボイルド小説(とカバーに記されている)、殺し屋である阿久根が一種のシールドルームとなっている邸を奇想天外でありながらも十分に納得させられる方法でハッキングして見事にミッションを達成してみせるというハードボイルドと本格推理をミックスしたようなユニークな作品で、これだけでも相当に高得点を付けられるだろう。しかも、それにさらにちょっとしたどんでん返しは用意されているし、最後の1行が醸し出すエスプリというのかな、そんなものまで加味されていて、よくこのボリューム(新書判で25ページばかり)にここまで詰め込んだものだと感心させられる。まさに「小説のプロ」ならではの神業? しかし、それは「彼」にとって心を「空虚」にする「身過ぎ世過ぎ」の類いに過ぎなかった。そして、遂にはその「仕事」から足を洗うことを決心するに至る――。これはねえ、ワタシの立場ではなかなか受け入れがたい。それに、ワタシの見るところでは、藤原審爾はいずれにしたって殺し屋小説から足を洗うことになるはずだったんですよ。実はワタシは殺し屋小説なるものについてある仮説を持っておりまして、その仮説を立証するために「よるべなき男の仕事・殺し」を読んだようなものなんだよね。そして、その仮説においては、藤原審爾が「よるべなき男の仕事・殺し」を最後に殺し屋小説から足を洗ったことをめぐっては、全く別の説明がなされるはずだったんだよ。そして実を言えば「よるべなき男の仕事・殺し」は一方ではワタシの仮説を裏付けてもくれたのだ。「〈殺し屋〉について考える②」と題して記すならこっちの方なんだよなあ……。

「よるべなき男の仕事・殺し」では加倉井浩の姉(慶)は進駐軍にレイプされたことを苦にして自殺したという設定になっている。警視庁捜査一課の八木は新宿署の根来(1975年から76年にかけてフジテレビ系列で放送された『新宿警察』では北大路欣也が演じた役。ちなみに、根来の同僚の結城刑事を演じたのが藤竜也で、これが日活ニューアクションさながらで。そのカッコよさに感化されたワタシは、一時期、米軍放出のアーミージャケットを着ていたものです。煎じ詰めればそれは藤原審爾の影響ということになるわけだけれど……)とともにその事情を知っているはずだという慶の小学校時代の同級生に会って話を聞くのだけれど――

明見悦子というおかみさんは、

「知ってるなんてもんやないです」

と慶のことを言った。進駐軍に暴行されたとき、彼女も一緒にいて、慶が彼女をかばって自分が犠牲になり逃がしてくれたという仲だった。むろん慶の一家のこともよく知っていた。慶の一家は空襲までうどん屋をやっていたのだが、空襲で家を焼けだされた時、行方不明になり、慶と浩の二人だけが、近所の者に助けられた。もともと食べもの屋は、配給になり、食べるにも苦労するような暮しだったので、子供たちを置き去りにして逃げたという評判もあったそうである。浩と二人は、船員相手の食堂へひきとられて、そこで働いていたのだが、姉が自殺したあと、密航して送り戻されたりしていたが、そのうち中国人の林の家で面倒みてもらうようになった。その林の家で、せっせと貯金しているのを林がみて、何を買うんだときくと、学校へ行くと答えたのが気に入られ、おくればせながら浩は学校へ行かせてもらったそうだった。その後、大学を出た頃、いちど浩に会ったが、それ以来、三十年ちかく会っていないし、噂も聞かない。その時、慶のお墓をたてようと話したのだが、それきり音沙汰ないので、慶の遺骨は悦子の家の墓地のあるお寺へあずけたままになっている。

一読した限りでは、これは登場人物の生い立ちに曰くを持たせるためのよくありがちな設定のようにも思える。しかし、実はそうではないのだ。藤原審爾に限っては進駐軍云々はそんな取ってつけたようなモノではありえないのだ。というのも、藤原審爾は昭和20年代には「みんなが見ている前で」など米軍占領下の女性の受難を描いた小説を多数発表しているので。それらは『みんなが見ている前で』正・続として単行本化されているのだけれど、なんでも最初の作品が発表されるや、各地の女性から私はこんな目にあったと訴える手紙が続々と舞い込んだとかで、藤原審爾はそれらをもとにして次々と小説化し、結局、『みんなが見ている前で』は正・続2冊を数える大著になった――ということらしい(ソースはこちら)。藤原審爾という作家は、戦後の一時期、こんなジャーナリスト顔負けの姿勢で社会問題と真っ正面から取り組んだという経験を持っている。だから、加倉井浩の姉に関る設定はそんな生半可なものではないんだよ。必要とあらば彼はどれだけでもこの件に関るエピソードを膨らませることができただろう。しかし、そうしなかった、「よるべなき男の仕事・殺し」というのはそういう物語ではないので。理由はそれだけだろう。いずれにしても「よるべなき男の仕事・殺し」という小説には『みんなが見ている前で』に通底する主題が通奏低音のように流れている。で、これと同じようなことは他の殺し屋小説にも言えるのだ。「殺し屋」に出てくる駿は戦災孤児という設定だし(その駿を「どん底からひろいあげてくれたのが、高田の身内の周治」)、「前夜」の塩沢は「軍人上りの殺し屋」とされている。その塩沢が再登場する「太陽が沈んだから」(初出誌不明。『殺しの手順』所収)には元特務機関の男だとかその参謀を務めている陸士卒の男だとかが出てくる。藤原審爾の殺し屋小説には随所でこうした「戦争の記憶」が顔を出す。言うならば、藤原審爾の殺し屋小説とは「戦後文学」なのだ――と、話がいささか意外な(だよね? 書いている本人もそうなのだから、読んでいる人はなおさらでしょう)方向に展開したところで「〈殺し屋〉について考える①」でも紹介した宍戸錠と矢作俊彦との対談から矢作俊彦の日活無国籍アクションをめぐるこんな発言を紹介しておくのも無駄ではないだろう。彼は対談も終り近くになって不意にホストとして対談をまとめる必要があることを思いだしたかのように――「結局、日活無国籍アクションは、ひととき咲いたお伽話。前々から、戦後民主主義と同じく、時代の徒花だったんじゃないかと思ってきたけど、安藤昇や町井久之、『ニコラス』の創業者の評伝(引用者注:ロバート・ホワイティング著『東京アンダーワールド』のこと。ちなみに、ペーパーバック屋だった頃の在庫にこの本の英語版があった。恥ずかしながら、あの本がそんな本だったってことは今日の今日まで知りもせず……)を読んだり安部譲二さんの話なんか聞くと、まんざらそうでもない。東京の一角にギャングが徘徊し拳銃が唸る暗黒街があった。そうなると日活が描いた世界だって、この国の歴史の短い一瞬を映し出して――」。これに対し宍戸錠は「おい、勘弁してくれ。エースのジョーは戦後民主主義の暗喩だなんて言い出すのは。だいたい、戦後民主主義は非武装だ」と混ぜっ返しているのだけれど、でも戦後の一時期、この国には日活無国籍アクションに描かれたような暗黒街があったというのは確からしいんだ。つまり、あの日活無国籍アクションもある種の「戦後文学」だったということに……。そして、そうであるならば、いずれは使命を終えるときがやってくる、ということになる。藤原審爾が1975年に至って殺し屋小説から足を洗うに至ったのも、煎じ詰めればそういう理由――と、こんなふうにこの記事を締めくくればよかったんだけどなあ……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜