どうでもいいこと

〜田中小実昌の「色モノ小説」は今〜

この6月以来、フランス書院の海外ポルノ小説シリーズだの、生島治郎が晩年に書いた「ポルノ小説まがい」の作品だの、「そっち系」の本ばかり読み耽ってきたわけだけれど、きっかになったのは鏡明の『ずっとこの雑誌のことを書こうと思っていた。』(フリースタイル)だった。知る人ぞ知る「世界的ハードボイルド・ミステリィ雑誌」である『マンハント』について記した本。これが、妙に香ばしい。それは、当の『マンハント』にそういう要素があったからで、『マンハント』ゆかりの面々の中にはその方面でも実績を残した御仁が少なくない。たとえば山下諭一は……と、これ以上は「ハードボイルドの向う側〜フランス書院の海外ポルノ小説シリーズ〜」を読んでいただくこととして――どうやらワタシは大事なことを忘れていたようだ。『マンハント』ゆかりの面々とその筋との関りということで言うならば、絶対に忘れてはならない人物がいたのだ。それは、田中小実昌。そう、コミさんですよ。『マンハント』ゆかりの面々とその筋との関りについて語るのなら、なんでこの人の存在を無視できようか! ああ、ワタシはどうかしていたのだ……。

ということで、まず『マンハント』と田中小実昌との関りを振り返ろう。と言っても、『マンハント』と田中小実昌との関りを振り返ることは同誌の創刊号から終刊号までを振り返ることに等しい。それほど『マンハント』と田中小実昌の関係は深い。これは、量的にも質的にもね。しかし、その振り出しはやはり翻訳スタッフとしてで(なお、『マンハント』は当初、目次ページに「翻訳スタッフ」として翻訳担当者の氏名を五十音順に表示するのみで個々の作品の翻訳者は明示しないというスタイルを採用していた。人数は創刊時点では11人。ただし、メンバーは固定されたものではなく、人数も最大で16人だったこともある。しかし、こうしたスタイルが採用された最後の号となる1960年6月号では6人にまで減っており、やはり個々の作品の翻訳者を明示しないというスタイルには当の翻訳者からしたら抵抗があったのかもしれない。そりゃあ、ねえ、やっぱり自分の名前でやりたいよねえ……)、ここは森下祐行氏による労作『マンハント総目次・索引』(泰西書院)のウェブ版「マンハント・ファイル」のデータを元にその関与の度合いを分析するなら、実に創刊号(1958年8月号)から終刊号(1964年1月号)までほぼ皆勤賞に近い頻度で関与していたことがわかる(翻訳を担当していないのは1962年10月号、1963年2月号、同4月号のみ)。またコラムなどの寄稿者としても1959年8月号の「マンハント・スクエア」(1958年から59年まで目次ページの裏と編集後記に相当する「マンハンタアズ・ノート」の裏に署名入りで掲載されていたコラムのこと)に「声が高い!」と「ひょうずんご」の2本を寄稿したのを皮切りにショートショート(1961年7月号と1962年3月号)や「ハードボイルド名探偵伝④これがヤツらの内幕だ! クール&ラム探偵社は大さわぎ」(1961年12月号)など、こちらは翻訳ほどの頻度ではないものの、当時、まだコミさんはミステリの翻訳家としてその名を知られはじめた頃だったことを考えるなら、これだけ署名記事を寄稿していること自体が『マンハント』とコミさんの特別な関係を物語っていると言っていいでしょう(こうした親密さは、同じくコミさんが翻訳者として関っていた『エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン』では見られない)。ただ、この頃まではコラムだのなんだのと言ったところであまり「そっち系」という感じではない。1962年3月号に掲載されたショートショート「アンシンカブル・ライフ」なんて『SFマガジン』に載っていてもおかしくないくらい。ひょっとして、本当に『SFマガジン』のために書いたものの、福島正実にボツにされてこっちに回ってきたとか……? しかし、1962年4月号、遂にその正体を現わす。それが連載「G線上のアリャ:しゃり・まん・ちゅう」のスタート。タイトルからして隠語まみれで香ばしいことこの上ない。内容も東京大学文学部哲学科在学中ながら軽演劇の劇場で文芸部員(とは名ばかりで、実際は「舞台雑用」だったらしい)として働いたり、香具師の一群に身を投じて全国(つーか、実際には新潟・富山・石川・福井の4県だけなんだけどね。最初に訪れたのが富山で、日枝神社の山王祭でも商売をやったらしい。この旅のことは「香具師の旅」にも描かれている)を旅したり――というその唯一無二の職業遍歴を綴ったもので、やってる仕事が仕事なので「そっち系」の話もバンバン出てくる。たとえば、コミさんが働いた「東京フォリーズ」は日本で二番目にストリップをやった劇場らしいのだけれど(コミさんが野坂昭如との対談でそう話している。ちなみに一番目は新宿にあった帝都座だったとか)、こと「全スト」に関しては「東京フォリーズ」の方が先だったらしいのだ。その栄えある第1号となったのは「女西郷」とも「女用心棒」とも異名をとる大女で(後には女子プロレスでも勇名を馳せたという)、進行係としてその一部始終を目撃したコミさんが綴るその舞台裏はというと――

そのうち芝居もおわり、バラエティがはじまった。女用心棒の出番もちかくなったので、進行係のぼくは、幹部部屋にひとりでいる女用心棒をよびにいったが、部屋の入り口にかかったカーテンをあけ、ひょいと首をつっこんで、ギョッとした。ブラジャーどころか、パンティもなにもはいてない女用心棒が、両足をなげだして、太腿のあたりにパフをたたいてたのだ。

逃げだそうにも、足が動かない。ぼくは、ただ、口をパクパクさせていた。やがて、どうにか、人間ばなれがした声がでた。

「もう、出番ですから……」

やっとのことでそれだけ言うと、ぼくはさっそく首をひっこめようとした。ところが――

「ちょっと、まってよ」

と、着物をきてない西郷さんの銅像のような女用心棒は立ちあがった。懐しのボレロではなく、懐しのボルネオみたいなジャングルは、まともにおれのほうにむいている。そのジャングルにかかったゴミを(なんのゴミかはしらない)、ちょいと指さきではじいて、女西郷は、うすい紗のきれっぱしを肩にひっかけ、あるきだした。

なるべくはなれようとするが、女用心棒は、なんだかんだ、しゃべりながらついてくる。文字通りポカンと口をあけた大部屋の連中のあいだを、まるっきり透いてみえる紗を、さも、じゃまっけにヒラヒラさせながら、女西郷はおいかけてきた。

ステージのそでまで、やっとたどりついたとき、ルンバをおどってひっこんできたおどり子たちとぶつかったが、みんな、キャッ、と逃げてしまった。けっして、つくり話ではない。

ところが、女用心棒は、てんで平気なのだ。いったい、どういう神経なのか……いや、神経なんてものは、はじめから、なかったのかもしれない。ともかく、まともな頭でないことはたしかだ。

この「女西郷」だか「女用心棒」だかがステージに立ってGBMの『懐しのボレロ』に合わせて――踊るのではない、「動物園の白熊みたいにのろのろ、うろうろ、ステージを三度まわった」。そして、振り付け係の「はい、ポーズ」という掛け声とともに「自由の女神みたいに、片手を頭の上にあげた。肩にかかった紗がすべり、腰のまわりから、するっとおちて……」。これが、わが国初の「全スト」の決定的瞬間である……。

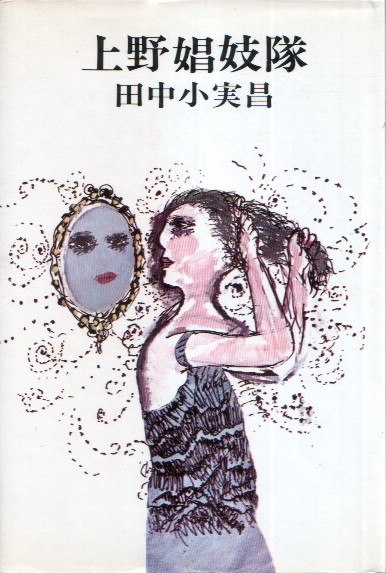

ともあれ、こうして「世界的ハードボイルド・ミステリィ雑誌」にストリップ・ショーの舞台裏が当事者の手によって綴られるというなんとも場違いなルポルタージュ(?)が掲載されることとなったわけだけれど、その後も「G線上のアリャ」は「香具師の旅」を終えるあたりまで続けられ、1962年12月号を以て完結となる。しかし、その後も「ヌード学入門」「ヌード学入門・第2部こみまさ=ヌード・ゼミ」――と、やはりコミさんの唯一無二の職業遍歴に根ざした連載はお題と趣向を変えて『マンハント』終刊まで続くことになる。いずれもどう見たってハードボイルド専門誌に掲載するには筋違いと思われるもの。しかし、コミさんは孜々として連載を続けた――つーか、『マンハント』側(具体的に言うならば、編集長の中田雅久)が連載を続けさせた。そして、実に田中小実昌の最初の著書はこの『マンハント』の連載を主要なコンテンツとして編まれたエッセイ集――つーか、半生記かな、タイトルで「人生」と謳っていることに鑑みるならね――である『かぶりつき人生』(三一書房)なのだ。さらに『かぶりつき人生』はかの「ロマンポルノの帝王」神代辰巳の第1回監督作品として製作された『かぶりつき人生』の原作ともなった。その主要コンテンツの掲載元である『マンハント』は、だから、わが国のポルノ文化史にも決して小さからぬ爪痕を残している、ということになるんじゃないのかな? さらに言えば、そんなコミさんは、世間一般では「色モノ小説」の書き手と見なされていた時期がある。これは、クドクド説明するまでもなく、コミさんの著書のタイトルを列挙すればわかってもらえるだろう。曰く『上野娼妓隊』(第1作品集。1968年、講談社刊)。曰く『姦淫問答』(第2作品集。1969年、講談社刊)。曰く『色の花道』(第3作品集。1969年、文藝春秋社刊)……。こうなると『マンハント』ゆかりの面々とその筋との関りについて語るのなら田中小実昌を外すなんてありえないわけですよ。そういうことに、遅ればせながら気がついた――。

というわけで、ここからは、そんな田中コミさんが書いていた「色モノ小説」にスポットを当てようと思うんだけれど――これがねえ、なかなかのイシューを孕んでおりまして……。まずは作家・田中小実昌の足跡を振り返ろう。ミステリの翻訳家として文芸ジャーナリズムに登場した田中小実昌が作家としての第一歩を記したのは早川書房発行の『別冊クイーンマガジン』だった。その1959年秋号(創刊号)に寄稿した「海は眠らない」こそは作家・田中小実昌の記念すべきデビュー作。その後も「犯人はいつも被害者だ」(1960年冬号)、「たたけよさらば」(1960年夏号)とわずか4号で廃刊となった同誌に3作も寄稿している。また同じく早川書房発行の『SFマガジン』1961年8月増刊号にも「悪夢がおわった」を寄稿しており、早川書房のコミさんに対する期待の高さがうかがえるのだけれど、ハッキリ言ってこれらの作品はさほど出来がいいものではない。「海は眠らない」は、ハードボイルド・タッチの文体は悪くないんだけれど、いかんせん、事件の解決が唐突すぎる。あと「うしろ頭」って日本語ある? 普通、「後頭部」でしょう(笑)。また「戦後、ぼくが新宿でテキヤの子分をやってたころに考えたストーリイだ」(桃源社版『幻の女』あとがき)という「たたけよさらば」はいわゆる「変格もの」ということになるのかな? 殺人事件の被害者があの世とこの世を行ったり来たりして自分を殺した犯人を捜し出すという話で、感想としては……コミさん、ムリしてるなあ、と。こういうのは都筑道夫あたりに任せておけばいいんだよ……。ともあれ、こういう感じで、「ミステリ作家・田中小実昌」に対してはあまり良い点数はあげられない。ミステリの翻訳では「センテンスが短く、平明でわかりやすく、しかもテンポが良い」「ジェイムズ・M・ケインの作品などは田中とは息が合って、原作の味がそのまま読者の胸の中へずいっと入ってくるといった迫力があった」(生島治郎著『浪漫疾風録』より)との評価もあるコミさんだけれど、残念ながら実作には向いていなかったということだろう。だからということか、一度、コミさんは創作から手を引いている(田中小実昌の詳細な作品目録が見当たらないため、確たることは言えないのだけれど、コミさんは「悪夢がおわった」の後、しばらく小説らしい小説は書いていない。確認できるのは、『マンハント』1962年3月号に寄稿したショートショート「アンシンカブル・ライフ」くらい。だから、コミさんは、一度、創作から手を引いている、という理解で間違いないと思う)。しかし、そんなコミさんは、1966年になって、突如として『文學界』というしかつめらしい伝統ある純文学雑誌に「どうでもいいこと」なる、これはこれでなかなかにコミさんらしいノンシャランなタイトル(身構え)の作品を寄稿している。一人称「ぼく」で綴られた完全な私小説だけれど、父(独立教会の牧師)が末期がんであるとの知らせを受け急ぎ故郷に帰った「ぼく」が現前する深刻な事態から逸れてつい「どうでもいいこと」を考えてしまうという、率直と言えば率直、痛切と言えば痛切なストーリーは派手さはないものの十分に文学的で、出来も良作と言っていレベル。田中小実昌の才能はミステリのような作り物よりもこういう私小説的なものに向いている、という1つの例証だろう。そして、その延長上に谷崎賞を受賞した「ポロポロ」がある、ということになる。ところが、田中小実昌が一筋縄では行かないのはここからで。というのも、この両作を結ぶ線は一直線にはなっていないのだ。曲折がある。それが、作家・田中小実昌が「色モノ小説」を書いていた時代、ということになる。もっとも、この当時、コミさんが書いていた小説群についてはその唯一無二と言っていい職業遍歴に根ざした風俗小説――という括りでもいい。実際、そういうものなのだから。しかし、コミさんが歩んできた道からして描かれるのは必然的にパンパンやストリッパー、はたまた自身が経験したテキ屋といった「紅灯の巷」の住人たち、ということにはなる。そのため、言葉遣いは伝法で、隠語だってバンバン出てくる。それは、たとえばこういう感じのものになるわけだけれど――

だいたい、その目つきが気にくわない。目は焼イモとはちがう。あったかい目なんて、おヘソがかゆくなる。

おまけに、アメパンは、うれしいことみたいに、あったかい目で、ニッコリわらいながら、スカートの下に手をいれ、ストッキングをぬいだ。

「おスミ、これ、ナイロンだわ」

隊長の隆子ねえさんは、ため息をついて、あたしをふりかえり、弁天島のお雁が、なんだかあわてて、アメパンの手からナイロンのストッキングをひったくった。

うちの隊長はすなおでいけない。終戦後三年もたった今、ナイロンのストッキングに感心しているようではこまる。アメ公が進駐しはじめたころは、ナイロンの靴下一足で、まる一月とおしでボンボをさせたパンスケもいたそうだけど、今では、せいぜい、ボンボ三回分ってところだ。

もっとも、これだけたくさんいる上野(ノガミ)のパンスケのなかでも(お雁の縄張(ニワバ)の不忍の池の弁天島などは、夜になると、パンスケだらけで、パンスケの重みで島が沈む、とあるアメ公の兵隊がいった)ナイロンのストッキングをはいてる者はいない。弁天島のお雁も隊長の隆子ねえさんも、あたしも、ナイロンどころか、スフの靴下(ゲソロップ)だってしてない。

アメパンが、ニッコリ、ナイロンのストッキングを脱ぎ、さすがの弁天島のお雁も調子がくるったらしく、喋(ベシャ)らせたら、あたしたち上野娼妓隊でもバンチョーで、だから、娼妓隊の参謀だと威張ってるお雁が、ひょろ長い首に言葉がつっかえたみたいに、どもった。

「こ、この靴下は、オト……オトシマエにいただいちまうんだよ。わかってんのかねえ。まだ、ニヤニヤわらってる。アメリカじゃ、ナイロンの靴下なんかめずらしくもないっていうの。ここは、ニホンだよ。ちらちら、見せびらかすんじゃねえや」

こんなだらしないイチャモンのつけかたってあるもんか。靴下のことなんか、どうでもいいじゃないの。

それより、戦争に負けたニホンに、アメリカの兵隊がくるのはしかたがないけど、アメリカの女まできて、しかも、通りにたって、パンスケをすることはないはずだ。あたしは言ってやった。

「この上野は、いくら、アメリカの女だからって、あたしたち娼妓隊がだまってないからね。昔の彰義隊も、官軍がなんだい、って、この上野で喧嘩(ゴロ)をまいたんだ。勝てば官軍だから、今は、おたくらのアメリカが官軍だけど、あたしたち上野娼妓隊は、ブルかんで、ひっこんだりはしないわ。昔のショーギタイ、しってる?」

アメ公の女なんか知ってるわけがない。ザマーミロとおもったら、アメパンがニッコリ、コクンとうなずき、あたしは、また空気がぬけたような気持になった。

「上野娼妓隊」の冒頭部分。上野は「ノガミ」、縄張は「ニワバ」、靴下は「ゲソロップ」、喧嘩は「ゴロ」。加えて「ボンボ」なんていう九州人なら赤面せずにはいられないような隠語も当たり前のように出てくるという……。ちなみに、コミさんにこの小説を書くよう勧めたのは、当時、『小説現代』の編集長だった大村彦次郎で、この時のことを『文壇うたかた物語』(筑摩書房)でこう振り返っている――「チャンドラーの翻訳家としても知られていたから、推理小説なら書けるかもしれないと思って原稿を注文したら、およそトリックも構成も無頓着な作品が出来上がってきた。これでは使いものにならないので、あらためて戦後の闇市体験を、ユーモア小説に仕立てたらどうですか、とすすめたら、こんどは「上野娼妓隊」という作品を持ってこられた。夜の上野の山で、視察中の警視総監が、おかまの姐御に殴られる、という事件があった頃の話だ。(略)しかし、田中さんにとっては、なまじ娯楽小説の枠組みにはめられず、神とはなにか、セックスとはなにか、といった作者一流の命題を、ノンシャランに乾いた口調で語るほうが、柄に合っていた。その頃書いた「姦淫問答」とか、後年の谷崎賞を受賞した「ポロポロ」のような作品に、作者の真骨頂が窺える」。さすがによくわかってらっしゃる。やはりコミさんには型にはまった創作なんて向いていないんだよね。そういう意味では辻潤と似ていると言えるかも知れない。辻潤も型にはまった創作には向いていない人だった……。ともあれ、関係者のそういう見方もありながらも、↑のようなものをコミさんはざっと10年ばかり書きつづけることになる。そして、もしかしたらコミさんはこんな「色モノ小説」の書き手として作家キャリアを全うしていた可能性だってなくはないのだ。だって、当人はそのことに何の不満も持っていなかったようなので。しかし、転機は訪れる。1977年、当時、中央公論社発行の文芸誌『海』の編集者だった村松友視がコミさんに注目。なんでも同誌にはエッセイは寄稿していたそうなのだけれど、村松友視としては「田中小実昌という作家の世界の輪郭が、いまひとつぼやけたままになっているのではないかという印象を持っていた」。要するに、この人はもっと書ける人だと、そう見ていたということだね。ただし、それは「私自身の見定めというよりは、吉行淳之介、色川武大、野坂昭如といった作家たちの、田中小実昌に向ける目が、その作品世界の芯にある知性に向けられているような気がしていたからだった」。まあ、ねえ、これだけ錚々たる作家たちとつきあいがあるわけだから、何か持っているはずに違いない――と、そう思うよね。そうなると、編集者としては、その「何か」を自分の手で引き出したいと思うわけで、かくて『海』への寄稿をお願いするという段になるわけだけれど、この際、コミさんと村松友視との間で繰り広げられた電話でのやりとりが傑作でねえ。ここは村松友視が『夢の始末書』(角川書店)に記すところを引くならば――

「いやあたしゃあね、映画を見に行かなきゃなんないんだよね、今日は」

「じゃあ、二、三日あとでもいいんですけど、とにかく一度お目にかかって、ですね」

「いやだからさ、今日が都合がいいんですよ」

「でも、映画を見られるんでしょ」

「いやだからね、映画を見たあとで会えると思ってね」

「じゃ、映画のあとでお目にかかれますか」

「いやそれがね、あれ何時だったかなあ、ちょっと待ってよね」

「はい……」

「ああ、あのね、そのあともまた別な映画があるんだよね」

「はあ……、じゃ、後日……」

「いやだからさ、その映画と映画のあいだに会えるんじゃないの」

「あ、三十分くらいありますか、お時間」

「あのね、試写会ってのはいいかげんな時があってねえ」

「はあ……」

「決った時間に始まんないときがあるんだよね」

「じゃ、無理ですか」

「いやだからさあ、いざとなりゃ、あとの映画やめたっていいんだし」

「それじゃ、そうしてもらえます?」

「いやちょっと待ってよ、はあはあ、こりゃ見たい映画なんだなあ」

「じゃあ、やっぱり無理?」

「あのさあ、あなた映画きらいかなあ」

「いや、別に……」

「あ、やっぱり、一本目のあとにしましょう」

「はい、分りました」

もうね、田中小実昌はどこまでも田中小実昌でしかなく……。ともあれ、こうしたコンニャク問答(?)を経て『海』1977年12月号に掲載されることになったのが「ポロポロ」であり、引き続き「北川はぼくに」「岩塩の袋」「魚撃ち」……と、一連の従軍体験に根ざした作品が同誌に掲載されることになったと。そして、これらの作品を収めた連作短編集『ポロポロ』によって田中小実昌は第15回谷崎潤一郎賞を受賞することになる。ここに田中小実昌はそのユニークな職業遍歴や飄々とした人柄で愛される「人間・田中小実昌」からその作品で評価される「作家・田中小実昌」へと変成を遂げた、ということにはなるかな。なお、田中小実昌は谷崎潤一郎賞を受けたのと同じ1979年に直木賞を受賞しているわけだけれど、本稿ではあえてこの事実を重視しません。というのも、ちょっとおかしいんだよね、この受賞。だって、対象とされた「ミミのこと」と「浪曲師朝日丸の話」はいずれも1971年に発表されたものなのだから。それが、1979年2月に両作を含む短編集『香具師の旅』(泰流社)が刊行されたことを理由に同年上期の直木賞候補となり、なんと受賞してしまうという……。対象が『香具師の旅』であるというのならまだしも、あくまでもその中の2編なのだから。もしその2編が他から際立って優れているというのなら、なぜ雑誌掲載時の1971年に候補とならなかったのか? その時は候補入りさえ見送られた両作が、1979年、たまさか短編集に収録されたからといって候補になるというのは、いかにも不自然。で、そんな不自然なことが行われるのには必ず理由があるわけで、ワタシはね、田中小実昌という作家をめぐって、文芸ジャーナリズムにおける純文学陣営と中間小説陣営の間で綱引きが行われていた構図を想像してみるんだよね。要するに、「ポロポロ」以降、『海』に掲載される上質な私小説群に衝撃を受けた中間小説陣営(その中心的存在が↑にも挙げた大村彦次郎であると見ていい)がこのままだとコミさんを純文学に取られてしまう――と焦り、「ミミのこと」と「浪曲師朝日丸の話」が『香具師の旅』に収録されたのを奇貨として強引に(?)直木賞の候補に押し込んだ――と、こんなストーリーを思い描いてみるのだけれど、どんだもんだろう? ちなみに、「ミミのこと」の初出は『オール読物』1971年4月号、「浪曲師朝日丸の話」は『小説現代』1971年6月号。文藝春秋社発行の『オール読物』と講談社発行の『小説現代』から仲良く1作ずつというのは、はたして偶然や否や……?

ともあれ、こうして田中小実昌は「作家になった」わけだけれど、ここで是が非でも注目してほしい事実がある。実はコミさんの第1作品集『上野娼妓隊』はこれまで1度も文庫化されていないのだ。また第2作品集である『姦淫問答』や第3作品集である『色の花道』もこれまで文庫化されたことはない。さらに言えば、直木賞受賞作である「ミミのこと」と「浪曲師朝日丸の話」を収めた『香具師の旅』も文庫化されたのは2004年になってから。コミさんが直木賞を受賞したのは1979年だから、実に25年間も文庫化が見合わせられていたことになる。これはねえ、とてもじゃないけれど普通じゃないですよ。その理由をセンサクするならば、やはりコミさんの「色モノ作家」としての過去は「なかったこと」にされている――と考えるしかないでしょう。じゃなきゃ、こんなことはありえんですよ。そりゃあねえ、谷崎潤一郎賞を受賞した作家が昔は「ピンク劇団「栗とリス」」(『上野娼妓隊』所収。なお、この際だから書いておくなら、本作はその名も「栗とリス」なる劇団を組んで「ピンク映画女優による8ミリと実演のセックス連鎖劇「なめられた処女妻・撮影風景」」なる寸劇を披露すべく大阪のストリップ劇場に乗りこんだ一行が繰り広げるドタバタを描いたものなのだけれど、なんと実話なんだよね。某所で山下諭一が『週刊漫画サンデー』1966年3月23日号にコミさんについて記した「東大哲学科出のストリップコメディアン」なる一文を寄稿していることを知って国立国会図書館からコピーを取り寄せたところ、本作に記されているのとそっくり同じ寸劇にコミさんが俳優――タイトルに言うところの「ストリップコメディアン」として出演していたことが記されているのだ。しかも、山下諭一はその寸劇を見ていると! ここは山下諭一が描く「ストリップコメディアン・田中小実昌」の名演技ぶりを紹介するならば――「淡いピンクの照明が、エプロン・ステージに置かれたベッドの上の、若い男と女とを、熱っぽく浮きあがらせている。女はもう、スリップ一枚、そのスリップも、すそが腰のふくらみのあたりまでまくれあがって、白い小さなパンティにつつまれた恰好のいい丸いヒップが、半分くらいとび出していた。男の一方の手が、ふともものスロープを、少しずつ、そのパンティのほうへはいのぼっていく。/客席が、一瞬静かになった。/「カット!」ステージの袖から、声がかかって、それと同時に、オンボロ・スタイルの、ちょいと不思議なオジサンが、片手にカチンコをぶらさげて、どたどたとエプロン・ステージに現われた」。この「不思議なオジサン」こそはわれらが田中コミさんであることは説明するまでもないでしょう。山下諭一によれば、「助監督の役のこの人物が出てくると、お客の視線はピンク女優さんや熱演のハンサムな男優からはなれて、ライトをまぶしくはね返すまるい頭に吸いつけられていた」というので、まあ、ウケてはいたのかな? ただ、「出落ち」には違いないんだろうけどね。ともあれ、唯一無二。それ以外の形容詞は思い浮かばず……)みたいなものを書いていました――というのは、やはりなにかと差し障りがあるのだろう。

ただ、そんな〝不都合な作品〟の中にも読むもののココロを捕える名品はある。直木賞を受賞した「ミミのこと」がまさにそうだし(水上勉は選評で「一字一字が田中さんの心田からにじみ出てくる」と述べておりますが、至言ですよ。特に「心田」という言葉にずしーんとした重みを感じるな。いつか機会があったらワタシも使ってみよう……)、それ以外にも「ダレた夜」(『小説CLUB』1969年8月号/『ああ寝不足だ』所収)とか「港のある町で」(『小説現代』1972年5月号/『乙女島のおとめ』所収)とかはしみじみとココロに染みる。「ダレた夜」なんて、ワタシはつげ義春を思い起こしたけどなあ。語り手である「ぼく」は山間の鄙びた温泉町で射的屋に入るのだけれど――「アルミニウムの皿にのっかったコルクの弾丸(たま)をつめながら、ぼくは、ふん、とわらった。今に泣き出すかもしれない」。もう本当につげ義春ですよ……。その一方で「バタフライのかげで」(『オール読物』1967年9月号/『上野娼妓隊』所収)や「ああ寝不足だ」(『小説エース』1968年11月号/『ああ寝不足だ』所収)のようなスラップスティックも悪くない。「ああ寝不足だ」の後半(静岡県のある町のヌード劇場で繰り広げられていた痴話喧嘩が、突然、夜明けの逃走劇に早変わりする。なぜか劇場を飛びだして着ているものを脱ぎ捨てながら東海道に向かって全力疾走する女をこれまたパンティ一枚の女やパンツ一丁の「おれ」が必死で追いかけるというね。理由? そんなの着ているものと一緒に投げ捨てちまったよ……)なんて突き抜けたような明るさがある。これらの小説は、しかし、今、容易に読むことができない状態にある。『上野娼妓隊』はそもそも文庫化されたことがないし、『ああ寝不足だ』と『乙女島のおとめ』は文庫化されたことはあるものの、とうの昔に絶版。はたして冥界のコミさんはこのことをどう思ってるんだろう? まあ、コミさんなら、そんなの、どうでもいいよ、と言うかな? 「そんなこと、ほんとにどうでもいいことだ。どうでもよくないことが、げんに、そこに、ある(らしい)のに」(「どうでもいいこと」)と、そう自分にも説いていたコミさんのことだから……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜