その男は、三時ちょっと前にやってきた。

〜五木寛之と「ハードボイルド」との知られざる関係〜

このところ、五木寛之を読んでいる。といっても、今の五木寛之じゃないよ。昔の五木寛之。しかも、ターゲットとしているのは第1回目の休筆宣言をする1972年頃までの作品で、実はこの間の作品にはミステリー仕立てのものが少なくない。デビュー作の「さらばモスクワ愚連隊」(『小説現代』掲載時のタイトルは「さらば、モスクワ愚連隊」)にしてからがそうだし、直木賞を受賞した「蒼ざめた馬を見よ」なんて実にスケールの大きなスパイ小説ですよ。他にも「天使の墓場」とか「私刑の夏」とか「夜の斧」とか。もうね、デビュー当時の五木寛之はほぼほぼミステリー作家だったと言ってもいいくらい。これについては、当の五木寛之も生島治郎との対談(『生島治郎の誘導訊問:眠れる意識を狙撃せよ』所収)で「自分のことを言えば『蒼ざめた馬を見よ』から始まって、大半ミステリーなんですよ」と語っており、決してワタシの独断というわけではないんです。ところが、当人でさえそう言っているっていうのに業界の反応は鈍いというか。世にミステリーのアンソロジーは数あれど五木作品を収録しているものは数えるほどしかない。ワタシはね、このままだとこの作家が仏教書や「老い」の生きざまを説く自己啓発本の書き手として人々の記憶に定着することになるんじゃないかと危惧していて、そのことにある種の口惜しみのようなものを覚えることもしばしば(ちなみに福島泰樹の短歌にこんなのがある――「俺もついに口惜しみの灯を燈しけり暗澹ランタンカンテラを提げ」。1981年12月10日に明大前のキッド・アイラック・ホールで開催された「短歌絶叫コンサート」で受けた衝撃は今もいささかも薄らいではいない……)。で、その「口惜しみ」をバネにしてこのところ五木寛之の初期ミステリーばかりを読みあさっているという次第なのだけれど……。

五木寛之の初期ミステリーに注目する場合、特に重視すべき作品が2つある。それは『狼のブルース』と『裸の町』。五木寛之の初期ミステリーの中で長編というのはこの2作だけで、いずれも読みごたえは十分。さらにこの2作が書かれたのが1967年から68年にかけてであることには特段の注目が必要だろう。というのも、五木寛之が「蒼ざめた馬を見よ」で第56回直木賞を受賞したのが1967年1月23日なのだ。つまり、五木寛之は直木賞という〝文壇への登竜門〟を潜ったその年に『狼のブルース』と『裸の町』という2作の長編ミステリーを世に送り出しているわけですよ。デビュー当時の五木寛之はほぼほぼミステリー作家だったというのは、この事実からも裏付けられるはず。特に『狼のブルース』は『スポーツニッポン』に1967年3月1日から9月30日まで連載されたもので、これはちょっとビックリじゃない? しかもだ、『狼のブルース』はほぼほぼハードボイルドなんですよ。『狼のブルース』というのは、いわゆる事件屋を主人公とする社会派アクション小説(とするのが穏当なんでしょうね。ちなみに初版本の帯では「アクション社会小説」とされていた。一方、1973年刊行の講談社ロマン・ブックス版(↑)のカバー裏では「性と暴力の狂詩曲」。五木寛之の本にこんな惹句が掲げられていた時代があったんだなあ……)で、放送網の支配権をめぐる海外のエージェントとの暗闘を描いた近未来小説(という結構とはなっていないのだけれど、紅白歌合戦を模した東西歌合戦という大晦日のビッグイベントがビートルズまで出演するインターナショナルな音楽番組になるという核となる設定がいささか荒唐無稽で。またその背後で放送網の支配を目論む海外資本が蠢いている――となると当時の状況から見てもいかにもリアリティを欠いていると言わざるをえない。しかし、試みに本作を近未来小説と見なすなら、あら不思議、にわかにリアリティが感じられるではないか……ということで、ワタシは本作を近未来小説と受け止めることにしました。あくまでもワタシがそう受け止めることにした、ということであって、決して本作が近未来小説としての結構を有しているわけではありません。念の為)という一面を有する一方、物語終盤では政治権力に利用されたことを覚った主人公が「テロは敗北者の抵抗だ。だが――」と自問するなど、五木作品にしては珍しく暴力的なものへの志向もうかがわせる異色作。なお、参考情報として記しておくなら、五木寛之は1976年に行われた大藪春彦との対談「体験の風化と怒りの持続」(『問題小説増刊号 大藪春彦の世界:蘇える野獣』所収。ただし、初出は『別冊新評 大藪春彦の世界』。ワタシが最初に読んだのもこちらの方であります。1976年ということは、高校生かあ……)で両者に共通する引き揚げ体験を語りあいつつ「ぼくなんかも、自分の身を守るために、刃物を振り回したりよくやりましたけど、知力で自分を守るなんて、考えられなかったですね」「その意味では、暴力というものに対して、いまでも一概に否定できないわけです。つまり、暴力はもたざるものの最後の武器じゃないかと」と述べるなど、本作に通ずる暴力観が明かされている。こうした暴力的なものへの志向や作品のそこかしこに漂う乾いたニヒリズムみたいなものを踏まえるならば、本作をハードボイルド小説と見なしたとしても少しも的外れではないはず。ここは未読の方のために判断材料として書き出し部分をご紹介するなら――

その男は、三時ちょっと前にやってきた。痩せた、刺すような目つきの若い男だった。

事務所のドアをあけると、灰色のコートのポケットに手をつっ込んだまま、ささやくような声できいたのだ。

「黒沢先生で?」

「あんたは?」

黒沢竜介はソファーの上に寝ころんで〈北京週報〉を読んでいた。ふりむきもせずに、男にいう。

「足音をたてない歩き方をするようなお客さんは、あんまり好きになれないんでね。このままで失礼させてもらうよ」

「いいですとも」

男は椅子をひきよせると、さかさまにまたがって、煙草をとりだした。

「先生の事務所が、こんなちゃちなビルにあるとは、思ってもみませんでしたよ」

「そうかい」

痩せた男は、無遠慮な視線で室内を眺めまわした。

ホテルのシングル・ルームほどの部屋に金属製のデスクがひとつ。おなじく灰色のロッカーと、灰色のキャビネット。床は傷だらけで部屋の隅には、各国の雑誌や新聞が山のように積みあげられてある。北欧版の〈フェミナ〉誌とドイツの〈シュピーゲル〉の間に、ソ連の漫画雑誌〈クロコジール〉がはさまっていた。〈ニューヨーク・タイムズ〉と仲よく重なりあっている〈赤旗〉と〈プレイボーイ〉のヌード。

乾いていて、殺風景で、そのくせどことなく風変わりな部屋だ。ドアのガラスに、〈黒沢竜介事務所〉と書かれた文字が裏から読める。

「ところで、仕事の話なんですが――」

「あんたは、こっちの質問にまだ答えていない」

「九鬼というもんです」

「知らんな」

痩せた男は、かすかに笑った。

「こっちは先生のことは良く知っている。それで充分じゃないですか」

「どう知ってるんだ。聞かせてもらおうじゃないか」

黒沢竜介が、はじめて目をあげて男を見た。手にもった雑誌を床に投げ、体をおこして坐りなおした。九鬼と名乗った男は、無意識に体を引いて黒沢を眺めた。

ね、ほぼほぼハードボイルドですよね。まあ、外国の雑誌を列挙してみせるあたりはいささか鼻につくところではあるけどね。でも、ガンとかカーとか、趣味にかかわる領域に不必要なまでの蘊蓄を傾けるというのもハードボイルドの1つの特徴ではあるし。ちなみに、本作には実在のアメリカのセックスシンボル(ジェーン・マンスフィールド)をモデルにしたと思われる金髪美女が登場して、これがムスタングを乗り回しているという設定(ちなみに『裸の町』でもファム・ファタールに比定されるシャンソン歌手がムスタングを乗り回している。なにゆえのこのムスタング推しかと思いきや、1965年公開の『007/ゴールドフィンガー』にこんなシーンがあるんだね。なるほど、そういうことか……)。この点でワタシが考える「通俗ハードボイルド」の条件にも合致する(ワタシが考える「通俗ハードボイルド」の条件については「拳銃をして語らしめよ〜中田耕治と「通俗ハードボイルド」〜」をお読みいただければ)。そんな小説を五木寛之は直木賞受賞から間もない1967年3月1日から書きはじめ、さらにその半年後には『週刊文春』で『裸の町』の連載を開始。こちらはスペイン内戦中に人民政府がファシスト勢力の手に渡るのを避けるために国外に持ち出した5億グラムにも上る金をめぐる国際的スケールのスリラーで、集英社が創業90周年企画として2015年から16年にかけて刊行した『傑作小説大全 冒険の森へ』にも収録されている。『狼のブルース』がハードボイルドならこちらは1980年代に一大ブームを巻き起こすことになる「冒険小説」の先駆的作品という位置づけになるかな(そういう趣旨のことを新保博久が巻末の解題「追う者たちを追って」で書いている)。

で、こうした事実だけを捉えるならば、この当時の五木寛之はあるハードボイルド作家とほとんど同じフィールドに立っていたと言ってもいいのではないかと。そのハードボイルド作家とは――生島治郎。ここはその裏づけとなる若干のデータをお示しするなら――生島治郎が『追いつめる』で直木賞を受賞したのは五木寛之から遅れること半年後の1967年7月21日のこと。その1年前、生島治郎は五木寛之が『狼のブルース』を連載した『スポーツニッポン』に初の新聞小説となる『悪人専用』を連載している。また五木寛之が『狼のブルース』に引き続いて『週刊文春』に『裸の町』を連載したのは1967年9月11日号〜1968年4月22日号ということになるのだけれど(これについては国立国会図書館の「デジタルコレクション」で確認した。手元の文藝春秋版には書誌データは記されていない)、実は同作からバトンを受け継ぐかたちで1968年4月29日号から連載が始まったのが生島治郎の『死ぬときは独り』なのだ。これはなんとも示唆に富む……。要するにですね、この2人は、当時、全く同じフィールドで作品を競い合う関係にあったということ。そういうことが、書誌データを洗い出すことで、ハッキリとしたかたちとして見えてきたと言っていい。これまでこんなことを指摘した人はいなかったんじゃないかなあ……? ただ、重要なのは、2人がこんなふうに同じフィールドに立っていたのはこの頃だけということ。ほどなくこの〝両雄〟は異る道を歩みはじめることになるわけですよ。生島治郎がハードボイルド・プロパーの作家としてキャリアを重ねて行ったのに対し(ただし、当人は『生島治郎の誘導訊問:眠れる意識を狙撃せよ』所収の高木彬光との対談で「ぼくはなにもハードボイルドだけを書こうと思っているわけではない」と語っており、実際、ハードボイルドにはカテゴライズできない作品も決して少なくない。特に2020年に『頭の中の昏い唄』として1冊に纏められたいわゆる「奇妙な味」の物語については編者である日下三蔵が解説で指摘するように「質・量ともにハードボイルド作家の余技というレベルを超えている」。しかし、ジャーナリズムは人にレッテルを貼るのが好きで、それに従えば生島治郎は「ハードボイルド作家」であり、それがこの人の「社会的ペルソナ」でもある)、五木寛之は『狼のブルース』と並行して五木版『ウィルヘルム・マイスターの遍歴時代』とも言うべき『青年は荒野をめざす』を『平凡パンチ』に連載。またこちらは『裸の町』と並行して、ということになるのかな? 1967年から68年にかけて地方紙7紙に連載した『恋歌』を皮切りに恋愛小説も精力的に発表。さらに1969年からは代表作でもある『青春の門』の連載が『週刊現代』で始まる。そして同作により五木寛之は「国民的作家」になった――と、この人のキャリアを跡付けるならば、本来ならばこの人とハードボイルド作家である生島治郎を並べて論ずること自体がいささか当を失しているという印象さえ与えかねない。しかし、事実を踏まえるならば、この2人はそのほんの1、2年前には同じ媒体で同じ傾向の作品を競作する立場にあったのだ(ちなみに、生島治郎の『悪人専用』の最後では石油タンカーが爆発炎上するという派手な仕掛けが施されている。これに対し、五木寛之の『裸の町』では石油タンカーがU5号潜水艦に撃沈されるというさらに輪をかけた派手な最後となっている。絶対、意識してやってますよ、これはね)。それがわずか1、2年で大きく文壇内での立ち位置を変えることになったのは――偏に「五木寛之が変わった」ということだと思う。決して「生島治郎が変わった」というではないはず。何らかの理由で五木寛之はある種の路線変更を遂げたんですよ。当人がどこかでそんなことを語ったりしているわけではないんだけれど、事実を踏まえるならば、そういうことになる。これは、イシューですよ。五木寛之は、今日、仏教書や「老い」の生きざまを説く自己啓発本の著者として知られており(試しに某密林で検索してみればいい。表示されるのはそういう本ばかりですよ。これにはどうしたって「口惜しみの灯」を燈さざるを得ない……)、かつてパルコ文化とも親和性の高いコンテンポラリーな作家だった人物がなぜこういう転身を遂げることになったのかは間違いなく1つのイシュー。しかし、それと同時に――いや、ワタシにとってはそれ以上に――なぜ1967年時点で『狼のブルース』や『裸の町』のような異端の(と、ここはあえてそう書いておきましょう。両作を日本ミステリー史に位置づける試みはまだなされていない……)ミステリー小説を書いていた作家がそれからわずか1、2年で「国民的作家」に様変わりしてしまったのかも間違いなく1つのイシュー。今頃になって五木寛之の初期ミステリーを読みあさるという奇特な(?)行動に打って出ることになった理由の1つにはそういうこともあったのだけれど……。

もしかしたら、生島治郎なのかなあ、と。生島治郎こそは五木寛之にミステリー作家、就中、ハードボイルド作家として歩むことを断念させた張本人だったのではないか……。五木寛之と生島治郎がほぼ同時期に作家デビューを遂げており、直木賞を受賞したのも同じ年、というようなことはかねてから承知はしていたわけだけれど、2人が同じ媒体で同じ傾向の作品を競作する立場にあったことは、今回、書誌データを洗い出すことによってはじめて把握できた事実。そして、そうした事実を踏まえた上で、この2人がそれからほどなく全く異る道を歩みはじめることになったことを考えるならば、一方が他方に影響を与えたということは普通に考えられることで、しかもその引き金となりうる出来事があったと仮定するならば、それは(五木寛之の立場から言うならば)自分が直木賞を受賞した半年後に〝ライバル〟である生島治郎が直木賞を受賞したこと――しかも、それまで日本で書かれそうで書かれなかった「正統ハードボイルド」と見なしうる作品で――以外にはないのではないか? ワタシは、デビュー当時の五木寛之には、ハードボイルドへの志向があったと思う。それは、デビュー翌年の1967年にほぼほぼハードボイルド小説と言って差し支えのない『狼のブルース』を書いていることからも明らか。そして、当時、ハードボイルドは、既に相当数の作品が書かれてはいたものの、まだ文芸ジャーナリズムで市民権を得るには至っていなかった。それは、マイルストーンとなるような作品が登場していなかったというのが最大にして唯一の理由だったと見ていいでしょう。しかし、こういう状況というのはかえって若き才能の挑戦欲を掻き立てるもののはずで、ワタシは五木寛之というのはそんな一人だったのではないかと考えたいのだけれど――そんな中、遂に登場したわけですよ、そういう作品が。それが『追いつめる』。刊行されたのは1967年4月なので、ちょうど五木寛之が『スポーツニッポン』に『狼のブルース』を連載している最中。そして、やはり連載中の7月21日、東京・築地の新喜楽において開かれた選考委員会で第57回直木賞に決定した――という事実経過。その後、9月に『狼のブルース』の連載を終えた五木寛之は今度は『週刊文春』に『裸の町』を連載することになるわけだけれど、以後、ハードボイルド/スリラー系統の作品はほとんど書いていない。わずかに『小説宝石』1968年12月号にナチス・ドイツが第2次世界大戦末期に口径千ミリの「超カルル砲」なる幻の秘密兵器を開発していたという設定のその名も「幻の秘密兵器」(後に「ヒットラーの遺産」と改題されて同名の短編集に収められた。なお、初版のカッパ・ノベルス版のカバーには「ミステリー小説」とプリントされている。五木寛之の書籍で明確にミステリー小説と謳われていたのは、多分、このカッパ・ノベルス版のみ)という短編を書いている程度。だから、この短編を最後に「ミステリー作家・五木寛之」は文壇から消えた、と言うことができるかも知れない。そして、こんなふうに一連の事実経過を跡付けるならば、その経緯に決定的な影響を及ぼしたのは生島治郎である――というのは、それほど突飛な見立てではないと思うのだけれど、どうだろう? その上で、五木寛之がハードボイルド/スリラー系統の作品を書いたのは「幻の秘密兵器」が最後ということで間違いないと思うんだけれど、ハードボイルドへの志向のようなものは依然として持っていたフシがある。というのも、1971年に雑誌『噂』で行われた生島治郎との対談(そのタイトルが振るっていて。なんと、「あーむずかしい日本のハードボイルド」。多分、つけたのは、同誌で責任編集を担っていた梶山季之だろうと思われますが、さすがです。週刊誌の花形記者を指す「トップ屋」なる語は扇谷正造が梶山季之をそう呼んだことに起因するとされますが、『狼のブルース』にも露木という「トップ屋」が登場する。曰く「露木は広い額にかかる前髪を、指先でかきあげながら優雅に微笑してみせた。およそトップ屋らしからぬ繊細な感じの男なのだ」。もしかしてモデルは梶山季之だったりして?)で、冒頭、いきなりこんなことを言っているんだ――「ひとにはいわないけれども、ぽくは、ひそかにハードボイルドの小説を書きたいと思っているんだがね。生島さん、どうだろう。見込みはあるかしらん」。いささか冗談めかしてはいるものの、まずは本音だったと見なしていいのでは? ただ、この時点で既に五木寛之は「国民的作家」の道を歩みはじめており、当代屈指の売れっ子作家として抱える連載もハンパなかったはず。それらをかなぐり捨ててハードボイルドに手を染める、というのは容易ならざることではあっただろう。で、対談の最後では「日本におけるハードボイルド小説というのは、たしかに前途多難なんだけど、絶望的になることはないと思うね。ガンバラナクッチャ。あんた、しっかりしてくれ。おれは読んで楽しむほうに回るよ」。もしかしたら、この雑誌『噂』での対談こそは五木寛之がハードボイルドへの未練を断ちきる最終的なケジメの場だったのかも知れない。そして、その相手に選んだ人物こそは生島治郎だったという……。

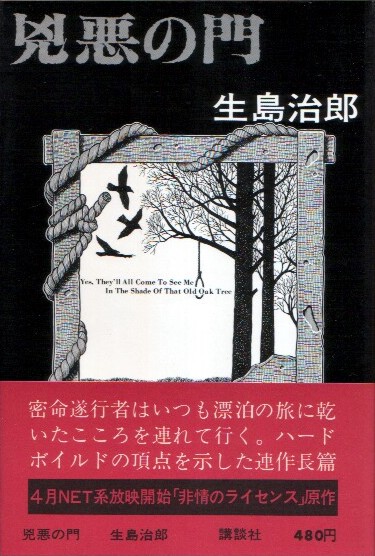

せったくだから、五木寛之と生島治郎の特別な関係を裏付ける〝標本〟を紹介しておきましょう。それが→。天知茂主演のTVシリーズ『非情のライセンス』の原作として名高い『兇悪の門』(講談社)の1973年初版。なかなかにクールな装幀ですが、扉の裏には装幀者として五木寛之と記されている。なんとこの本の装幀者は五木寛之らしいのだ(もっとも、普通、装幀というと、装画の担当者を指すのだけれど、扉の裏にはイラストレーションとして福田隆義という名前が明記してあり、さらにはADとして平栗貞夫という名前も。はて、そうなると、装幀者の役割とは……?)。五木寛之が装幀を担当した本が他にあるのかどうかは知りませんが、相当に希少であることは間違いないでしょう。ちなみに、なにやらカバーに英文がプリントされているのがわかると思いますが、これはカントリーソングの名曲「思い出のグリーングラス」の歌詞の一節。え、なんでそんな歌の歌詞が? とお思いの方はChatGPTにでもお訊ね下さい。あの名曲にそんなメッセージが込められていたとは……と、センリツすること請け合い。正直、ワタシもこの本のカバーで遭遇するまでは知りませんでした。多分、この仕掛けも装幀者たる五木寛之のアイデアなんでしょう。

また、腰巻きにも要注目。まず、オモテに記されたキャッチコピーは――「密命遂行者はいつも漂泊の旅に乾いたこころを連れて行く」。実に読ませるじゃないか。しかも、なんというか、〝作家性〟を感じさせるとでもいうか。もしかしたら書いたのは五木寛之では? そう想像させるだけの客観的事実があって、この本が刊行された1973年当時、五木寛之は雑誌『面白半分』の編集長を務めていた。『面白半分』の編集長としては第4代に当たるのかな? で、この年、彼が立ち上げた文学賞(?)があるのだ。それが「日本腰巻文学大賞」。五木寛之という人は本の腰巻きなるものに格別の愛着を持っていたようなのだ。だから、このキャッチコピーもきっと五木寛之の作だろうと。なお、「日本腰巻文学大賞」の第1回受賞作は山口瞳著『酒飲みの自己弁護』(新潮社)。その選評は『面白半分』1973年12月号で読めるのだけれど――「このコピーは丹念に手づくりされた味がいい。そしてその味わいが本の中身の味とうまくとけあって、上等の食前酒の役目をはたしている所がいい。しいて難を探せば、コピーのほうがちょっといい気分に酔った所があるような気がする。本の中身に酔わなきゃいい文句は書けないのは当然だが、読者を酔わせるのが腰巻の最後の目的だから、ある一点で醒めてもいなければならないのである。腰巻の作り手は、立派なポン引きに徹しなければならないので、客になっては困る。そこが難しい所だ。いずれにせよ、当節、こんなに愛情をもって巻かれる腰巻なんてものは少ないのである。著者の山口瞳氏は、幸せなお人だ」。で、その伝で行けば「著者の生島治郎氏は、幸せなお人だ」、とも言えるかなと。というのも、この本の腰巻きにはオモテに五木寛之作と思われるキャッチコピーが掲げられている上にウラにも五木寛之のこんな推薦の言葉が掲載されているのだ――「わが国でハードボイルド小説を書くことの難しさは、日本人が本当のジャズをやることの苦しさと似ている。いずれもこの湿った風土と人間に包囲されての孤立した戦いだからである。「黄土の奔流」からこの「兇悪の門」にいたるまで、生島治郎の書く物語の中には、一貫して「神ながらの道」へ続く日本的浪漫への強い嫌悪と抵抗の感情が流れているようだ。彼の小説の面白さとともに、その側面も私が生島治郎の作品に強い共感をおぼえる理由のひとつである」。いやー、なかなかですよ。五木寛之が他人の著作に推薦の言葉を贈った例としては平岡正明の『山口百恵は菩薩である』(講談社)が知られていますが、あれと並ぶ力の入った文章と言っていい。天下の五木寛之にここまでやってもらったんだから「著者の生島治郎氏は、幸せなお人だ」。ともあれ、そんな感じで、この本は五木寛之と生島治郎の特別な関係を裏付けるある種の〝標本〟のようなものである、と。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦そのぷろふいる、偏見につき〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜