拳銃をして語らしめよ

〜中田耕治と「通俗ハードボイルド」〜

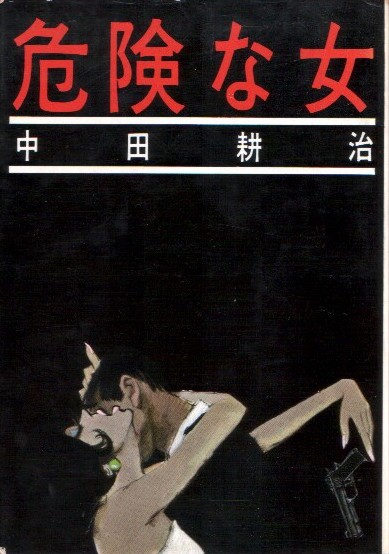

中田耕治は不思議な人だ。中田氏の公式サイト「中田耕治ドットコム」の「中田耕治 略年譜」を見ると、明治大学英文科を出て1956年には俳優座・養成所講師に就任。その後、1962年には劇団「鷹の会」を結成。そして、「以後、14本の芝居を演出」。さらにテネシー・ウィリアムズ『浄化』演出(1965年)、劇団新劇場で『闘牛』演出(1970年)、劇団「グループシアター」主宰(1971年)――と、演劇畑での仕事がつづく。ところが、この間に彼はミッキー・スピレインの『裁くのは俺だ』(1953年)やジョン・R・マクドナルド(後のロス・マクドナルド)の『人の死に行く道』(1954年)を翻訳(いずれも「中田耕治 略年譜」には記載がない)。さらに1958年にアメリカ版MANHUNTの日本語版として創刊された『マンハント』に「翻訳スタッフ」(『マンハント』では当初、個別の作品の翻訳者を明示しておらず、目次ページに「翻訳スタッフ」として計11の名前が列記されるという形式になっていた。これについて鏡明は雑誌『フリースタイル』に連載した「マンハントとその時代」で「一種のハウスネーム的なことだったのかとも思う」と指摘しているのだけれど、言いえて妙、かな?)として参加(これも「中田耕治 略年譜」には記載がない)。そして、1961年には『危険な女』で遂に小説家デビュー(これについては「中田耕治 略年譜」に記載がある)。つまり、俳優座・養成所講師や演出家・劇団主宰者としての仕事とミステリーの翻訳者・実作者としての仕事がほぼ同時並行でなされていたことがわかるのだけれど――どうも腑に落ちんなあ。もしかして、中田耕治は2人いた? ついそんな妄想をめぐらしたくなるのだけれど……。

もう1つ、ワタシが、中田耕治って不思議な人だなあ、と思う理由が。彼は『宝石』1963年9月号に寄稿した「ハードボイルドは死滅する」において自分が書く(書いた)ものを「通俗ハードボイルド」であるとしていた。これがなかなか〝タフ〟というか……。この発言についてはこれまでも紹介してはいるのだけれど、改めて(省略を含まない)正確なかたちで紹介すると――

私自身は、ハードボイルド派と呼ばれることは好まない。なるほど、私が書き、今後も機会があれば書きつづけるはずの作品は、ハードボイルド派の作品に近いものだろうと思う。にもかかわらず、私自身は、しばらくのあいだは通俗ハードボイルドしか書かないだろうし、また、書けないだろう。(したがって、私自身の作品と私の持っているハードボイルド観との乖離を指摘する批評などに答える必要はない。)何故か。答はきわめて簡単である。われわれの国に於いてハードボイルド小説の可能性はまったくないか、あってもごくかぎられたものにすぎないからである。

中田耕治が日本ミステリー史に占める重要性とは、ハードボイルド派を自認する作家の多くが「正統派」をめざしていた中で中田耕治だけは(あるいは、山下諭一も含めて。これにカート・キャノン・シリーズのパスティーシュを書いていた都筑道夫を加えるならば、すべて『マンハント』系の面々、ということになる)自ら「通俗派」を名乗っていたこと。これがね、ワタシはスゴイと思うんですよ。だって、自分で「オレが書いているものは通俗的だ」と言っているわけだから。こんなこと、言う? 普通。それを、ぬけぬけと……。「まったく、タフな野郎だぜ」(と、エースのジョーふうの口ぶりで)。いずれにしても、中田耕治は、自称「通俗ハードボイルド」の作家である――。

ただ、ここに少しばかり興味深い事実がある。当時、彼が書いた本がどのようにマーケティングされていたか? 実は「正統ハードボイルド」として売り出されていたのだ。『危険な女』の巻末に掲載された野尻鷹雄(肩書きは「日本短波放送プロデューサー」。なんでも中田耕治は『危険な女』が刊行される2年前の1959年に短波放送で放送された『消えた女』という連続ドラマの台本を担当していたとかで、上述「中田耕治 略年譜」によれば「これが『危険な女』に発展する」。この『消えた女』の担当プロデューサーが野尻鷹雄だったらしい)による解説には――「そして、その意味で、中田さんはこの作品で、わが国では、今まで書かれるべくして書かれなかった正統の行動的なハードボイルド小説を、はじめて達成したものとして賞讃されていいと思う」。さらに川崎隆シリーズ第2作『暁のデッドライン』(本書表紙裏の「作者のことば」では『危険な女』『消えた女』につづく川崎隆シリーズの第3作とされているのだけれど、「中田耕治 略年譜」の説明に従うならば、『消えた女』は小説ではなくラジオドラマということになる)になるともっと露骨で、帯にはハッキリと「正統ハードボイルドの本格長編!」と記されていた。

作家本人が自ら「通俗ハードボイルド」と書いているものを、解説者なり出版社なりがわざわざ「正統ハードボイルド」と……。これは、まあ、そもそも「通俗ハードボイルド」なるものが一種の蔑称に近いものだと考えるならば、いくらなんでも出版社が自社が刊行する出版物の腰巻きでその蔑称を掲げるなんてありえない、とは言える。ただ、別に「本格的ハードボイルド長編!」とかでもいいわけだから(ちなみに、生島治郎の『傷痕の街』の腰巻きでは「本格長編ハードボイルド」と謳われていた。また、河野典生の『殺意という名の家畜』の場合も「本格ハードボイルド」)。それをわざわざ「正統ハードボイルドの本格長編!」と。それにしても、「正統ハードボイルド」の「本格長編」? これについてミステリー通としても知られた文学者の大井廣介は、当時、『エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン』でやっていたミステリ時評で「本格とハードボイルドの区別もわからないらしく失笑した」(引用は現代教養文庫版『紙上殺人現場 からくちミステリ年評』より)。ただ、これは決して河出書房新社が「正統ハードボイルド」と「本格ミステリー」を混同した結果ではなく、単純に中田耕治という作家をいわゆる「正統派」の流れを受け継ぐ「本格的」なハードボイルド作家である――と売り込みたかった、そういう思いの表れなんだろう。

しかし、「通俗ハードボイルドの味方」を自認するワタシとしては(え? と思われた方はぜひ「工藤ちゃんの秘密〜松田優作とハードボイルドをめぐる「独自研究」①〜」をお読み下さい。ワタシが「通俗ハードボイルドの味方」を自認する理由の一端がおわかりいただけるはず)、そんなのは余計なお節介だって。『危険な女』や『暁のデッドライン』は誰が何と言おうと「通俗ハードボイルド」であり、決して「正統ハードボイルド」などではない――と、ここは満腔の熱情(?)を込めて。

ところで、そもそも「通俗ハードボイルド」って、何? そう聞かれて、答えられる人、いる? 誰しも漠然としたイメージならば掴めていると思うんだけれど、改まって「通俗ハードボイルド」とは? と聞かれると、案外、固まってしまうのでは? ということで、以下、「通俗ハードボイルドの味方」を自認するワタシメがお届けする初級「通俗ハードボイルド」講座と行きやしょう(笑)。

まず、「通俗ハードボイルド」なるものが「正統ハードボイルド」に対する対義語として取り沙汰されているものであることは誰しもが了解するところではありましょう。しかし、そもそも「正統ハードボイルド」なるものががよくわからない。え、「正統ハードボイルド」は簡単だろうって? それは、ダシール・ハメット→レイモンド・チャンドラー→ロス・マクドナルドと連なる系統のことで、言い出しっぺはかのアントニー・バウチャーである……。うん、そう言われてはいるよね。権田萬治編『海外ミステリー事典』(新潮選書)でも「ハメットにチャンドラー、R.マクドナルドを加えて、評論家バウチャーは正統ハードボイルド御三家と称えた」。でも、はたしてアントニー・バウチャーのご託宣に従ってこの3人を一括りにすることにはそれほどの妥当性があるのだろうか? だって、この3人、相当違いますよ。確かにチャンドラーとロスマクはよく似ている、とは言える。でも、ハメットとチャンドラーは相当違う。またハメットとロスマクはもっと違う。端的に言えば、チャンドラーもロスマクもハメットほど暴力的ではない。実際、フィリップ・マーロウなんて朝食に「ソフトボイルド・エッグ」を食べるような〝ソフトボイルド・ガイ〟なんだから。それをアントニー・バウチャーのご託宣に従って同じスクールに組み入れる……。こうした疑問を抱くのは決してワタシだけではない。船戸与一は「チャンドラーがハードボイルドを堕落させた」(『レイモンド・チャンドラー読本 創作ノート/短篇「イギリスの夏」他』所収)というタイトルからして相当に挑戦的な論考において「俗に、正統アメリカン・ハードボイルドはダシール・ハメット→レイモンド・チャンドラー→ロス・マクドナルドと受け継がれてきたと言われている。だが、私はチャンドラーもロス・マクドナルドもハメットをいささかも継承してはいないように思える。理由はチャンドラーを述べることによってすでに説明したつもりだ(引用者注:レイモンド・チャンドラーは「自己韜晦」の作家で、社会が孕む問題から目をそむけている、というようなことかな?)。ハメットのせっかくの試みは全面的に裏切られたと断定しても過言ではあるまい」。こうした指摘も踏まえるならば、ダシール・ハメット→レイモンド・チャンドラー→ロス・マクドナルドと引き継がれてきた「ハードボイルド派の魂」みたいなものを前提とするアントニー・バウチャー流「正統ハードボイルド」論は成り立たない――ということになってしまうわけだけれど……。

ただ、自分で問題提起しておいてなんなんだけど、この3人を一括りにすることには一定の妥当性はある、とも。それは、この3人が「リアリズム」に基づいていること。確かにこの3人には「暴力」の描き方において相当の違いがあると言わざるをえない。しかし、ハメットが作家活動をしたのは1922年から10年あまり。この時代、アメリカでは「禁酒法」が施行され、そのことがかえって〝反社会的勢力〟につけ入る隙を与え、シカゴなどは市長までがアル・カポネに買収されて、事実上、彼の手下になっていた。さらには1929年10月24日の「ブラックチューズデー」を引き金とする「大恐慌」によってアメリカの街という街は失業者であふれ返った、そんな荒涼たる時代。これに対して、チャンドラーがデビューしたのは1933年。ちょうどフランクリン・ルーズベルトが第32代アメリカ大統領に就任した年で、その目玉事業である「ニューディール政策」は(今、話題の論法に従うならば)「公助」によって社会の建て直しを図ろうとするもの。必然的に、ルール無視、ただ強いものが生き残る――という、ハメットが作家活動した時代とは相当に時代の空気感は異なることとなる。またロス・マクドナルドは第2次世界大戦後の1949年にデビューし、作家としての全盛期を迎えたのは1950年代後半から60年代にかけて。この時代をアメリカではThe Fabulous FiftiesとかThe Swingin' Sixtiesと呼ぶんだけれど、ザックリ言えばアメリカが繁栄を謳歌した時代。こうした3者が活動した時代相の違いを考えるならば、「暴力」というものが3者の作品において同じような濃度で描かれていたとするならば、その方がおかしいわけで。むしろその「暴力」描写の濃度に違いがある、ということが、この3者がいかにリアリズムに立脚していたか、ということの証左であるとも言える。このことは、ワタシが「先駆者の栄光〜島内透の北村樟一シリーズ3部作〜」でいわゆる「ハードボイルド」なるものがダシール・ハメット→レイモンド・チャンドラー→ロス・マクドナルド→マイクル・Z・リューイン……と、時代が下るに従って徐々にソフト化してきた――と書いたこととも照応する事実であるはず。いずれにしても、ダシール・ハメット、レイモンド・チャンドラー、ロス・マクドナルドの3者には「暴力」の描き方において相当の違いがあるわけだけれど、いずれも時代のリアリティに立脚して物語を紡いでいたという点では共通性がある。その限りではこの3者を一括りにすることには妥当性はある、と言えるのではないかと。そして、アントニー・バウチャーに従って、この3者を「正統ハードボイルド」派と捉えるならば、「正統ハードボイルド」とはリアリズムに基づくハードボイルド・ミステリーということになる。

で、「通俗ハードボイルド」がそれに対置される概念であるということは、「通俗ハードボイルド」とはリアリティを無視したハードボイルド? ま、「通俗ハードボイルド」派の代表格と目されるリチャード・S・プラザーのシェル・スコット・シリーズなんてガス気球を使って危機を脱するという、いくらなんでもそれはないだろう、というような悶絶シーンまである(そうです。ワタシは読んでいませんが→読みました。1955年刊行のStrip for Murderがそれで、最後に確かにガス気球を使って危機を脱する)。だから、「通俗ハードボイルド」とはリアリティなどお構いなしの荒唐無稽なお話――と見なしてもあながち間違いではない。ただ、モノには言い様というものがある。ここはもう少し「通俗ハードボイルド」派の自尊心を損なわない言い様を考えようではないか。たとえば、「通俗ハードボイルド」とは一種のファンタジーである――とか(笑)。

実は、これはワタシのオリジナルではない。片岡義男が(そっくりそのままではないけれど)これに類することを書いているのだ。「私立探偵はいかに廃業したか?」(『10セントの意識革命』所収)でミッキー・スピレインについて論じる中で――

私立探偵小説は、マイク・ハマーを境にして、ふたつに分けられる。ひとつは、サム・スペード、フィリップ・マーロウ、リュウ・アーチャーの「三正統派」で、これらは人間を問題にすることによってあきらかにリアリズムであり、マイク・ハマーのような孤独なファンタジーとは、はっきり区別できる。そしてもうひとつは、たまに出てくるすぐれたエンタテインメントもふくめて、スピレインの亜流たちだ。

片岡義男はスピレインのマイク・ハマー・シリーズは「孤独なファンタジー」であるとした上で(片岡義男はこの一文でマイク・ハマーをすべての社会的な規範から解放された孤独な「自由人」であるとしている)、そのスピレインが生み出した亜流たちを「三正統派」に対置してみせているわけだけれど、このスピレインが生み出した亜流たちを一般には「通俗派」と呼んでいるわけだから、片岡義男は「通俗ハードボイルド」なるものを「ファンタジー」と捉えている、ということになる。

「通俗ハードボイルド」とはファンタジーである――、なかなかいいじゃないか(笑)。あるいは、ここはもう一工夫して、「正統ハードボイルド」は「現実」に立脚し、「通俗ハードボイルド」は「幻想」に立脚する――とでもすれば、さらにヨロシイ。ま、異論は認める。しかし、「通俗ハードボイルド」なるものを思いっきりポジティヴに捉えるならば、こういう見方もできるのでは? という提案ということで(しかし、この世の中に「幻想」に立脚したハードボイルドというものがありうるとするならば、その担い手は河野典生であるべきではなかったか? 彼はハードボイルド小説の書き手であると同時に幻想小説の書き手でもあった。である以上、「幻想的なハードボイルド」という可能性だって、当然、ありえたわけだけれど、実際に彼がやったのは、当時、人気を博していた社会派的要素をハードボイルドに取り入れること……)。

さて、これで「正統ハードボイルド」が何であり、「通俗ハードボイルド」が何であるかについてはコタエが出た(ホントに?)。で、ワタシは中田耕治の『危険な女』や『暁のデッドライン』は誰が何と言おうと「通俗ハードボイルド」であり、決して「正統ハードボイルド」などではない――と、訴えているわけだけれど、何を以てそう言いきるのか? 実は「通俗ハードボイルド」にはその指標(これは「通俗ハードボイルド」である、と見なしうるめじるし)がいろいろあるのだ。美女との濃厚なラブシーンとかもそうだし(これはマスト)、はたまた陵辱シーンとか(いずれもその根底にあるのは明々白々なセクシズム。『危険な女』や『暁のデッドライン』にはこのいずれもがてんこ盛り)。またこれは日本限定の指標とはなるのだけれど、車が外車であるとか(「先駆者の栄光〜島内透の北村樟一シリーズ3部作〜」でワタシが北村樟一が乗り回すヒルマンの製造元にこだわったのもその辺が理由。なお、『暁のデッドライン』にはジャガーとのカーチェイスという「通俗ハードボイルド」としてはもう申し分のないシーンが用意されている)。また、いささかちっぽけな指標とはななるのだけれど、主人公が吸っている煙草が洋モクである、というのも見逃せないめじるし。で、この際だからこれについて1つの例を示したいんだけれど、中田耕治が1967年に発表した『真昼に別れの接吻を』という小説がある。主人公は某国際諜報機関(作中では組織名が明示されているものの、明かされるのは物語の最後の最後。従って、ここでそれを書いてしまうと完全なネタバレになってしまう。そのため、ここでは某国際諜報機関とするに止めておきます)に所属する日中ハーフの女エージェントで、その(当然ながら)妖艶なる美女が自らの肉体も武器に惨殺された姉の復讐を成し遂げていく――というのがザックリとしたプロット(ちなみに、後に大藪春彦が「女豹シリーズ」で似たようなキャラクターを登場させていますが、『真昼に別れの接吻を』の方が10年以上も早い。ハッキリ言えば、「女豹シリーズ」は『真昼に別れの接吻を』のパクリ。あまり大藪春彦を神格化するのは好ましいことではない……)。ま、このプロットだけでも相当に「現実」から遊離していることは明らかですが、そんな折り紙付きの「通俗ハードボイルド」の中にワタシが思わず手を打ったシーンがある。それは、香港のとあるオーシャン・リゾートに潜入したヒロインが「日本人のムスメ」という物珍しさから思わぬ歓待を受け、取り巻いた男たちの中には身体に触れたり、シガレット・ケースをさし出すものも。そしてヒロインがシガレット・ケースからタバコを1本とりだすと、周りにいる男どもが一斉にライターの火を差し出すというね。で、そのタバコというのが「ゴーロワズ」であるとされている(「みんなが寄ってきて、手を握りしめたり、手をあげたり、からだにふれたり、挨拶のかわりにシガレット・ケースを出すものもいた。「ゴーロワズ」を一本とると、数人がライターをつけ、リーサが吸いこんで吐き出したけむりのなかから(……)」)。この「ゴーロワズ」とは、あのゴロワーズのこと。ムッシュかまやつが「我が良き友よ」のカップリング曲「ゴロワーズを吸ったことがあるかい」で「ほらジャン・ギャバンがシネマの中ですってるやつさ/よれよれのレインコートのエリを立てて/短くなる迄奴はすうのさ」と唄った、あのゴロワーズ。これがさあ、もうね……。いや、別にね、この場面でヒロインが吸うタバコの銘柄なんてなんだっていいわけですよ。ストーリーにはなんの関係もないんだから。だけれども、そこをあえて「ゴーロワズ」にするというのが「通俗ハードボイルド」派のこだわり。ムッシュだってこう唄っているじゃないか――「君はたとえそれがすごく小さな事でも/何かにこったり狂ったりした事があるかい/たとえばそれがミック・ジャガーでも/アンティックの時計でも/どこかの安いバーボンのウィスキーでも/そうさなにかにこらなくてはダメだ/狂ったようにこればこるほど/君は一人の人間として/しあわせな道を歩いているだろう」。ま、「通俗ハードボイルド」派とは、こんなムッシュかまやつの教え(?)を守って人生という小径を歩いているものの謂である……。

えーと、少しばかり余談が過ぎたかもしれない。ここは大急ぎで本論に戻して――いずれにしても、「通俗ハードボイルド」の指標となりうるものはいろいろある。しかし、最もモノを言うのは、ガンですよ。拳銃。その使用頻度、ないしは使われ方。これによって「正統」か「通俗」かはほぼ確実に判定することができる(これについては「疑陽性」はない)。以下、これについて具体的なデータ(?)も交えて少しばかり詳しく書いてみたい(ゴロワーズじゃなくってこっちの方が本論なんだから、こっちの方がボリュームがないとね)。

まず、『危険な女』の場合、ガンが登場するのは全部で4回。その内、実際に使用されるのは2回。本場アメリカの「通俗ハードボイルド」に比べれば相当少ないと言っていい。しかし、その使われ方――というか、描写は相当にエグい。

男が手にしていた拳銃が立てつづけに火を噴いた。拳銃の近接射撃はこれほど凄まじい音がするものか。鼓膜にするどい苦痛が走った。

一瞬だったが、視覚はじつにさまざまなことを認識するものだ。男はグレイの服にグレイの帽子をかぶって、ドアのフレームに手をかけながら、右手をいっぱいにのばし、正確な照準をつけ、一方では、バーテンダーの手がカウンターの下にのびて拳銃をわしづかみにするのが見えた。

しかし、このときのバーテンダーは、肺が裂けるようなおそろしい悲鳴をあげ、咽喉の右から血を噴き出し、顔に死相が出ていた。棒立ちになって棚に叩きつけられ、酒の壜が宙に砕け、俺の眼の前にバーテンダーの手から離れた拳銃がとんできた。暗殺者はまだ満足しなかった。何か喚きながら倒れたバーテンダーにかがみこむようにしながら銃口をその頭部に向け、血と脳漿を火柱のように噴きあげさせ、またしても迅速に向きを変えようとしていた。

朱美は悲鳴をあげながらフロアから立ちあがろうとした。そのとき、ドアにもう一人、若い男が姿を見せた。

俺は、バーテンダーの手からふっとんできた拳銃を握りしめた。戦争以来、俺は拳銃を手にしたことがなかった。しかし、俺の指は撃鉄を忘れてはいなかった。

二度、撃鉄を引くと、ひどい反動がきたが、先に姿を見せた男がはげしい、うつろな表情で俺を凝視するのが見え、その肩が赤い肉を見せて崩れると、血が四方にとびちり、押し殺したような悲鳴がごぼごぼと血になって口から溢れてきた。弾着の強烈な衝撃でその肩の半分が砕け、熱帯樹に向かって手をあげながら倒れこみ、拳銃を発射したが、その弾丸はカウンターの木を裂いた。このときの彼は生きていなかった。しかし、同時に死んでもいなかった。俺が膝を立てて起ちあがったとき、彼の指はまだ大きく痙攣しながら、撃鉄に動いていた。

俺は急激に身体の向きを変えて、もう一人の男に向かって撃鉄を引いた。またしてもひどい衝撃が手にきて、腕が硬ばり、衝撃波が四方の壁に向かって空気を押しつぶし、轟音を狭い空間をみたした。俺は音と光のなかに服のやけた匂いと肉の焦げる匂いがどっと拡大して噴きあがるのを嗅いだ。

ワイルドだろ? しかも、やれ「血と脳漿を火柱のように噴きあげさせ」だの「彼の指はまだ大きく痙攣しながら、撃鉄に動いていた」だの、表現がエグい。もうね、これを「通俗ハードボイルド」と呼ばずして何と言う⁉

また腰巻きで「正統ハードボイルドの本格長編!」と謳われている『暁のデッドライン』の場合は全部で5回。その内、実際に使われるのは2回。ここは拉致された少女(藍子)を救出すべく大型ヨット「カレジアス・キッズ」に潜入した川崎隆が決死の脱出を図る場面を――

藍子のわきの下に手をまわし、マットレスからひきずるようにして立たせた。そして、壁に肩を押しつけながら進んで行った。彼らのほかにまだ誰かがいるとすれば、俺と藍子の姿を見てすぐにピットにとびこんでくるだろう。俺は狭いドアにぴったりはりつくようにしてドアを蹴った。俺は待っていた。

ピットの壁に身体を押しつけていると、頭がゆっくり出てきて、はじめはまっすぐ俺を見ていた。拳銃に手をあてていて、それがベルトからくろぐろと突き出している。俺たちを見つけなければいいのだがと思ったが、もはや待っている場合ではなかった。ピットの階段の下に藍子を抛り出すと、すぐに甲板に駆けあがった。俺の姿を認めて、その一人は何かを叫びながら、拳銃を手に移した。そして、相手は、ハッチの蓋のかげに身をひそめてたてつづけに拳銃を発射してきた。ひどい衝撃波が顔を伏せた俺の肩にやってきた。

俺も撃鉄を引いていた。何かが夜気を截ってすさまじい音が起った。そして、俺の手にした拳銃が灰色の光のなかで大きく火を吐き、指がずしっと痺れ、銃口が痙攣したようにはねあがり、火薬の匂いが急激に鼻を衝き、木が裂ける音がした。その男は、両手を肩のあたりまであげて、顔を俺にむけながらころがるように移動している。

俺は、階段をあがって、あたりを見たが、相手はいそいでまわりこんでいた。身体をかがめて、ガラスの窓にゆっくりかがみこんでいる。ケビンの内部で悲鳴があがったが、誰なのかわからなかった。俺は、掌が汗でぬらぬらするのを感じ、拳銃を片手に移しかえて、ズボンにこすりつけ、指先をしっかりさせてから、もとの手のなかにもどした。

甲板に出たとき、俺には、ピットの前に蒼ざめた顔と、拳銃にかけた両手が見えた。俺の知らない顔だった。俺は至近距離で撃鉄を引いたが、そのときドアから後藤が走り出て、急速に身体のむきを変えて、羅針盤の近くから後部に移ろうとしているので、そちらにむかって、俺はまた二発、発射していた。悲鳴があがった。

拳銃の閃光が暁のなかで、不吉な残像を残した。一発はガソリン・タンクに命中したような手ごたえがあった。顔から先に甲板にのめった男は、咽喉をふりしぼるような悲鳴をあげて甲板をごろごろころがった。

俺は立ちあがった。このときは、胸のあたりから冷たいものが消えて、空虚な、そのくせ、大声で喚き出したいような気分がもどってきた。

ボートは、みるみるうちに環状に航行をはじめていた。舵がふっとんでしまったらしい。そのとき、エンジンが火を吐いた。天井も壁も、不意に真紅の色彩を発し、それは二面の、低いシーリングまでつづいたガラスのむこう側であざやかに燃えはじめた。俺は階段をとびおりて、藍子を抱きあげ、両足を力なくさげたままの藍子を甲板にひきずり出した。

なんと、一発の銃弾がガソリン・タンクに命中して、ヨット(ボート)が炎上と……。もっとも、この2年後には生島治郎がタンカーを爆発させている(『悪人専用』)。それと比較すると、プレジャーボートの炎上くらいどうってことない? とはいえ、ここは考えようでね、中田耕治が『暁のデッドライン』でプレジャーボートを炎上させたから、生島治郎はその上を行こうとしてタンカーを爆発させた――と勘ぐれないこともないわけで(この両者にはいささかの曰くがある。興味ある方は「先駆者の栄光〜島内透の北村樟一シリーズ3部作〜」をお読み下さい)、そういうことを考えてもこの「カレジアス・キッズ」の「炎上」は日本ミステリー史における1つの〝事件〟であると。ま、こんなことを指摘したニンゲンはこれまで1人もいないと思うけどね。

ともあれ、こうして川崎隆シリーズにおいては、銃の登場・使用頻度もさることながら、その使われ方が相当にど派手。このことが明確に見て取れるはず。

では、「正統ハードボイルド」の場合はどうか? ここは「先駆者の栄光〜島内透の北村樟一シリーズ3部作〜」の流れからもまずは同シリーズを例に取るなら、『悪との契約』の場合はたったの2回。しかも、使用されるのは1回だけ。しかもしかも、主人公である北村樟一が撃つわけではないのだ。北村はその場にいて流れ弾を右腕に受けるだけ。またシリーズ第2弾の『白いめまい』になるとさらに少なく1回きり。しかも、死体の傍らに銃が転がっているというだけで、実際に使用される場面は描かれていない。当然のことながら、北村が銃を発射することもない。ワタシは「先駆者の栄光〜島内透の北村樟一シリーズ3部作〜」で北村の涙もろさを根拠に北村樟一シリーズ3部作は「ソフトボイルド」であるとしたのだけれど、そもそもの話として彼は銃を撃たないのだ。まさに『一度も撃ってません』。これが「ソフトボイルド」でなくてなんなんだと。

ならば、生島治郎はどうか? 「先駆者の栄光〜島内透の北村樟一シリーズ3部作〜」でも記したように、ワタシは日本に正統ハードボイルドが定着したのは生島治郎の『傷痕の街』以降の一連の作品によってと考えている。では、その『傷痕の街』で銃はどれくらいの頻度で登場するか? 実は登場回数だけならば6回と結構な頻度。しかし、その内、実際に使用されるのは1回だけ。しかも、使用するのは主人公である久須見健三ではないのだ。久須見は拳銃を手にはするものの、発射するには至らない(その必要がない)。またデビュー第2作である『死者だけが血を流す』は登場回数は4回、使用回数は2回。そして、こちらでも主人公が銃を発射することはない。ただし、『傷痕の街』とは違って、主人公である牧良一が怒りを以て銃口を突きつけるという相当にアガるシーンが用意されている。正直、ワタシは読んでいてアガりました。そして、てっきり撃つものと思いました。しかし、生島治郎はここでも主人公に引き金を引かせないのだ(ほんのわずかの隙があって形勢が逆転してしまう。つーか、そもそも牧には引き金を引く気はなかったんだろう)。これがねえ、実に印象深いというか。ここはどうしたってミッキー・スピレインの『裁くのは俺だ』のあの有名なラストシーンと比較したくなるではないか。『裁くのは俺だ』の最後でマイク・ハマーは結婚の約束までした女性精神科医(シャーロット)に「俺は君に死刑を宣告するのだ」と宣言して怒りの銃弾をお見舞いするのだけれど、この想像外の出来事にシャーロットは「どうして、こ、こんなことを、あなた?(How c-could you?)」と問いかける。それに対してマイク・ハマーは「楽なものだよ(It was easy)」と言い放つというね(それにしても、この最後のやりとりはなかなかに意味深だよなあ。マイク・ハマーが言い放った「楽なものだよ」は、結婚まで約束した女が実は彼の親友を殺した真犯人だとわかった今、その「罪を裁く」ことには何の躊躇もない――という、木村仁良が言うところの「ハーデストボイルド探偵」の真骨頂という場面と読めないこともないのだけれど……ただ、ワタシが読むところ、このやりとりにはある行き違いが隠されているような。How could you?は普通に訳すなら「なんてことをするの?」。でも「どうやって?」と解釈することも可能。この場合、意味としては「どうやって私が犯人であることを突き止めたの?」ということになる。それに対してマイク・ハマーは「そんなの簡単だったさ」――と答えたというふうに読めないこともないわけですよ。これでも、やりとりとしては成立しているので。一方、もしシャーロットが「なんてことをするの?」という意味で言っていたとするなら? そこには明らかに驚きが込められており、彼女は自分が撃たれた理由がわかっていない、ということになる。それは、つまり、シャーロットが真犯人であるというのはマイク・ハマーの勝手な思い込みで、彼女は無実であるという可能性を示唆していることになる。しかし、マイク・ハマーはそのことに気がつかず、シャーロットの言葉を「どうやって?」と受け取った上で、「そんなの簡単だったさ」――と応じたとするならば……これは悲劇ですよ。彼はシャーロットの言葉が示唆する本当の真相に気がつくこともないままオノレの「正義」に酔っているわけだから。むしろ、マイク・ハマーはシャーロットの言葉を「なんてことをするの?」と受け取った上で、しかしその言葉に込められた彼女の訴えなど歯牙にもかけずに「楽なものだよ」――と言い放っていたという方がまだしも救いがある。しかし、ワタシは、なぜミッキー・スピレインは2人にこんな曖昧な台詞を吐かせているのかを考えても、ここにはとてつもなく残酷な行き違いが隠されているのだと、そう強く感じるんですけどねえ……)。その「楽(簡単)」なことを生島治郎は主人公にさせなかったのだ。これはですねえ、生島治郎がミッキー・スピレインを「アメリカ的正義の究極化した代表者として出てきているんで、つまらない。あれはアクション小説にすぎない」(『生島治郎の誘導訊問 叛逆の心をとり戻せ』)と批判していることを考えるなら、彼なりの意思表示と受け取っていいでしょう。この生島治郎の「決断」に大井廣介は「ぼくがこの作品に好感が持てたのは、主人公がそうしそうで、正当防衛にも殺人をしなかった点だね」。ま、ハードボイルドは決してオノレの夜郎自大な正義感をひけらかす道具ではない、という考え方にはワタシも同意します。

ともあれ、こう見てくると、島内透も生島治郎も銃の使用ということに関してはきわめて抑制的な態度で臨んでいることがわかる。しかし、島内透や生島治郎が志向していたのが「現実」に立脚した「正統ハードボイルド」である以上、当然、そういうことにはなる。市民の武装の権利が憲法で保証されているアメリカならばいざ知らず、「銃砲刀剣類所持等取締法」によって銃の所持が厳しく規制されているわが日本ではそんなにバンバン銃弾が飛び交うなんてのはありえない話なのだから。しかし、「幻想」に立脚する「通俗ハードボイルド」の場合はそういう制限はない。探偵(じゃないんだけどね。身分は貿易会社の会社員)がバーで聞き込みをしているとやにわに銃撃戦が勃発して居合わせたバーテンダーの頭部から血と脳漿が水柱となって噴出するのもガソリン・タンクに銃弾が命中してヨットが爆発炎上するのもすべて作家の「幻想」の赴くまま。そんな「通俗ハードボイルド」がワタシは好きだ……。

河野典生と「通俗ハードボイルド」

しかし、この世の中に「幻想」に立脚したハードボイルドというものがありうるとするならば、その担い手は河野典生であるべきではなかったか? 彼はハードボイルド小説の書き手であると同時に幻想小説の書き手でもあった。である以上、「幻想的なハードボイルド」という可能性だって、当然、ありえたわけだけれど、実際に彼がやったのは、当時、人気を博していた社会派的要素をハードボイルドに取り入れること……。

本文でワタシはこんなことを書いたのだけれど、『殺意という名の家畜』を読むとそういう印象を持たざるをえない。田舎で生活保護を受けながら暮している母親とか、一人で塩田を耕している老人とか、まるで水上勉じゃないか⁉ 「推理小説のジャンルの一つである正統派ハードボイルドを、我が国の風土の中に、定着させる試み」(宝石社版『殺意という名の家畜』あとがき)とは、そういうことじゃないと思うんだけどねえ……。ともあれ、『殺意という名の家畜』を読む限り、河野典生は「通俗ハードボイルド」とはおよそ縁遠い作家であるように思える。

しかし、実は河野典生にも「通俗ハードボイルド」とカテゴライズするのがふさわしい作品があるんだ。たとえば、双葉社発行の隔週刊誌『オール娯楽』に1965年4月から8月まで連載された「危険への招待」。これまでいかなるかたちでも――とは、電子書籍も含めて、という意味――書籍化されておらず、読んだ人はほとんどいないんじゃないかと思うのだけれど、これがもう立派な「通俗ハードボイルド」なんだ。なにしろ、ワタシが本稿で「通俗ハードボイルド」の指標として「最もモノを言う」とした銃がガンガン出てくるのだから――

市街電車の停留所が、橋の向こうにあった。橋にさしかかったとき、一台の乗用車が駅前広場でUターンして、徐行しながら、俺の横にすり寄って来た。

白タクか? 一瞬そう思ったが、次の瞬間、俺は全身をバネにすることを考えた。

まだ、空に残照はあったが、ナムバープレートはおろか、車のすべての明りは消されたままだ。

瞬間、オレンジ色の閃光がひらめき、射的のコルク銃のような、かすかな音がきこえた。銃弾は俺の肩をかすめて、背後の石の欄干にはじけた。

車には二人の男が乗っていて、射ったのは助手席の男だ。二発目が俺の腹をかすめたとき、俺の手は背広の内側へ入っていた。

しかし、銃を抜くひまはなかった。いきなり、車のボディが俺をひき肉にしようと迫って来たのだ。

故事にならうより道はない。俺は欄干に飛びあがり、そのまま一回転して、掘割りに身を投げた。いささか、ぶざまな牛若丸だ。が、やむを得ない処置だった。

いやいや、どうして。欄干から「一回転して」掘割りに飛び込んだのなら、もう立派な「牛若丸」ですよ……。

この男、元は刑事で、別の事件の聞き込み中に妹が凌辱されている場面に遭遇、相手の「プレイボーイを気取った若い男」と揉み合う内に勢い余って(?)撃ち殺してしまった。「気がついたとき、そいつは畳に突っぷしていて、俺の手の四五口径コルトからは硝煙が立ちのぼっていた」――というのだけれど、カッとなってわれを忘れてしまうような人間に拳銃を持たせはイケマセン……。しかし、一応は事情が事情なのでね、情状酌量に与り、5年の刑期を努めて出所後、「現在の商売」に入った。その「現在の商売」とは――殺し屋。

ということで、河野典生には紛うことなき「通俗ハードボイルド」作家という一面もあったわけだけれど、しかしこうした事実を彼は「なかったこと」にしてしまいたかったようだ。というのも、彼は1973年に自身初の文庫本として刊行された角川文庫版『陽光の下、若者は死ぬ』巻末に収められた「年譜風あとがき」の「一九六五年―六六年(三十歳―三十一歳)」の項でこの2年間について「体調を崩し、ほとんど仕事をしなかった」。でも、この「危険への招待」はまさにその間に連載されたものだし、他にも多くの作品を雑誌媒体に発表していたことが戸田和光氏作成の「河野典生 作品リスト(暫定作成版)」で確認できる。にもかかわらず彼は「体調を崩し、ほとんど仕事をしなかった」と……。ちなみに、『オール娯楽』は「危険への招待」第1話が掲載された1965年4月3日号が創刊号(→コチラがその表紙。モデルを務める〝お女性〟はかの金井克子であります)。そして「危険への招待」はその巻末に目玉記事よろしく掲載されている。河野典生は前年に『殺意という名の家畜』で日本推理作家協会賞を受賞しており、当時、文芸ジャーナリズムが注目する新進作家だった。双葉社としても期待するところ大だったに違いない。しかし、そうして発表された作品への思い入れは当人には一切なかった、ということなんだろう。でなけりゃ、自身初の文庫本の巻末にあたかも「ぼく自身のための広告」よろしく収められた「年譜風あとがき」においてこんな扱いをするはずはないもの。あるいは彼には文芸ジャーナリズムに求められるままに「危険への招待」のような〝通俗的〟な作品を書いてしまったことを恥とする気持ちでもあったのだろうか? しかし、だからといって、現にこうして存在する十数編もの作品を「なかったこと」にするなんて……。(追記:本文で記した「リチャード・S・プラザーのシェル・スコット・シリーズなんてガス気球を使って危機を脱するという、いくらなんでもそれはないだろう、というような悶絶シーンまである(そうです。ワタシは読んでいませんが→読みました。1955年刊行のStrip for Murderがそれで、最後に確かにガス気球を使って危機を脱する)」という件。実はこれによって1つハッキリしたことがある。河野典生の「腐ったオリーブ」の最後がこの「悶絶シーン」とそっくりなんだよね。「腐ったオリーブ」の方は気球をつなぐロープに手足をからませたギル(黒人)の姿を「黒いキリストだった」と形容してみせるなど、もう少しシリアスな描写にはなっているものの、気球を使って危機を脱するという根本は同じ。正直、これをどう捉えたらいいものやら……。いやね、多分、これって、パクリとかいうんじゃなくてオマージュとかパスティーシュとかに当たるんだろうとは思うんだよ。でも、そもそも河野典生ってこんなことをするような作家だったの? と。だって、リチャード・S・プラザーですよ。シェル・スコット・シリーズですよ。そのパスティーシュを河野典生が? そうと知っていれば、この「河野典生と「通俗ハードボイルド」」だって、もう少し書きようがあったんだ。加えて『三匹の野良犬』なんて快(怪?)作も読んじゃったしで、今、結構、深刻にアタマを悩ましていて……。追々記:いやー、オドロイタ。結城昌治の1966年の作品『白昼堂々』のラストでも同じようなネタが使われているではないか! こちらでは銀三(泥棒)がデパートの屋上からアドバルーンにしがみついて天高く舞い上がる。ただし、着地した場所は刑務所の中だったという皮肉な結末。中田耕治曰く「最終章のデヌーマン(掉尾)を読んで笑わない人がいたら、その人は精神病院に行って診察してもらう必要があるんじゃないかな」。これぞ結城「ファルス」の真骨頂?)

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦そのぷろふいる、偏見につき〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜