志田司郎研究②

志田司郎について書く。

各務三郎は徳間文庫版『脅喝者』の解説で志田司郎を「マーロウの末裔」と書いている(正確には「マーロウたちの末裔」なのだけれど、なんで「マーロウたち」なのかを説明するのは骨が折れるので、ここでは「マーロウの末裔」としておきます。興味ある方はぜひご自分で同書をひも解いてください。なかなか高尚な議論になっております……)。また生島治郎が自他共に認めるチャンドラリアンであることもつとに知られている。従って、そんな生島治郎が生み出したハードボイルド私立探偵・志田司郎がフィリップ・マーロウのようにふるまうのは何の不思議もないし、確かに志田司郎は「マーロウの末裔」だろう。しかし、実は志田司郎がそんな評判に反するような行動をした作品がある。それがシリーズ第2作の『あの墓を掘れ』。必ずしも評価の高い作品とは言えず、郷原宏は集英社文庫版『あの墓を掘れ』の解説で「おそらくは週刊誌の連載小説という制約のせいで、生島氏にしてはやや荒っぽい表現が眼につかないわけではないが」云々。本来、作品を貶めるようなことを書くべきではない文庫解説においてこんなことを書かなければならないというのは、いかに『あの墓を掘れ』には看過できないアラが目立つかという1つの証左ではあるはず。ただ、そのアラにも二通りある、ということをあえて指摘したい。1つは作品としてのアラ――つまりは「粗」。もう1つは、主人公である志田司郎の行動におけるアラ――こちらは「荒」、ということになるのかな。要するに、そのふるまいが「マーロウの末裔」というにはいささか荒っぽすぎるのでは? ということだね。たとえば、拳銃を突きつけられた志田がホステスを楯に取るという場面があるのだけれど――

私はあわてて両手を高くあげるふりをしながら、いきなり女の腕をとり、自分の前にひきずりだした。

「さあ、これで楯ができた。女ごと射ってみるか?」

女ははげしく身をよじったが、私はしっかりと押えつけた。そしてそのまま、男の方へ進んでいった。

これだけならば、別にいい。いや、これだけでも女からしたら大変な災難だけどね。だって、女はたまたま店で志田の相手をしただけで、事件には全く関係ないんだもの。それが、成り行きで楯に取られてしまう。しかもだ――

男は仁王立ちになり拳銃をかまえた。引金にかけた指に力が入り白っぽくなっているのがわかった。

「それ以上近寄るな」

単調な声で彼は命じた。

「それ以上こっちへ来るとぶっ放すぞ。この拳銃は女を貫通してあんたまで弾丸がとどくほどの威力がある。近よれば近よるほどその威力が増すし、それにおれは二人やっつけるのをなんとも思っていやしないんだ」

たしかに男の言うとおりらしかった。しかし、女を使う以外に私の助かる道はなさそうだった。いちかばちか、それに賭ける以外になかった。

「わかったよ」

私は足をとめた。

「言うとおりに女を放すよ」

そして、力いっぱい女を男の方に突きとばした。女は悲鳴をあげながら、男の方に仆れかかった。一歩退がって、男は本能的に引金をひいた。女の身体が途中でがくっと立ちどまり、それから腹をかきむしりながら男の方に仆れかかった。女の血まみれの右手が男の拳銃を持った手にしがみついた。男はそれをふり放そうとした。

このチャンスを見逃す手はなかった。私は男におどりかかり、彼の手を両手でつかんだ。(以下、略)

この後、志田は男をボコボコにして聞きたいことを聞きだしたら奪った拳銃の銃把でこめかみを一撃、失神させる。一方、女はというと――「もう助かりそうもなかった。厚化粧をしていても顔が土気色に変っているのがありありとわかった」。そう、死んでしまったんだ。これはねえ……。その直接の原因が志田にあるわけではないにしても、実質的には彼が殺したようなもんですよ。しかし、志田はこの哀れな女に対して憐憫の情のカケラも示すことはない。志田はどうしたか? 「私は女に手をふれず、拳銃をハンカチーフでぬぐうと男のそばに落とした。/それからそっと足音をしのばせて部屋から出た」。とても「マーロウの末裔」とは思えない……。

『あの墓を掘れ』にはこれ以外にも志田が「マーロウの末裔」とされることに疑問を呈したくなるエピソードが描かれている。そもそも『あの墓を掘れ』というのはたまたまバーで知りあって捨て猫を拾うようにアパートに連れ帰ったフーテン娘(実は天野財閥総帥・天野弥一郎の末娘)の行方調査をその翌日に依頼されるという、ま、シンクロニシティとでも言うのかなあ、そういうちょっと不思議な始まり方をする物語で、志田にとってはその真沙子という娘の婚約者(飛騨義弘)の行方を探すことが当面の最大のミッションとなる。で、そのホエアアバウツに関する情報を得るためになんと女とベッドを共にすることも厭わないという――

「肴なんかないわ」

金堂満子はそう言って真紅に塗った唇をつきだした。

「あたしを肴がわりにどうオ?」

「もっとあっさりしたものの方がいいな」

私はそう答えたが彼女はひるむ様子がなかった。

「脂っこいものもたまには食べてみるものよ」

むっちりした両手をいきなり私の首のまわりにまきつけてくる。

「ちょっと待ってくれ」

私は一息にグラスのウィスキイを空けた。それを呑みくだしたとたんに、満子の唇が私の唇に押しつけられ、ふとく生暖かい舌が侵入してきた。

私はグラスを置き、左手で乳房をまさぐりながら、右手で彼女をベッドの上に押し倒した。満子はうれしげにあえいだが、私にはなんの感興も湧かなかった。頭の隅に真沙子のほっそりとした白い身体があった。

唇をはなすと、私は言った。

「飛騨義弘から電話がかかってきたら、訊いてほしいことがあるんだ」

「わかっていたわ」

つぶっていた眼を開き、満子は私を見あげた。

「あたしを利用するつもりでここへ来たのね」

「はっきり言うと、そのとおりだ」

と私は答えた。

「利用されてくれないかね?」

満子は考えこむようにしばらく黙っていた。それから、挑むような眼で私を見ながら言った。

「いいわ。利用されてあげるわ。そのかわりこっちにも条件があるの。あたしをしっかり抱きしめて」

私の彼女の身体に両手をまわし、しっかり抱きしめた。

さーてねえ、これが「マーロウの末裔」と呼ばれる男の行動や否や……。いや、ね、志田司郎というのがそういう男なのだ、というのなら、それはそれで受けとり方があるんだよ。しかし、話を難しくしているのは、『あの墓を掘れ』に描かれた志田司郎とは全く別の志田司郎が存在すること。それが、長編としてはシリーズ第3作となる『友よ、背を向けるな』の志田司郎。で、まずはですね、この『友よ、背を向けるな』というのがいろいろと読みどころの多い小説でありまして、ハッキリ言ってワタシは好きです。志田司郎シリーズの中ではいちばん好きかもしれない。ゴッドマザー藤村琴、最高です。またこの作品で志田ははじめて海外(ブラジルのサンパウロ)の土を踏むことになるのだけれど、これも読みどころの1つ。そもそもハードボイルド小説のヒーローが海外に飛ぶ、というのがなかなか例がない。実は私は、ハードボイルド小説と冒険小説の違いは、舞台が国内か国外か、その違いである――という説を唱えておりまして(もちろん、それだけではないけどね)。ただ、この説の弱点は、志田司郎シリーズがこの『友よ、背を向けるな』と『殺人者は夜明けに来る』で海外を舞台としていること。これがあるおかげで、成立しないという(苦笑)。しかし、生島治郎はなぜ1度ならず2度までも志田司郎に海を渡らせたのか? ワタシは、生島治郎は志田司郎にとってのポイズンヴィルを探し求めていたのではないかと考えている。紅真吾にとっては、上海がポイズンヴィルだった。しかし、東京は志田司郎にとってのポイズンヴィルでありうるか? ありえないんだよ。東京を舞台に『血の収穫』なんて書けやせんのだよ。そういう意味では、「われわれの国に於いてハードボイルド小説の可能性はまったくないか、あってもごくかぎられたものにすぎない」という中田耕治の主張は正しいんだ。かくて『友よ、背を向けるな』ではサンパウロが、『殺人者は夜明けに来る』ではバンコクが舞台に選ばれた……。

――と、まあ、いろいろ読みどころはあるわけだけれど、しかしいちばんの読みどころはラストですよ。最後に志田が取った行動――。志田は今回の依頼者である藤村琴に複雑をきわめた事件のカラクリを洗いざらいぶちまける。それは藤村琴にとってはこの上もなくつらいものだった。しかし、志田は悲嘆に暮れる老婆を独り残して立ち去ろうとする。ところが、それができないのだ。独り残してきた老婆がどうしても気になってしまう――

通りへ出てから、私は藤村邸の方をふりかえった。

邸の灯りがまたたき、そこにはいまわしい事件とはなんのかかわりもない、平和な暮しが営まれているように思えた。

私はその灯りに背を向け、ふたたび、歩きだそうとした。

なにもかも忘れてしまうべきだということはわかっていた。

なにもかも忘れて、このブラジルからさっさとおさらばし、ジェット機にとび乗って、地球の裏側にある日本へ帰ってしまうべきなのだ。

しかし、なにかが私をひきとめた。

所詮、私は感傷的な男なのかもしれない。

中年男の感傷など、らちもないものだ。

仕事が終った以上、さっさと退散するがいい。それがわかっていながら、私は歩きだすことができなかった。

このまま、背を向けて、その場を立ち去ることができなかった。

溜息を吐き、私は藤村邸へもどりはじめた。

ちなみに、ワタシはこの小説を読み進めつつ、なんで小説のタイトルが『友よ、背を向けるな』であるのかが一向にわからなかった。作中には「友」と言えそうな人物が登場しないので。まさか藤村の婆さんが「友」ってことはねえ……。しかし、最後になってようやくわかった。なんと、「友」とは、志田司郎のことなんだよ。作者である生島治郎が主人公である志田司郎に「友よ」と呼びかけているんだ。しかも、「友よ、背を向けるな」と。悲嘆に暮れる老婆を独り残して立ち去るな、と……。

えー、このラストを読んでワタシがどういう感情に突き動かされたかについては、ここでは触れません。それは、措いておきます。それよりも――「所詮、私は感傷的な男なのかもしれない」? 女を楯に取って死なせておいて、一体、どの口が言う……。

ということで、よくわからんのだ、志田司郎という男が。ただ、生島ハードボイルドそのものについて言えば「ハードボイルド」と言うにはいささか感傷的すぎる、という指摘がなされているのは事実。そのため、批判もあったとされる。そのあたりの消息については「生島チルドレン」の1人と目される大沢在昌が集英社版『傑作小説大全 冒険の森へ』第6巻「追跡者の宴」の解説「ハードボイルドの条件」でいささかハードボイルド作家らしくない(つまりは「感傷的な」)筆致で綴っているのでそちらに当たっていただきたいと思うのだけれど、1点だけ問題提起という意味で指摘しておくと、大沢在昌は生島ハードボイルドの感傷性について「生島さん自身も、アメリカ西海岸の乾いた気候風土で生まれたハードボイルドが、湿潤な我が国に根づくかを悩んだ時期があった。/その結果、生まれたのが、隠すことなく感傷をその文体ににじませた生島ハードボイルドだった」としている。でも、それだと、生島ハードボイルドの感傷性とは日本の湿潤な風土にハードボイルドを適応させるための妥協の産物だった、と取れなくもない。でも、そもそも生島治郎という人は「やさしい」よね。それは大沢少年が送ったファンレターに便箋8枚にも及ぶ長文の返信をしたためるあたりに端的に表れている。だから、生島ハードボイルドにおける感傷性とは氏が本来、持っていたものが自ずと滲み出た結果と見るべきでは? ま、それをあえてハードボイルドだからといって隠すことはしなかった、ということを大沢在昌は言いたいのかもしれないけれど……。これは、いつか本格的な生島ハードボイルド論に取り組むことがあるならば、その最大の論点になるかな。ともあれ、生島ハードボイルドは感傷的であると、ここではそのことを確認して――しかし、それにしたって『友よ、背を向けるな』の志田司郎はどうなんだろう? 苟もハードボイルド小説の主人公が「所詮、私は感傷的な男なのかもしれない」などと言っていいのだろうか? 実際、当の生島治郎は『傷痕の街』のあとがきでこんなふうに書いているではないか――「ハードボイルドの本質は、感傷の世界を描きながら、主人公自身はそれに溺れず、自分の生き方をかたくなに守りつづけているところにある」。『友よ、背を向けるな』の志田司郎は明らかにそのルールに反しているよね。しかも、志田司郎というのは、女を楯に取って死なせておきながら、憐憫の情のカケラさえも示そうとしなかった男なんだよ。そんな男が、「所詮、私は感傷的な男なのかもしれない」なんて……。

去年の暮れから生島治郎を集中的に読みはじめて、今日時点で読破した作品は33冊。その内、12冊(正確には13冊。上下巻に分冊となっている作品が1編あるので)が志田司郎シリーズということになる。で、「志田司郎研究①」でも書いたように、ワタシは生島治郎という作家に最大級のリスペクトを捧げる者でありまして、それはこの3か月に渡る「生島治郎三昧」を経てより強固になったと言っていい。一言で言って、生島治郎は、スゴイ。ただ、さはいいながらだ、どうにも納得できない点もあって、実はその最大のイシューとでも言うべきがこの志田司郎シリーズにおける主人公・志田司郎の人格のブレ。これだった。いや、ね、シリーズを通して人格が徐々に変化していく、というのは別にいいんだ。フィリップ・マーロウだって『大いなる眠り』と『長いお別れ』では相当、性格が変っている。でも、それは、シリーズを通してキャラクターが「成長」したということだよね。志田の場合は、違うんだよ。もうブレ。そう言うしかない。これはねえ、なんとも難儀というか……。志田司郎というのは、かの直木賞受賞作『追いつめる』の主人公ですよ。そんな特別なキャラクターをフィーチャーした志田司郎シリーズは生島治郎の100冊を超えるビブリオグラフィにあっても特別な重みを有するものであるのは間違いない。それがねえ、こんなキャラクター設定の不備と言っていいような問題を抱えているというのは……。「志田司郎研究①」でも書いたように、このシリーズには年齢問題というもう1つのイシューも存在する。でも、どっちがより重いかといえば、こっちだよね。なにしろ、キャラクターの人格にかかわることなんだから。これを見過ごしにするということは、ワタシにはできない。

ということで、いよいよ本論ということになりますが――この問題について考える場合、まず手がかりとなりそうなのは、例の有名なフレーズかもしれないね。レイモンド・チャンドラーの生前に刊行された長編としては最後の作品となる『プレイバック』でフィリップ・マーロウが言う――

If I wasn't hard, I wouldn't be alive. If I couldn't ever be gentle, I wouldn't deserve to be alive.

この有名ではあるけれど晦渋でもある台詞を「タフじゃなくては生きていけない。やさしくなくては、生きている資格はない」と訳したのが生島治郎。ただ、これが誤訳である、という指摘もあって、たとえば木村仁良は「ハードボイルドって本当は何なの?」(『ミステリマガジン』2002年2月号)で「レイモンド・チャンドラーの『プレイバック』で、フィリップ・マーロウが言った台詞を誤訳して、読者や評論家がさらに曲解してしまった例だな」。一方でこれを生島治郎の「独創」であると評価する向きもある。三好徹がそう。2003年3月、生島治郎が亡くなると三好徹は読売新聞に追悼文(2003年3月7日付け夕刊15面「生島治郎さんを悼む」)を寄稿、その中で「念のために書いておくと、チャンドラーの原文はハードhardであり、それを印象の強いタフに置き換えたのは生島の独創だった」。ただ、まあ、ワタシの見るところでは、この文脈でのhardは普通に「きびしい」でいいんじゃないのかなあ。「あなたのようにきびしい人がどうしてそんなにやさしくなれるの?」。このベティの問いかけは、「きびしい」と「やさしい」が誰もがそうであると認識できる対義語であるからこそ問としてのエッヂが立つわけで、それを「タフ」としてしまったのではせっかくの対比の妙が飛んでしまう。そういう意味でhardを「タフ」とするのはどうなのか? という意見は当然、ありうるわけだけれど、ただ「きびしくなくては生きていけない」――では、ちょっとキックが足りない、というのも否定のできないところで……うーん、難しい。いずれにしても、hardを「タフ」としたのは生島治郎の独創であるのは間違いない。それを是とするかどうかは別として……と、まあ、この件についてはこれくらいにしておいて――このいささかパラドキシカルなマキシムを生島治郎が己のハードボイルド論の核に据えていたのは『傷痕の街』のあとがきなどからも明らか(ちなみに三好徹は生島治郎が俳優の芦田伸介から「ハードボイルドって、本当はどういうものなのよ?」と問われ、『プレイバック』の台詞を紹介した上で「こういうセンチメントを持って生きる男の物語がハードボイルド小説で、非情な、荒っぽいだけの探偵や刑事が売りものの小説は真のハードボイルドとは別ものだ」と答えたというエピソードを紹介している。芦田伸介はドラマ「男たちのブルース」で主人公の泉一を演じるなど、生島治郎と親交があった。なお、↑で紹介した『傑作小説大全 冒険の森へ』第6巻「追跡者の宴」に収録されている生島作品が実は「男たちのブルース」。大沢在昌は「生島ハードボイルドの最高傑作だ」としている。ただ、ワタシはダメだなあ……)。そうした消息はシリーズ第1作の『追いつめる』からも読み取れる。志田は本編における彼のゲームである青谷のホエアアバウツに関る情報を得るべく情婦(喜多子)が経営する安酒場を訪ねる。しかし、女にはもう1人の間夫がいて、青谷に殺されていた。女は、それは自分がもたらした災厄であると感じており、「なにもかも投げすて、酒に溺れきって傷づいた痛みをまぎらしてしまおうという顔つきだった」――

私は彼女の顔をじっとみつめた。

「化粧をし、店に出て働いているうちに、いろんなことが忘れられる。永くかかるかもしれないが、いずれは忘れられるんだ。そうでなければ誰も生きていられるわけがない」

その言葉は自分の耳に皮肉にはね返ってきた。その言葉が真実ならば、私は新しい職を求め、幸福な家庭を創るべきだろう。

たしかに忘れられることはたくさんある。しかし、忘れられないこともあるのだ。

私の脳裏を車椅子に乗った乗松刑事がゆっくり通りすぎていった。

喜多子の心の傷が私のものと同じ痛みを持っているかどうかはわからなかったが、彼女は私の指をふくよかな指先でにぎった。

「やさしい人やね、あんたは」

低い声で彼女は言った。

「そう思っていない人間のほうが多いよ」

と私は答えて、そっと手をはずした。

このように志田司郎というキャラクターは同じ人格の中に「きびしさ」と「やさしさ」を共存させた人物として当初から造形されていた、ということがこの短いやりとりからも容易に読みとることができる。で、そうなると、今、ワタシがモンダイにしている、女を楯に取って死なせておきながら、憐憫の情のカケラさえも示そうとしない男が「所詮、私は感傷的な男なのかもしれない」とまさに「どの口が言う⁉」というようなことを言ってのけるというのも、さほど苦労をせずに呑み込めるのじゃないかって? いや、そーはいきませんよ。そーはいきませんよ(なぜか2回)。確かに「女を楯に取って死なせておきながら、憐憫の情のカケラさえも示そうとしない」というのは「きびしさ」だし、打ちひしがれる老婆に「背を向ける」ことができずにのこのこ舞い戻ってしまうというのは「やさしさ」だろう。しかし、いずれも度を超えている。「きびしさ」にしても度を超えているし、「やさしさ」にしても度を超えている。そもそもフィリップ・マーロウが『プレイバック』で示した「きびしさ」というのは、何かといっては憎まれ口を叩いて相手を苛立たせるくらいのもの(ちなみに船戸与一は『レイモンド・チャンドラー読本』に寄稿した「チャンドラーがハードボイルドを堕落させた」で「フィリップ・マーロウはどんな人間にたいしてタフだったか? そこらのちんぴらやちゃちな悪徳警官を殴り飛ばしたことは何度もあるだろう。だが、権力の奥の院に鎮座してる悪の構造のシンボルはもちろんのこと、その代行者に迫ろうとしたことはただの一度もない」。こんなことを書く時の船戸与一は完全に豊浦志朗だなあ……)。そんなものと、女を楯に取って死なせておきながら、憐憫の情のカケラさえも示そうとしない、というのを同列に論じていいわけがない。全然レベルの違う話。また「やさしさ」についても然りで、フィリップ・マーロウが『プレイバック』で示した「やさしさ」というのは、コーヒーを沸かしてくれたり、ホテルまで送ってくれたり、という程度のものですよ(もっとも、小鷹信光はもう少し深く読み込んでいて、名著『パパイラスの舟』所収の「ハードボイルド・ジャーニー―私のハードボイルド小説観―」で「愛さずにセックスだけを交わしたことによって男の心を傷つけたと考えた女のうしろめたさを、マーロウが黙って許したことをさしているのでしょう」。深い!)。そんなのと、作者が思わず身を乗り出して(?)自分の生み出した小説の主人公に対して「友よ、背を向けるな」と呼びかける、その呼びかけに応じて主人公が「所詮、私は感傷的な男なのかもしれない」と言いながらのこのこ舞い戻ってしまうというメタ小説まがいの展開を同列に論じられるわけがない。これまた全然レベルが違う。

ということで、志田司郎というキャラクターが「きびしさ」においても「やさしさ」においてもそういう振り切れた行動をしており、一個の人格の中に「きびしさ」と「やさしさ」を共存させている――としても、それはいささか限度を超えている。喩えて言うならば、一個の人格の中にマイク・ハマーとアルバート・サムスンが同居しているようなもので、ほとんど「ジキルとハイド」のレベル。本来ならば、そんなのはキャラクター設定の不備、ということで評論家などからはきびしく批判されても仕方がないところだと思うのだけれど、郷原宏などは例の集英社文庫版『あの墓を掘れ』の解説で「アメリカのハードボイルド作家レイモンド・チャンドラーは、かつてその主人公フィリップ・マーロウに「強くなければ生きていけない。やさしくなければ生きている資格がない」と語らせた。志田司郎は、ここで、その二律背反を見事に生き切っている」――と、どうもそういうことで納得しちゃってるようなのだ。しかし、ワタシは承服できない。これは、ワタシが生島治郎をリスペクトしていることとは別問題。とゆーか、リスペクトしているからこそ、と言うべきかな? とにかく、このことについては、なにかしら得心が行く説明がなされないことには、ワタシとしては呑み込むのはムリ。しかし、難しいよお。「志田司郎研究①」で書いた年齢をめぐる怪などとは比較にならないくらいに難しい……。

ただ、こういうとき、ワタシは粘る性分でね。いろいろ考えてみるんですよ。よく「下手の考え休むに似たり」と言うんだけれど、そんなことはないって。「下手の考え」だろうがなんだろうが、何も考えないよりはずーっといい。で、いろいろ考えてみた結果として、いちばんのポイントは『あの墓を掘れ』の志田の行動に尽きるのではないかと。『あの墓を掘れ』の志田司郎が荒っぽすぎるということですよ。これがあるから『友よ、背を向けるな』の「感傷的すぎる」志田司郎とのギャップがきわだつわけで、もし『あの墓を掘れ』の志田司郎がもっとジェントルだったら『友よ、背を向けるな』の志田司郎との間の「ジキルとハイド」問題なんて発生するべくもない。そもそも生島ハードボイルドの主人公は程度の差こそあれ「感傷的」なのだから。紅真吾もあの葉村宗明から「甘い」とダメ出しされているくらいで。だから、ポイントを絞るならば、なぜ『あの墓を掘れ』の志田司郎はあんなに乱暴なのか? ということになるだろう。

そうなった場合、意外と無視できないのは、『あの墓を掘れ』が連載されたのが週刊誌だったという事実か? しかもですね、これが文芸週刊誌ではなく芸能週刊誌だったんですよ。具体的に言えば『週刊アサヒ芸能』。このことは集英社版『あの墓を掘れ』の解説にちゃんと記されている。曰く「本書「あの墓を掘れ」は、生島氏がつくりだした多くのシリーズ・キャラクターのなかでも最も魅力的な男、志田司郎ものの一篇で、『週刊アサヒ芸能』誌に、昭和四十二年(一九六七)十一月から翌四十三年(一九六八)四月まで約半年にわたって連載され、同年六月、徳間書店からトクマ・ノベルズの一冊として刊行された」。その影響は、当然、考えてみるべきでしょう。実際、志田司郎シリーズで初出誌が芸能週刊誌だったというのは他には見当たらない。『友よ、背を向けるな』は徳間書店発行の文芸週刊誌『週刊小説』に連載されたものだし(これも集英社版『友よ、背を向けるな』の解説に明記されている。こんなふうに書誌データが示されているのは本当にありがたい。逆に、示されていないのは本当に困ったもので……)、全部で6冊ある短編集にまとめられている短編も(不明なものを除けば)初出誌はすべて文芸誌(『小説宝石』『小説推理』『オール読物』『問題小説』等)。ただ、掲載誌が芸能週刊誌だということがそれほど作品に影響を与えるものだろうか? また、与えたとしても、それは『あの墓を掘れ』という小説の「粗」の側面に関る影響であって、「荒」の側面までは……。

しかし、そんなことを考えていたら、俄然、『あの墓を掘れ』の連載第1回が掲載された『週刊アサヒ芸能』が欲しくなってきた。実はワタシにはこういう性分がありまして。だから河野典生の「危険への招待」の連載第1回が掲載された『オール娯楽』1965年4月3日号だって持っているわけでね(え? と思われた方はぜひ「拳銃をして語らしめよ〜中田耕治と「通俗ハードボイルド」〜」をお読み下さい)。『オール娯楽』だの『週刊アサヒ芸能』だの、ちゃんとしたインテリはそんなものをコレクションに加えたいと思わんでしょう。しかし、ワタシは河野典生の「ビートならでは夜のあけぬ若者ども」が載った『別冊アサヒ芸能』1960年11月号も狙っているくらいで。ここはなにがなんでも『あの墓を掘れ』の連載第1回が掲載された『週刊アサヒ芸能』が欲しい!

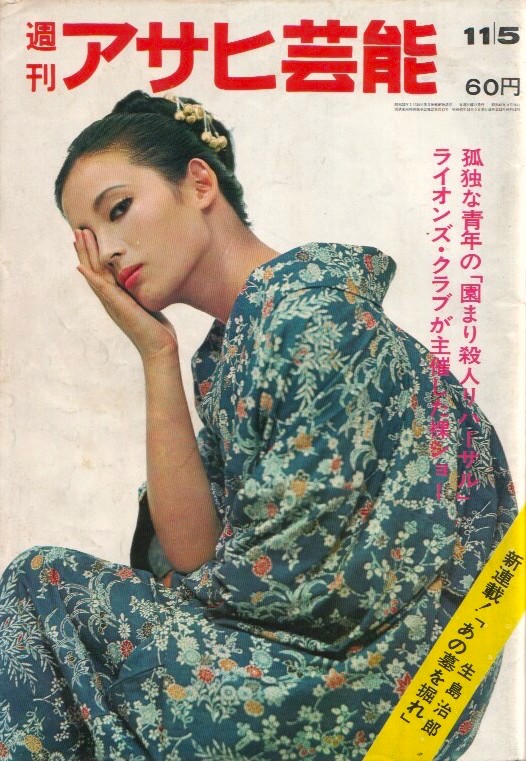

調べたところ、『あの墓を掘れ』の連載第1回が掲載されたのは1967年11月5日号。そして、1点だけだけれど、「日本の古本屋」に商品登録があった! これはもう、買え、ということですよね(笑)。で、買ったのが、→。右下に「新連載!「あの墓を掘れ」」という文字も見えますね。ちなみに、表紙の〝お女性〟は本田由香子というモデルさんだそうで。調べたところ、『コント55号 宇宙大冒険』という映画にマリリン・モンロー役(?)として出演経験もあるらしい。ただし、それ以上のことはわからず。まあ、そこまで調べる必要もないわけだけれど……。

それよりも、この『週刊アサヒ芸能』1967年11月5日号を入手したことによって『あの墓を掘れ』をめぐる2つのアラの内、「荒」の方を解き明かす手がかりは得られたのか? 得られた(キリッ)。いや、得られたと思う。いや、どうかな……。(気を取り直して)少なくとも、ハードボイルド小説の愛読者にとっては相当に興味をソソラレルに違いないであろう事実をご紹介することはできる。というのも、この『週刊アサヒ芸能』1967年11月5日号には『あの墓を掘れ』以外にもう1編、ハードボイルド小説が掲載されているのだ。しかも、ハードボイルド小説の愛読者ならば知らぬもののいない作品。それは……大藪春彦の『汚れた英雄』。

これはねえ、へえ、ですよ。相当の驚きを込めた、へえ。そうかあ、生島治郎と大藪春彦が同じ雑誌に載っていたことがあるのかあ……。生島治郎と大藪春彦がわが国ハードボイルドを代表する二大巨頭であり、この2人によって日本にハードボイルドという「悪の華」が移植された、というのは、まあ、万人が認めるところと言っていいでしょう。ただ、「両雄並び立たず」の格言通り、どうもこの2人にはその作風といい、パーソナリティーといい、相容れない部分があるような。喩えて言うならば、最澄と空海。どっちが最澄でどっちが空海かは言わなくてもわかりますよね。で、これが実におもしろいところでもあって、世上、「両雄」とされる人物には大体この対比が当てはまる。たとえば、森田一義(タモリ)と北野武(ビートたけし)。この場合もどっちが最澄でどっちが空海かは言わなくてもわかりますよね。そして、生島治郎と大藪春彦もワタシはそういうイメージで捉えてきたわけだけれど、実際、元『エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン』編集長で『生島治郎の誘導訊問』などを読むと対談の名手という印象もある生島治郎ととかく「孤高」という印象がつきまとう大藪春彦では相当にパーソナリティーが異なる(大藪春彦は探偵作家の団体「他殺クラブ」を『火制地帯』の盗作問題をきっかけに脱退するなど、文壇内での交流は希薄だったと見られていた)。そんな2人の作品が同じ雑誌に載っている、というのは相当に興趣をソソラレル。これだけでも『週刊アサヒ芸能』1967年11月5日号を入手した甲斐があったというものだ。しかも、この事実は、なんで『あの墓を掘れ』の志田司郎の行動はあんなに荒っぽいのか? という謎をめぐってある可能性を提示してくれると言っていい。その可能性とは――生島治郎が大藪春彦に影響を受けた……。

改めて言うまでもないことだけれど、大藪春彦が生み出したヒーローたち――それは伊達邦彦であり朝倉哲也であり北野晶夫であり、ということになるわけだけれど――はいずれも「屈強な体力と旺盛な食欲・性欲にあふれ」、中折れするなどあろうはずもない(?)、ハードな上にもハードな、木村仁良に倣うならば、ハーデストボイルド・ガイ、ということになるんでしょうか、そんな男たちです。また、彼らが作り出す世界もハードな上にもハードなバイオレンスの世界。しかし、そんなバイオレンス一辺倒の内容をめぐっては、あんなのハードボイルドではない、という批判は、実は当初からあった。たとえば『マンハント』1962年3月号の「ミステリア・ジャポニカ」(署名は「漫判党」)では「例によって例のごとく、拳銃の種類やら操作法やらで行数をかせぎ、ぶっぱなせば〝頭蓋骨がぶっ飛び〟、ゲンコでなぐれば〝胃袋が裂け〟たり〝顎の骨が砕け〟たりする式の描写がいっぱい」「警官とか殺し屋とか、そんな連中を冷然とぶっ殺すタフ・ガイさえ出しとけばまちがいない――という、春彦氏一流のハードボイルド論。これを支えるものはもはや〈小説〉ではなくて〈勇気〉である」。しかし、そんな批判もものかは、大藪春彦は己が信じる「ハードボイルド」を書きつづけた(ちなみに、大藪春彦には「ハードボイルドであろうがなかろうが」という論考もある。別にハードボイルドでないっていうならそれでもいいよ、ということだね)。ワタシ的には、そういう流儀自体が全く以て「ハードボイルド」だなあ、と。ハッキリ言ってワタシは(大藪派と生島派に分けるなら)生島派なんだけれど、批判上等でわが道を行く(行った)大藪春彦には最大級のリスペクトを捧げる者であります。

で、そういう前置きをした上で指摘するならば、『あの墓を掘れ』の志田司郎は大藪春彦が生み出したヒーローたちに似ているとは言えないか? たとえば、志田が情報を得るために女とベッドを共にするあたりは北野晶夫にそっくりではないか! だからね、生島治郎が大藪春彦に影響を受けた、という可能性もゼロではないのではないかと。で、その傍証と言っちゃあなんだけど、生島治郎が大藪春彦についてこんなことを書いているので紹介しよう――

江戸川乱歩さんという人は、視野の広い人で、自らは本格ものを書きながら、海外のさまざまなジャンルのミステリを日本に紹介することに労を惜しまなかった。

同時に、日本でもさまざまなジャンルのミステリが開花することを望んでおり、新人の才能を見抜く力があった。

こうして、乱歩さんから才能を認められたのが大藪春彦さんであり、星新一さんである。

大藪さんは以来、タフガイ・ストーリィと云うかスーパーヒーローを主人公にした作品で、若者に圧倒的な支持を受けることになるわけだが、当時、早川書房の編集者であった私はそのエネルギッシュな仕事ぶりに驚嘆する思いであった。

その後、乱歩さんの先見の明どおり、若手のミステリ作家がいろんなジャンルを切り拓くことになるが、大藪さんはその先頭を切った観があった。

編集者を辞めてから、私もハードボイルド小説を書くことになったが、すでに大藪春彦という存在があったから、別の形で書かねばならないと思った。

大藪さんの作品はミッキィ・スピレーンに似ていると当時云われていたので、私はレイモンド・チャンドラー風の作品を書きたいと願った。

こうして、おたがいに作風はちがったが、どこかで良きライバルと考えていたふしがあったように思う。

実はこの一文、大藪春彦が亡くなった際に生島治郎が読売新聞に寄稿した追悼文(1996年3月4日付け夕刊16面「大藪春彦氏をいたむ 〝戦友〟の死に暗然…」)の一節なんだけれど、世間一般の「両雄並び立たず」の見方に反して、大藪春彦が死んだとなったら、その追悼の辞を述べるのはやっぱり生島治郎なんだよ。生島治郎しかいないんだよ。北野武が死んだら追悼の辞を述べるのはタモリ。タモリが死んだら追悼の辞を述べるのはたけし。それはもうそういうものなんだよ。だから、これは書かれるべくして書かれた追悼文と言っていいと思うんだけれど、その中で――「当時、早川書房の編集者であった私はそのエネルギッシュな仕事ぶりに驚嘆する思いであった」。こういうことを素直に書けるあたりが生島治郎=最澄説の何よりの証だろうね。いずれにしても、生島治郎は大藪春彦に対してある種の羨望のような感情を抱いていた。そういうことがこの追悼文から読み取れると言っていいだろう。で、そうであるならば、奇しくも同じ時期、同じ雑誌に連載されることになった大藪作品に刺激を受けるということは、当然、あって然るべきではないか? そして、まさにそういう〝化学反応〟は起きていたのだ。それが『あの墓を掘れ』の志田司郎のまるで大藪ワールドのヒーローのような行動スタイル――。

しかし、本来、それは生島治郎がめざした「ハードボイルド」とは異なるものだったのもまた間違いない。だから、軌道修正を図った。それが、『友よ、背を向けるな』のあの「感傷的」な最後――。大きく右に振れたものを元に戻すには、今度は大きく左に振るしかない。度を超えて「きびしい」行動のあとには、度を超えて「やさしい」行動を。かくて志田司郎というタフガイの人格は定まった……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜