時には母を連れてドライブをしよう、口笛を吹きながら。

〜存否不明のハードボイルド作家が教えてくれたこと〜

昨日の今日ってわけではないんだけれど――ま、いいよね。この間、いろいろあったから……。

2021年6月1日付けでウィキペディアに「島内透」の記事を作成したのでご報告。ウィキペディアに「島内透」の記事がなかったことは「先駆者の栄光〜島内透の北村樟一シリーズ3部作〜」でも指摘していた通りで、しかも「ハードボイルド」の記事の「代表的作家と作品」で紹介されている日本人作家の中で記事がなかったのは島内透だけ。これが望ましい状態であるはずはなく、これまでも何度か記事を作成することを検討はしたのだけれど、その都度、ある事情がネックとなって見送りを決め込んでいた。その事情とは――現時点での存否(健在かどうか)が確認できないこと。これについては、2002年までは健在であったことが同年刊行の『作家・小説家人名事典』(日外アソシエーツ)によって裏付けられる。しかし、それ以降となると、いろいろ手を尽くしてはみたものの、存否いずれの情報にも行き当たらず。たとえば、朝日新聞の記事データベース「聞蔵」や読売新聞の記事データベース「ヨミダス」にも当たってみたものの、そもそも島内透に関する記事がきわめて少ない。ヒットするのは、読売新聞の1965年3月28日付け「その後の推理小説」(by奥野健男)とか、そんな昔のものばかり。近況を報じたものは皆無。また、訃報も確認できず。これについては『文藝年鑑』(新潮社)にも当たったし『現代物故者事典』(日外アソシエーツ)にも当たった。――となると、現在も健在である可能性が高くなるわけだけれど、しかし島内透は1923年9月6日生まれなのでねえ。仮に現在も健在であるとすれば満97歳ということになる。もちろん、人生100年時代と言われる昨今であるからして97歳の今日まで壮健である可能性も十分にあるとは言えるでしょう。でも、そう決めつけるわけにも行かない。というのも、現在、島内透の名前は日本文藝家協会の会員名簿には記載されていないんだよね。また委託者一覧にも載っていない。委託者一覧には物故作家も載っているので、ここに載っていないということがどういうことを意味するのかがよくわからないんだけれどねえ。ともあれ、こういうような事情で、島内透の存否は現状、不明ということになる。これがネックとなってこれまで記事を作成することをためらっていたわけだけれど、最近になって存否不明は不明として記事を作成した方がいいんではないかと考えるようになった。いつまで粘ったって埒が明かないんでね。もしかしたら、記事作成がきっかけとなって存否が判明する、ということだってあるかもしれないし。まあ、最終的にはこれが決め手となって今回の記事作成に至った、ということにはなるかな。

しかし、今回、記事を書いてみて、改めてよくわからない作家だなあ、と。そもそも、デビューの経緯がよくわからない。島内透のデビューは河出書房新社から2段組320ページにも及ぶ処女長編『悪との契約』が書き下ろし小説としてハードカバーで刊行される、という至って恵まれたもので、なかなかないですよ、こんなことは。生島治郎もデビューは2段組212ページにも及ぶ処女長編『傷痕の街』が講談社から書き下ろし小説としてハードカバーで刊行されるという恵まれたかたちだったのだけれど、これは佐野洋の推薦があったことがわかっている(佐野洋は同書カバー折り返しに「生島治郎について」という推薦文も寄せている)。なにかそういうことでもない限り、いきなり大手出版社からハードカバーでデビューということにはならないでしょう。で、そうなると注目は中島河太郎が『宝石』1961年2月号の座談会で「僕はあれを原稿で読んで注文して書き直してもらった」と述べていることなんだけれど、じゃあ中島河太郎が『悪との契約』を高く評価しているかというと、そうでもないんだよなあ。自らが編纂した『日本推理小説辞典』(東京堂出版)で同作について「ハード・ボイルド風を狙ったが冗漫」と至って冷やかにコメント。そんな作品を河出書房新社に推薦しますかねえ。そもそも島内透は中島河太郎にコネを持っていたのかどうかという問題もあるし……。ちなみに、この座談会、島内透にとっては相当に酷な内容で、『悪との契約』が俎上に載せられながら、出席者(司会の大内茂男以下、中島河太郎、十辺肇、中田耕治、村松剛の5名)の中では中島河太郎以外は誰も読んでいないというね。この際だ、その下りを紹介しておきましょう――

大内 ほかに今年の注目すべき長篇というと黒岩重吾の「休日の断崖」がわりに面白いと思ったのですが。

中島 トリックの部分に不満がありましてね。

十返 黒岩重吾の宝石の十二月号に出ている「青い枯葉」はよかったよ。

中田 あれは感心した。ラストが書きたかったようなものだけれど、ラスト以外はいい。激賞しておきたいな、ここで。

村松 あれはよくできている。

十返 僕はきょうまでに読んでこようと思って読めなかったのは、島内透の「悪との契約」……

中田 「白い対角線」はバウチャー流にいうとso-and-soといった作品でしたね。お話のめりはりのつかない人でしたよ。

十返 あれは読んだけれども、島内透という人はどうなんですか。

大内 僕はまだ読んでいない。

中島 僕はあれを原稿で読んで注文して書き直してもらったので、ちょっと言いにくいのだけれども……。

これで、終わり。中田耕治なんて、せっかく十返肇が『悪との契約』を持ち出したっていうのに、『白い対角線』という全く別の小説(なんでも藤本明男という人の作品だそうです。ちなみに、この人もウィキペディアに記事がない)の話をしだすという……。多分、読んでないことをごまかそうとしたんだろうね。でも、中島河太郎以外は誰も読んでなかったんだから、慌てる必要はなかったんだよ。よくこういう失敗をする人って、いますよね。何を隠そう、ワタシも結構、その傾向があって……。ともあれ、こうして、一応、俎上には載せられたものの、全く評価の対象にならないというね。これは、酷評されるよりも酷い扱いでしょう。ただ、そんな『悪との契約』を高く評価していたのが大井廣介。これについてはウィキペディアの記事でも少しばかり詳しく紹介したのだけれど、この際だ、こっちの方も省略なしで紹介しておくとしよう――

〝前々回は『休日の断崖』、前回は『白昼の死角』、このところ毎回読みごたえのあるものがでて、まことにはりあいがある。今度は島内透の『悪との契約』がいい。島内透という人について生憎まったく予備知識がないが、二段三二〇頁、渋滞なくかきすすめた筆力だけでもみあげたもので、新人にありがちな、ここはもっとほかにかきかたがありはしなかったかと気になるほどの難点がなかったのは、ずぶのアマチュアとは思えぬ〟

〝不正入学その他、風俗小説的犯罪をもりこみ、犯人も一応伏せてあるが、所謂本格の虫でないと辟易するように凝りすぎてもいない。普及性を持っているのは強味だよ〟

〝探偵小説ずれした限られた読者を対象にしないで、読者層が広がった段階で、こういう新人の力作が登場するのは、時宜に適している〟

〝犯人犯行の趣向が別段凝ったものでないのに、読後に充実感をとどめるのは、力一杯うちこんでいるからだと思う。精進と次作を期待したい〟

『宝石』では、ほとんど黙殺と言ってもいい扱いを受けていた作品をこれだけしっかりと紹介し、評価もしてくれている……、ワタシはこれだけでも大井廣介という人はミステリ(ちなみに、ウィキペディアに「ミステリ」という記事があるのだけれど、つい最近までその冒頭定義にこんなことが記されていた――「なお、「ミステリ」は早川書房が広めようとしている言い方であるが、長音符を省くこと自体や、一出版社が特定の日本語の言い方に干渉することへの嫌悪感を示す者もいる」。こんなの、冒頭定義で書くようなこと? そもそも、事実にも反している。確かに早川書房は『エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン』以来、「ミステリ」という呼称を使いつづけており、「ミステリー」が一般的となっている現在では若干の違和感を覚えないでもない。でも、別に「ミステリ」を使っているのは早川だけではないのだから。タイトルに「ミステリ」の4文字を含むものだけに限っても、早川以外から刊行されたものはどれだけだって挙げることができる。ミステリ界隈ではHAYAKAWAというのはビッグネームなのでなにかとチャレンジを受けることにもなるのだろうけれど、しかし「ミステリ」という呼称をめぐってこんな陰謀論めいた難癖をつけられることになろうとは……)の紹介者としては信頼するに値する、というふうに考えます。

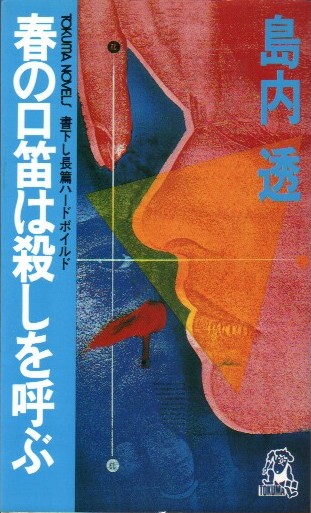

――と、こうしてミステリ作家・島内透のデビューは河出書房新社という大手出版社からいきなりハードカバーでデビューという至って恵まれたかたちだったものの、ミステリ界隈での反響は相当に温度差のあるもので、どっちかと言えば冷やかなものだった、と言っていいでしょう。このことは、大井廣介が同じ『エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン』のミステリ時評で第2作の『白いめまい』を取り上げた際、「『悪との契約』は不幸にも、さして話題にならなかったが」云々と記していることからも裏付けられるはず。結局、同書カバー裏のブラーブで「日本に初めて正統ハードボイルドが定着した感がある」(ウィキペディアの「ハードボイルド」の記事でワタシが紹介した下り)としているのは、ブラーブ以外の何ものでもない、ということになるようだね。で、そんな島内透は1964年には北村樟一シリーズの第3作『白昼の曲がり角』を発表、デビューから4年で3作はまずは上々のペースでしょう――原尞のデビューから7年で3作に比べればね。ただ、その後、『血の領収書』まで15年の空白期間が挟まることになるのは、原尞と比較したって長すぎる(原尞の場合、第3作から第4作までの空白期間は9年)。その背景に何があったのかは、これまた手がかりとなるような情報にはお目にかかれず。つーかさ、1983年に刊行された『春の口笛は殺しを呼ぶ』のカバー裏にはこんなことが記されてるんだけど――「島内透は、一橋大学卒業後、『白いめまい』『白昼の曲がり角』を発表、その才能を高く評価されながら、何故か突然ペンを置き、十年余りを過ごした。この沈黙について氏は多くを語りたがらない。再デビューを飾った『血の領収書』以来の作品に、その意味が語られているという自信のあらわれかもしれない」。これはまたなんとも「ハードボイルド」というか……。

ところで、ここからはその『春の口笛は殺しを呼ぶ』について少しばかり。ウィキペディアの記事でも参考文献として挙げた『日本ミステリー事典』(新潮選書)ではこの島内透の通算7作目についてこんなふうに言及――「その後、新たな興信所員の探偵を創造し、『春の口笛は殺しを呼ぶ』(83)を放ったが、通俗に堕している」。これ、本気で言ってんの? ちょっと信じらんないんだけどねえ。また『血の領収書』『死の波止場』についても「ハードボイルドの意匠を借りても背景は国際謀略になっている」。これもねえ……。しかし、これは後に回す。まずは『春の口笛は殺しを呼ぶ』だ。もし本当に『春の口笛は殺しを呼ぶ』を読んだ上でそんなことを言っているのだとしたら、これを書いた人(署名は「MRL」)はハードボイルドがなんであるか(あるいはまた「通俗ハードボイルド」がなんであるか)を全くわかっていないと言わざるをえませんよ。言っちゃなんだけどね、こっちは「通俗ハードボイルド」についてはうるさいんだ。どれくらいうるさいかはぜひ「拳銃をして語らしめよ〜中田耕治と「通俗ハードボイルド」〜」を読んでいただくとして――『春の口笛は殺しを呼ぶ』が「通俗ハードボイルド」だなんてとんでもない。『春の口笛は殺しを呼ぶ』は良くも悪くも「正統ハードボイルド」としか言いようのない作品。むしろ『春の口笛は殺しを呼ぶ』が「通俗ハードボイルド」であったならば、まだしも島内透という職業作家のキャリアはもう少し永らえることができていたのではないか? つまりさ、彼は書くべきだったんだよ、そういう作品を。時代はそういうものを求めていたんだから――「そういうもの」とは、たとえば『獣たちの熱い眠り』(by勝目梓)とか『孤狼の牙』(by志茂田景樹)とか(いずれも『春の口笛は殺しを呼ぶ』と同じトクマ・ノベルズからの刊行で、『春の口笛は殺しを呼ぶ』の巻末にバックリストとして載っている)。いわゆる「バイオレンス小説」というやつで、当時はこの種のものが図書市場を席巻していた(ちなみに、この「バイオレンス小説」とハードボイルド、就中、「通俗ハードボイルド」との関係はなかなかアタマを悩まされるところでね。外形的事実だけを見るならば、「バイオレンス小説」は「通俗ハードボイルド」に非常によく似ている……と言っても、実はほとんど読んだことがないんだけどね、「バイオレンス小説」というヤツ。思いつく限りでは、『ハイエナの夜』(by夢枕獏)くらいかなあ。これはいいよ。もう大好き。「嘘じゃないよ」。もっとも、この小説はあの当時の「バイオレンス小説」の中でも相当の変わり種のはずで……。ともあれ、ほとんど読んだことがない。それでいて「バイオレンス小説」と「通俗ハードボイルド」はよく似ているもないもんだけれど、「暴力」を売り物にしているという外形的事実がね。で、そういう類似点を持ちながらだ、「バイオレンス小説」は「通俗ハードボイルド」とは決定的に違う、というのが「通俗ハードボイルド」の味方を自認するワタシの言い分でして。しかし、どこがどう違うか説明しろと言われると、なかなか……。そんな容易に言葉にはできない感覚的なものをこういう言い方で説明するのは1970年代に大学生活を送ったものの悪い癖だとは承知の上で……結局、「バイオレンス小説」ってのは「商品」なんですよ。1980年代に至って資本は「暴力」の商品化に成功した――、その成果としての「バイオレンス小説」の大流行……)。しかし、島内透はそんなご時世に『春の口笛は殺しを呼ぶ』という「正統ハードボイルド」としか言いようのないモノを書いたんだ。そこんところをさあ、ちゃんと汲み取ってあげなきゃ。しかもだ、ワタシの見るところでは『春の口笛は殺しを呼ぶ』は島内透の再デビュー後の作品の中では最も初期北村樟一シリーズ3部作のテイストを受け継いでいる1編。つーかさ、『春の口笛は殺しを呼ぶ』には北村樟一シリーズ3部作で用いられたモチーフが再利用(?)されているんだよね。たとえば『悪との契約』でストーリーの織り糸の1つとして使われていた不正入試疑惑とか『白いめまい』の少女の落下事故とか。これが偶然であるはずがない。島内透は意図的にそういうものを持ち出してきている――と考えるならばだ、もしかしたら彼は『春の口笛は殺しを呼ぶ』でかつての自分にリベンジを果たそうとしていたのではないか? 結果的に若書きで終ってしまった初期北村樟一シリーズ3部作で用いたモチーフを今(当時)の成熟した筆で料理し直して面目を一新した作品に作りかえるというリベンジ――。その場合、主人公のキャラクター設定も重要なテーマとなってくる。ワタシは「先駆者の栄光〜島内透の北村樟一シリーズ3部作〜」で主人公である北村樟一が1度ならず3度も「熱い涙」を流すという理由で同シリーズをハードボイルドではなく「ソフトボイルド」であるとしたのだけれど、『春の口笛は殺しを呼ぶ』の主人公・山城勇介はもう文句のつけようのないハードボイルド・ガイ。しかも、フィリップ・マーロウではなくサム・スペードに似ている。いや、山城勇介は一匹狼の私立探偵ではなく、新橋に本社がある「中央秘密探偵社」の日本橋支社に勤務する調査員という設定。これがコンチネンタル探偵社のサンフランシスコ支社に勤務する名無しの探偵、通称コンチネンタル・オプを模したものであるのは明らか。だから、コンチネンタル・オプの日本版といったところか? ま、コンチネンタル・オプに準えて言えば、セントラル・オプということになるのかな。で、性格設定もコンチネンタル・オプに似ていて、相当に粗暴なところがある。まかり間違っても「熱い涙」を流すようなキャラクターではない。このあたり、もしかしたら当人の中には北村樟一のキャラクター設定こそは若書きゆえにしでかした最大の失敗――、そんな思いがあったのかも知れない。で、そうしたあれやこれやのイケテナイ設定をめぐっては大胆な改良を加えつつ、いくつかの魅力的なモチーフについてはそのまま再利用して、今(当時)の成熟した筆でもう1度、料理し直す――と、まあ、『春の口笛は殺しを呼ぶ』の執筆背景についてこんなふうに勝手な想像をめぐらしたりしているわけですが、実際、ワタシは『春の口笛は殺しを呼ぶ』を読んでいて何度も北村樟一シリーズ3部作を思い起こした。だってさ、似てるんだもの。キャラクターも違うし、プロットも違う。でも、似ている。そっくりと言っていいくらいに――いくつかのモチーフと、そして文体が――。

島内透の文体をめぐっては『日本ミステリー事典』でも「新鮮な感性と入念な筆致をもちながら」云々としているくらいで、当時から高く評価されていた(もう1つ書いておくなら、『マンハント』のミステリ月評「ミステリア・ジャポニカ」でも『白いめまい』を取り上げて「新人の書き下し第二作らしく、ミズミズしい情感があってよろしいよ」――とお褒めに与っていた。なんか、スゴイよね、『マンハント』が島内透を褒めていたという、しかも「ミズミズしい」なんて言葉を使って、あの『マンハント』が……)。そんな魅力は『春の口笛は殺しを呼ぶ』でも健在。ここではそのサンプルとしてこんな一節を紹介することにしよう――

気温が上がって、街には春風が吹いていた。昨夜雨が降ったせいか、街がえらくきれいに見えた。

おれは地下駐車場から車を出して、八重洲口に向かって走った。

東京の街でも、年に幾日かはきれいに見える日がある。きょうもそんな日のひとつなのだろうか。うすく霞んだ青空。その空にあふれるやわらかな日射し。幾重にも重なってきらきら輝くビルの群れ。車窓から吹きこむなま暖かい春風。おれはいつのまにか口笛を吹いていた。口笛はかすかな音色を引いて窓から街へ流れ出てゆく。

前を走る車の窓に、ふと、○○○○の顔が浮かんだ。純白のハイネックのセーターを着て、おそろしく真剣な表情で戸口のおれを見つめていた顔。あのとき、彼女はすでに何かの決意をしていたのだろうか。そして、その決意を即座に、おれがあの部屋を立ち去った直後に実行にうつした。そして、自分で自分の生命を絶ってしまった。自分で絶ったわけではないにしても、彼女はその決意をしていた。彼女の生命を絶った凶器は、彼女が自分で持っていたものではなかったか。そして……。いや、もうやめよう。いまさらどんなに考えても、もうどうにもならないことではないか。

おれは口笛を一声高く鳴らして、目の前の女の顔を吹き消そうとした。口笛は澄んだ音色を残して車窓から流れでた。その音色に乗って○○○○の顔がはるか彼方に遠ざかり、春の街に溶けて消えた。

実は、これは物語のエンディング部分。○○○○には、当然、人名が入るわけで、さすがにネタバレになるのでここではこうしておきますが、そんなネタバレになりそうな危険を冒してまでこの下りを紹介したのは、これっぱかりの引用からでも十分に味わえるであろう読後感のさわやかさをぜひとも味わってもらいたかったから。この「さわやかさ」(あるいは「ミズミズしさ」?)というのは、ちょうど大井廣介が『エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン』のミステリ時評で『悪との契約』を評して言った「犯人犯行の趣向が別段凝ったものでないのに、読後に充実感をとどめるのは、力一杯うちこんでいるからだと思う」――というのと同じものだと思う。そういうものを島内透は『春の口笛は殺しを呼ぶ』を書いた年(島内透は1923年生れなので『春の口笛は殺しを呼ぶ』が上梓された1983年の時点でちょうど60歳!)まで持ちつづけていたということ。これはちょっとやそっとのことじゃないよ。しかもだ、島内透はそういうものをあの「バイオレンス小説」が猖獗をきわめた時代に書いているのだ――おそらくは出版社サイドの意向に逆らって(再デビュー後の島内作品には、たとえば「長編バイオレンス」だとか「長編サスペンス」だとかの惹句が冠されたものが少なくない。出版社サイドが島内透という作家に何を期待していたのかがこの辺りから見てとることができる。そして、確かに島内透はそれらの作品において『日本ミステリー事典』が言うところの「国際謀略」ふうの味つけを施してはいる。しかし、「ハードボイルドの意匠を借りても背景は国際謀略になっている」というのは全然違うって。事実はその逆で、「国際謀略の意匠を借りても背骨はハードボイルドになっている」。これが正しい。これはぜがひでも強調しておかなければならない点で、出版社が掲げる惹句に騙されてはいけないってことですよ)。そして、なぜ島内透という作家が1990年の『天安門の密命』(このタイトルもねえ……。確かにこんなタイトルを見せられれば――そして、こんなカバーを見せられれば――誰だって「国際謀略小説」だと思うでしょう。しかし、その背骨がハードボイルドであることは読みさえすればわかるはず……)を最後に再び長い沈黙に入ることになったのかは、こうした経緯と決して無関係ではない――と、そうワタシは信じている。

さて、明日あたり天気がよければ母を連れてドライブをしようか。しんきろうロードでも走れば気分も晴れるだろう。窓を開け、潮風を受けて、口笛を吹きながら……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜