祝『日本ハードボイルド全集』刊行

(と言いつつまたこんなことを書いてしまう。許せ)

2021年4月23日、晴れて刊行となった『日本ハードボイルド全集』第1巻「死者だけが血を流す/淋しがりやのキング」。その収録作品にケチをつけて勝手に私選『日本ハードボイルド全集』第1巻を発表したワタシではありますが(「祝『日本ハードボイルド全集』刊行(と言いつつこんなことを書いてしまう。許せ)」参照)、その際、あえて久須見健三作品は外した――としつつ、理由については触れるのを避けた。あの記事ではあくまでも『死者だけが血を流す』について書くつもりだったので、そうすると久須見健三作品のことまではね。ということで、書きたい思いを持ちつつも、一切、説明しない、というハードボイルドな(?)態度に徹することとしたのだけれど……どーもこういうのは居心地が悪い。本質的にワタシはハードボイルドにはほど遠いところがあって(あるいは、ハードボイルドはハードボイルドでも「通俗ハードボイルド」の方)、黙っているということができない(苦笑)。まあ、「泣かぬ蛍」よりも「泣く蝉」の方により親近感を覚えるタイプであります(これだけで何を言っているかがわかるとすれば、アナタは相当のハードボイルド通でせう)。だから、この際、この件についても「泣いて」みようかなと。

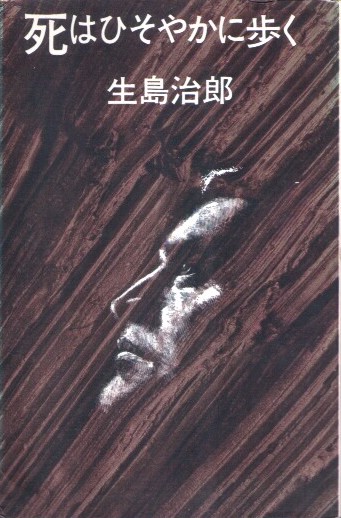

ということで、ワタシはこれからなぜ久須見健三作品を私選『日本ハードボイルド全集』から外したかを語るわけだけれど、その前にワタシの久須見健三シリーズへの思い入れを語っておきたい。実はワタシは久須見健三作品を心より愛しておりまして。久須見健三を主人公とする中編4編を収めた『死はひそやかに歩く』は徳間文庫版で読んだ後、初版の東京文藝社版(→)も購入したくらい。それくらい気に入った、ということです。にもかかわらず私選『日本ハードボイルド全集』から外した――というのがこの記事のキモと言いましょうか。ま、とにもかくにもワタシは久須見健三作品をこよなく愛する者である――ということをまずはお断りした上で――ただしワタシが久須見健三シリーズの第1作にして生島治郎のデビュー作でもある『傷痕の街』を読んだのは、実は去年のことなんだよね。生島治郎との出会い自体は十代の頃に遡るのだけれど、当時、『傷痕の街』を読む機会はなかった(よく似たタイトルの『薄倖の街』は読んだ)。それが、島内透の北村樟一シリーズ3部作を一気読みしたことが引き金となってわが国ハードボイルドの草創期の作品を次から次と読み漁るという流れとなり、その流れの中で『傷痕の街』も読んだ――という経緯。で、実はですね、『傷痕の街』を読んだ時点ではさほど心を動かされるということはなかったんだ。文体には惹かれるものはあったし(いわゆる「ハードボイルド・タッチ」と呼ばれるものですが、実はハードボイルド小説だからといって必ず「ハードボイルド・タッチ」を味わえるとは限らない。むしろ、そんなものに出会えるのはマレと言った方がいいかもしれない。いや、思い切って言っちゃえば、そんなものに出会えるのはデビュー直後のごく限られた時期のみ。キャリアを重ねるにつれて、段々、ダレてくる。でも、そのことにワタシは意外と寛容で。「ハードボイルド・タッチ」というのは、それだけ消耗するんだというふうに思っているので。つーか、こっちは自称「通俗ハードボイルド」派だからね。「ハードボイルド・タッチ」がどーこー言える立場ではない……)、また作中でレイモンド・チャンドラーへの言及などもあって、メタ・ハードボイルド的な楽しみ方もできるという、そういう意味では読んで納得の1冊ではあったのだけれど、ただどうしても乗り切れない点が1つあって。それは、主人公である久須見健三が軍隊経験を持つ戦中派としてキャラクター設計がなされていること。これはねえ、ワタシ、苦手なんだ。「志田司郎研究②」でワタシは大沢在昌が「生島ハードボイルドの最高傑作だ」と推奨している『男たちのブルース』について「ワタシはダメだなあ」としたのも、主人公である泉一が同じように軍隊経験を持つ戦中派としてキャラクター設計されているため(なお、新保博久によれば、『男たちのブルース』はもともとは久須見健三を主人公に書かれた「戦友たちの時代は終った」を改作したものだそうだ。であるならば主人公のキャラクター設計が似通っているのも当然、ということになる)。どちらにも主人公の軍隊時代の部下――つまりは「戦友」が出てくるわけだけれど、もうこの言葉を聞いただけで気分が悪くなるというか……。そもそもだ、世代的にも感情移入の対象にはなりえないですよ。軍隊経験を持つ戦中派というのは、ちょうどワタシの父の世代に当たるわけだけれど、ただワタシの父は戦争末期の昭和19年9月5日に19歳で入隊、終戦当時は20歳だった(入隊日は「陸軍戦時名簿」で確認した。ちなみに、20歳の誕生日の3日前だった)。それに対して、久須見健三は昭和27年(片脚を失うことになる事件のあった年)の時点で33歳だったとされているので、終戦当時は27歳。つまり、ワタシの父よりもさらに7つ年上。そういう世代の人間としてキャラクター設計されている主人公に感情移入できるか? という話ですよ。これは、できない。もう絶対的にできない。で、これはかなり厳しいですよ、ハードボイルド小説において、主人公に感情移入できない――というのはね。実際、当の生島治郎はこんなことを書いているのだけれど――「読者にとって、作中の『私』は事件を見守る透明な窓の役割を果しているわけで(略)読者は知らず知らず、『私』が自分自身であり、主人公が自分の眼であるという錯覚を抱き、事件の渦中に自らふみこんでいるという思いを与えられてしまうのです」。ちなみに、これは大沢在昌が少年時代に生島治郎に送ったファンレターに対して〝師〟が書き送ってきた返信の抜粋として徳間文庫版『死はひそやかに歩く』の「解説」で紹介している文章の一節。大沢在昌は抜粋としているものの、冒頭の挨拶部分を除けばほぼ全文と言っていいようなボリューム。これを読むだけでも徳間文庫版『死はひそやかに歩く』を購入する価値はあるでしょう。ともあれ、主人公に感情移入できないとなると生島治郎が記しているような「私」=読者の眼というメカニズムが機能しないわけだから。これは大きな難点でしょう。しかも、これは必ずしも読者だけの問題とは言えない。終戦当時、13歳だった生島治郎にとっても久須見健三や泉一は上の世代。ちょうど彼の父の世代に当たるのかな? これがねえ……。なんでデビュー作の主人公を自分より上の世代に設定したんだろう。普通、デビュー作の主人公には自分の思いを託すもんでしょう? そのためには、自分と同年代とするのが順当だと思うんだよね。それをなんで自分より上の世代にしたのか? これがたとえば『黄土の奔流』みたいに自分の父の経験(父から聞いた話)を小説化したものだというのならわかる。しかし、『傷痕の街』はそうではないのだから。久須見健三というのは全くの架空の人物で、強いて言えば生島治郎は学生時代に横浜でシップチャンドラーを営んでいた父の上海時代の友人の会社で働いていたことがあるので、その人物がモデルと言えないこともないのかな? ただ、それにしたってこれから作家として生きて行こうという人間が自分の思いを託そうという人物像かとなると……。一方、デビュー第2作にして『日本ハードボイルド全集』第1巻の収録作品である『死者だけが血を流す』の主人公・牧良一はもうほとんど生島治郎のオルターエゴと言ってもいいくらいにプロフィールが似通っており、むしろこちらがデビュー作であった方がよっぽど座りがいい。で、もしそうであったなら、『日本ハードボイルド全集』第1巻の収録長編が『死者だけが血を流す』であったとしてもあえて異論を挟むようなことはしなかったと思うのだけれど……いや、どうかな。わからんな。やっぱり、イチャモンをつけてたかなあ……?

――と、まあ、ワタシにとって『傷痕の街』は、決して不満足ではないけれど(ここは強調しておかなければならない。ワタシの評価は☆☆☆☆★)、今ひとつ乗り切れない、そんななかなかにビミョーな作品。当然、その主人公である久須見健三の印象も同様にビミョーなものではあったのだけれど――それが「淋しがりやのキング」を読んで一変した。そもそも「淋しがりやのキング」は『別冊文藝春秋』1967年9月号に「直木賞受賞第一作」として発表されたものだというのは知っていたのでそれなりに期待していたのは事実。しかし、読後感はその期待をはるかに上回った。もう読後の充実感たるや、ハンパない。これぞプロの仕事。プロの匠の手によって生み出されたウェルメイドのエンターテインメント小品(生島治郎は自伝的エッセイ『片翼だけの青春』などで自分がめざすものはエンターテインメントであるという趣旨のことをくり返し語っている)。特に、最後の1行が生み出すエスプリが、もうね……。生島治郎という作家がこういう1行を捻り出せる才能の持ち主だと〝発見〟できたことはこの作家をリスペクトするものとしても大いなる喜びと言っていい。また「淋しがりやのキング」にはもう1つ喜ぶべき点があって、ワタシが『傷痕の街』を読んでアレルギー症状を発した主人公・久須見健三の元軍人という設定が(本作でも戦争がモチーフとはなっているものの)後景に退いており、作中で久須見の戦争体験が語られることもない。つーか、久須見が元軍人であるということは本編の構成上、必須ではない。別にそういう設定ではなかったとしてもストーリーは問題なく成立する。で、これは実は他の久須見健三作品についても大体当てはまるんだよね。なんでも久須見健三作品は全部で十数編書かれているらしいのだけれど、ワタシが読んだものの中では久須見が元軍人でなければならないものは『傷痕の街』を別とすれば「死にゆくもののために」(初出は『オール読物』1968年6月号。『熱い風、乾いた恋』に収録)くらいじゃないかなあ。この作品に限っては、久須見が元軍人じゃないとベトナム帰還兵であるハルがあそこまで(とは、拳銃をテーブルの上に置いてシャワーを浴びに行くくらい。久須見はその拳銃をどこかにしまってしまおうという誘惑に駆られるのだけれど、「そこに置かれた拳銃はハルの私に対する信頼感の象徴」だとして、思い止まる。つまりはそれくらい)信頼するというストーリー展開に説得力を持たせるのは難しいかもしれない。ただ、それ以外は、主人公は中年のシップチャンドラーで、片脚である、ということだけで十分に成立するし、現にそうなっていると言っていい。これはワタシのようなものにとっては非常に大きい。久須見健三というキャラクターに感情移入するのを阻害する1つの大きな要因が取り除かれたようなものなのだから。こうしたこともあって「淋しがりやのキング」の読後の充実感たるや、もうね。これ以上読み進むページがないことに納得がいかなくて、ついついページを遡って、もう一度そこから読み直して、でもやっぱりここで終わってしまうのかという、それがなんとも不条理に感じられるような――。「淋しがりやのキング」は、そういう作品。そういうとびきり上等の読後感を味わえる……。

――と、ワタシの「淋しがりやのキング」(ならびに久須見健三作品)に対する思い入れを語ったところで――にもかかわらずワタシは私選『日本ハードボイルド全集』から久須見健三作品を外した。それは、なぜなのか? ということにいよいよ話を進めたい。それは……「淋しがりやのキング」はハードボイルドではないから――。

ハードボイルドとは何か? というのは、なかなかに「タフ」な質問で、もしこの問に30字以内で答えられる人がいたら私設「日本ハードボイルド大賞」をさしあげましょう(笑)。ちなみに『大辞林』では「感情をおさえた行動的な主人公の登場する探偵小説の一ジャンル」としていて、これで29字。だから、文字数は合格。でも、肝心の語釈は……。例えば、ハードボイルド私立探偵のシノニムと言ってもいいサム・スペードは「感情をおさえた行動的な主人公」? ワタシは、違うと思う。なにしろ、調査の依頼に訪れた女について「どう思う、あの女」と、同僚と品定めに花を咲かせ、「おまえさんのことだ、とことんしぼりとる気なんだろう」と憎まれ口を叩いては「奥の方の歯の先端をのぞかせて、狼のようににやりと笑」うような男なんだよ。どこが「感情をおさえた」だよ(笑)。どっちかと言えば感情むき出しの部類だろう。そもそも1920年代という欲望むき出しの時代に「感情をおさえた」行動スタイルのキャラクターがパルプ雑誌に掲載される小説の主人公を張れるはずがないじゃないか。それこそ「狼のよう」な野人タイプであってこそはじめて可能だろう。だから、この『大辞林』の語釈に象徴されるような「ハードボイルド」の定義は全く以てピント外れと言わざるをえないんだけれど、でも世間的にはこの『大辞林』の語釈で正解なんだろうな。で、それは、結局、ハンフリー・ボガートなんだよ。ハンフリー・ボガートが『カサブランカ』で見せた寡黙で抑制的な演技。それこそ、「感情をおさえた行動的な主人公」の理想型。あれが「ハードボイルド」ということになってるんだよ。で、「ハードボイルド小説」というのは、あのボギーに憧れて自分もボギーになったつもりのイタいおじさんたちが読んでいる臭い本――というようなね、そんなイメージで捉えられがちで、それが例の「ハードボイルドとは男性用のハーレクインロマンス」(斎藤美奈子)という発言にもつながるわけだよね。しかし、ハンフリー・ボガート「が」ハードボイルドなのではない。ハンフリー・ボガート「も」ハードボイルドなのだ。そして、サム・スペード「も」ハードボイルドだし、例の「タフじゃなくては生きていけない。やさしくなくては、生きている資格はない」(生島治郎訳)――と言ってのけるフィリップ・マーロウ「も」ハードボイルド。すべて「も」なんだ。あれもハードボイルドだしこれもハードボイルド。だ・か・ら、ハードボイルドって、何? この問に30字以内で答えられる人がいたら私設「日本ハードボイルド大賞」をさしあげましょう……。

正直、ワタシは答えられません。と言いつつ、「伊達邦彦を超えて〜松田優作とハードボイルドをめぐる「独自研究」②〜」では「本来、文学が主題とすべき主人公の内面的な葛藤みたいなものには目もくれず、ひたすらその行動を描くことに徹する文学的試行」――としたんだけどね、これだって「も」の類いだよね。主人公の内面を掘り下げたハードボイルドだって存在する(生島ハードボイルドなんて結構そういうところがあるよね。『追いつめる』なんて、全編これ志田司郎という男が取り憑かれた「執念」の素描みたいなものだと見なすことも可能で、それは要するに描かれているのは志田司郎の「内面」である――ということになるのかもしれない)。だから、本当にとらえどころがない。ただ、何がハードボイルドかは答えられないんだけれど、何がハードボイルドでないかは、答えられる。これはもう自信を持って答えられるんだ。

では、何がハードボイルドでないか? 主人公が頼まれもしないのにしゃしゃり出て行って人の世話を焼くのはハードボイルドではない――。

ハードボイルド・ミステリの基本は、主人公が依頼を受けて事件の調査に当たること。調査に当たるのは、多くの場合、ライセンスを受けた私立探偵で、彼/彼女は依頼人=クライアントの意向を受けて動くプロフェッショナル、ということになる。また、主人公がアマチュア探偵の場合でも、彼/彼女が事件に関わりを持つことになるのはプロの場合の「依頼」に相当する出来事をきっかけとしてで、たとえば『悪との契約』の北村樟一の場合は大学の後輩に当たる女性(岡田由紀子)からの「相談」。家を出てアパート暮しをしている父に会って事情を聞いて欲しいという。また『殺意という名の家畜』の岡田晨一の場合もかつて一度、ベッドを共にしたことがある女性(星村美香)からの「相談」。「電話では話せないので、会って欲しいんだけど」という、なにやら意味あり気な。いずれの場合も主人公が事件に関わりを持つことになるきっかけは「向うから」やってくる。結局、ハードボイルド・ヒーロー/ヒロインの心理の根底にあるのは「あっしには関わりのないことでござんす」という木枯し紋次郎ばりのニヒリズム――というか、探偵さんというのは基本、社会のメインストリームからは少し離れたところにポジションしている。そういうちょっと斜に構えたようなところがある人物が事件=社会に関わりを持つようになるには何らかのきっかけがなければならない。それが「依頼」であったり「相談」であったりするわけだね。一方、これとは別に俗に「巻き込まれ型」と呼ばれるパターンもあって、この場合、主人公は否も応もなく事件に巻き込まれて行く。『危険な女』の川崎隆なんかがそうだね。ただ、このパターンは大体、単独作品に限られる。シリーズ作品ですべて「巻き込まれ型」というのはないんじゃないかなあ。そりゃあね、毎回毎回、自分の意思に反して事件に巻き込まれて行くなんて、どうかしてますよ。そんなのはジョン・マクレーンくらいなもんだ(笑)。だから、ことシリーズものに限るならば、ハードボイルドとは主人公が依頼人(ないしはそれに相当する人物)からの依頼(相談)を受けて事件の調査に乗り出す物語――とパラフレーズできるかもしれない(あ、括弧部分を除けば28字だ!)。

では、久須見健三シリーズはどうか? 実は第1作である『傷痕の街』は「巻き込まれ方」と言っていい。横浜でシップチャンドラー「アンカー・トレーディング・カンパニイ」を営む久須見は、かつての海軍時代の部下であり現在も「アンカー・トレーディング・カンパニイ」の専務として久須見に仕える稲垣某にかかってきた1本の脅迫電話をきっかけに事件に巻き込まれて行く。しかし、久須見健三の〝事件簿〟は『傷痕の街』だけではない。他にもある。1冊の本になっているのは『死はひそやかに歩く』だけだけれど、書かれた作品は全部で十数編あるらしい(当人が『自選傑作短篇集』巻末の「自作解説/私の推理小説作法」で「私はこの主人公を登場させた中篇シリーズを十数篇書いている」と明かしている)。それらの作品において久須見健三はどのようにして事件と関ることになるのか? 実は、自らの意志で、自ら進んで関って行くのだ。たとえば、本稿で問題としている「淋しがりやのキング」の場合だと――

「やあ、こんにちは」

と、私はチコに呼びかけた。素面(しらふ)の時のチコに会うのはこれがはじめてだった。表情に生気がなく、目の下にどすぐろい隈が浮かんでいた。

「やあ」

力なく答え、彼はようやく立ち上がった。

(略)

私がベッドの上に腰を下ろすと、彼も私のすぐ横に腰を下ろした。垢と脂と汗のいりまじった強いにおいが彼の体から私の鼻先に押し寄せてきた。長い両手をだらりと垂れ、首うなだれているチコは病気になったゴリラそっくりだった。

「キヨミという女を探しているんだそうだな」

と、私は言った。

生気のない表情が一瞬明るくなった。

「キヨミを知っているのか?」

チコは口早に尋ねた。

「どこにいるんだ? 元気なんだろうな?」

「いや、キヨミを知っているわけじゃない」

私の答えに、みるみる彼の顔から明るさが消えていった。

「しかし、もし行方が知りたいのならおれが探してみてやってもいい」

と、私はつづけた。

「外国人のあんたが探すより、おれの方が探しだしやすいだろう。どうだね?」

返事はなかった。

チコはじっと床の上をみつめていた。私も床の上に視線を落とした。信じられないほど大きな油虫がのろのろと床の上をはっていたが、チコの細い目にそれが映っている様子はなかった。

「キヨミはおれにやさしくしてくれた」

ふいにチコはしゃべりだした。

「どの女もおれを怖がったが、キヨミだけは別だった。おれは上陸するたびに、キヨミのアパートへ行った。キヨミと一緒にいる間は酒を飲まなくても、おれは幸せだった……」

彼は顔をあげ、私をじっとみつめた。

「ほんとにあんたはキヨミを探しだしてきてくれるかね」

「それはわからないが、できるだけのことはしてみよう」

私が答えると、チコはズボンの尻ポケットから手帳をとりだし、中を開いてページを一枚やぶりとって私に渡した。そこにはローマ字が並んでいた。西区西戸部町永楽荘アパートと読めた。そこがキヨミの住んでいたアパートなのだろう。

私はその紙切れをシャツの胸ポケットにしまい、ベッドから立ちあがった。

チコもベッドから立ちあがると、いきなり床の上にすわりこんだ。きちんとひざをそろえ、彼は頭を床にこすりつけた。

「お願いだ。きっとキヨミをみつけて、おれを安心させてくれ」

そのしゃがれた声には必死の思いがこめられていた。

「わかったよ、チコ」

そう言って、私は扉口へ向かった。

もうね、頼まれもしないのに「探してみてやってもいい」と自分の方から持ちかけるんだから。親切というのかお節介というのか……。また↑でも紹介した「死にゆくもののために」の場合も同様で、しかも今度の状況は親切にしても度を超している。なにしろ、午前3時、南京街の路地でホールドアップに遭った相手(ハル)をアパートに誘うというのだから。その理由は意を決して軍を脱走したものの頼りにしていた女が消息不明となりおまけに金まで盗まれてどうしていいかわからず、遂に思い余ってホールドアップを試みたものの相手(久須見)がからっけつだと知って途方にくれた様子の男に「かすかな好意」を感じたというなんとも物好きな理由――

私は、途方にくれた顔つきをした、この子供っぽいアメリカ兵にかすかな好意を感じてきた。

「拳銃をしまえよ」と私は云った。

「わたしのアパートへ一緒に来ないか。なにか食べるものをつくってやろう。身体を洗い、さっぱりして一眠りすれば元気がでてくるさ」

「そんなことを云って、おれを密告すりつもりじゃないだろうな」

男は疑いぶかい口調で云った。

「密告したって、なんの得にもなりゃしない。そうするぐらいなら、きみがいなくなるのを待って、すぐ警察に連絡するよ。そうすれば、一時間としないうちに、きみはつかまってしまうだろう」

「それもそうだ」

男はうなずいて、拳銃をベルトにさしこんだ。

「それに、おれはもうどうだっていい。すっかりくたびれてしまった」

「それで決まった」

私は倒れた松葉杖をひろおうと、身をかがめかけた。それより先に、男はつと身をかがめて松葉杖をひろい、私にて手渡してくれた。

「ありがとう」と云って、私はそれを受けとり、車の扉を開けた。

「例を云うのはこっちの方さ」

男ははじめて微笑を見せた。

「少くとも、あんたは、おれに人殺しをさせないようにしてくれたんだからな」

こうして男をアパートに連れ帰った久須見は最終的に人2人が死ぬことになる事件に自ら関わって行くこととなる……。

また、『死はひそやかに歩く』に「第一章」として収録されている題名不明の作品(『死はひそやかに歩く』は、本来、単独作品として発表された久須見健三シリーズの中編4作をあたかも1編の長編であるかのように扱っているけったいな本で、目次には「第一章」「第二章」「第三章」「第四章」とのみ記されて題名は記されていない。しかし、「第二章」は「チャイナタウン・ブルース」、「第三章」は「淋しがりやのキング」、「第四章」は「死はひそやかに歩く」であることがわかっている。「第一章」だけが題名不明なんだけれど、これがまあ困ったもので。初出誌不明とかならまだしも、題名不明なんて、ありえん話ですよ。非常に出来のいい作品なので、いずれかのアンソロジーに収録されていてもよさそうなものだけれど、ワタシの知る限りではそういうものはないようだ。そういう意味では『日本ハードボイルド全集』がチャンスだったんだけどねえ。どうせなら編集委員御三方も「チャイナタウン・ブルース」ではなくこっちの方を選んでくれればよかったのに。そうすれば題名どころか初出誌情報だって得られたはず。千載一遇のチャンスを逸したか……。なお、この際だから書いておくなら、この題名を省いて「第一章」「第二章」「第三章」「第四章」とのみ記すという〝手口〟は初版の版元である東京文藝社のアイデアなんでしょうが、なんとも知恵が浅いと言わざるをえない。そんなことをしたって、中編は中編。長編にはならない。それに、せっかくのオチが台無しですよ。「第三章」は「淋しがりやのキング」というタイトルだからこそあのラストの1行が何とも言えない余韻を生み出すわけで、そのタイトルをなかったことにしちゃったらあの1行に込められたエスプリが全く生きない。それこそ、「読者はこんな1行が最後に書き加えられているのを不思議に思った」――てなもんですよ。そのことに気がつかなかったのかねえ……)の場合だと、久須見が浅野大造という沖仲仕の小頭をやっている男の「相談」に乗ったことがきっかけで事件に関わって行くのだけれど……これだけを聞けばハードボイルド・ミステリのパターンを踏襲しているように思われるはず。しかし、このケースの場合はちょっと違うんだよ。久須見健三は浅野大造が相談を持ちかけやすいように自分の方から話しかけるのだ――

私はゆっくり、大造のそばへ歩いていった。

タバコの箱を黙ってつきだすと、大造は視線をあげた。

「これはどうも、久須見のだんな」

彼は一本ぬくと、口にくわえ、永年の労働でぶ厚く平たくなった手のひらでたくみに潮風をさえぎり、火をつけた。

私も一本ぬくと、彼の横に腰を下ろした。

「火をかしてくれないか」

私は大造からタバコを借りると、自分のタバコに火をつけた。

「どうしたんだ、大造さん。なにかあったのかね?」

私はタバコを返しながら、そう聞いたが、返事はかえってこなかった。夕闇が濃くなり、黒い海と溶けあってゆくのを、私はじっとながめた。

大造もそれをながめていたが、彼の目には、それがうつっていないのがよくわかった。彼の目は自分自身の内部に向けられているようにみえた。

「実は、とんでもねえことがもちあがっちまったんです」

しばらくして、彼はぽつりと言った。

「とても、おれの手には負えねえ。だんな、相談にのってくれますか?」

「いいとも」

私はうなずいた。

ね。もう「相談に乗ってやろう」オーラを出しまくっているでしょ? これを一般的なハードボイルド・ミステリのパターンと見なすことはできませんよ。さらにだ、この名無しの中編には村越卓郎というどら息子が登場するのだけれど、しかしどら息子がどら息子でいられるのは親の庇護があったればこそ。その親がいなくなったとなれば、何の生活力もないただの無力な少年。久須見はそんな少年を捨て置くことができない。そして、思わず救命ブイを投げ入れてしまうのだ、『傷痕の街』以来の腐れ縁が続く県警捜査一課・堀崎警部の「予言」を気にしながらも――

すべて、事件はおさまったかに見えた。

私は車へひきかえして、スタートさせると、いつの間にか、丘の上へ登っていた。外人墓地の横を通り、村越の屋敷の前へ出ていった。

玄関の門のところに、卓郎といった少年がよりかかっていた。

私は車を止め、彼をみつめた。

彼も私をみつめた。

「いつかのおじさんだね?」

と、彼は心細げに話しかけた。

「パパはいつもどってくるか知らないかい?」

「さあな」

私は首をかしげた。

「多分、すぐにもどってくると思うよ。それまで独りで我慢していられるかい?」

「平気だよ」

少年はニキビだらけの顔をゆがませた。必死でなにかに耐えている顔いろだった。

「パパや姉さんといる時も、いつも、おれは独りぼっちだったもの。姉さんが出ていったときは、これでパパがおれをかわいがってくれると思ったのにな……」

「もし、我慢ができなくなったら、おじさんのアパートに電話をしなさい」

内ポケットから名刺をとりだし、私は警部の予言を思いだした。

「きっとまた一カ月としないうちに、なにかひどい事件に巻きこまれているだろうぜ……」

(あてになるもんか、無能警部のいうことなんか)

心の中で悪態をついて、私は名刺を少年の方へさしだした。

「うん」

すなおに少年は受けとった。

「きっと電話をするよ」

私は手をふって、少年に別れを告げた。

実は久須見健三が行き場のない少年に救命ブイを投げてやるのはこの名無しの中編だけではない。「死はひそやかに歩く」もそう。日暮れに横浜港の突堤を風に吹かれながらそぞろ歩きをしていた久須見は突堤の先端で「ボーン・トゥ・ルーズ」(レイ・チャールズの歌として知られていますが、もともとはテッド・ダファン&テキサンズというカントリーバンドの歌だそうです。要するに、白人の歌なんだよね。そんなふうには聞こえないけどねえ……)を唄っている少年(瀬川宏)と出会う。と言っても、そんなに友好的な出会い方ではなく、ほとんど一方的に因縁をつけるようなかたちで飛び出しナイフを手に久須見に挑んでくる。しかし、少年は睡眠薬でラリった状態で、動作は至って緩慢。久須見が松葉杖でちょっと突いただけでバランスを崩して海にドボン。しかも、海中でしきりにもがいている。これはまずい、と見て取った久須見が松葉杖を差し出してなんとか救い上げることに成功するものの、少年は意識を失ってぐったりしている。そこで昔、海軍で習いおぼえた応急措置を施すとどうにか意識をとり戻した――

少年は上体を起こし、それから、体をふるわすと、突堤のコンクリートの上にしたたか水を吐いた。胃の中はからっぽだったらしく、水以外にはなにも出てこなかった。

「ああ、頭がいたい」

「歩けるか? どこか医者のところへ連れていってやろうか?」

私が聞くと、少年は首をふった。

「いや、医者のところなんか行く必要はねえさ。すっかり吐いちまったんで、薬もきれちまった」

「それじゃ、家まで送ってやろう。家はどこなんだ?」

「家はねえんだ」

ひょろひょろと立ち上がりながら、少年は答えた。

「送ってもらうことはねえよ」

「しかし、両親はいるんだろう?」

「両親? おやじは三年前に死んじまった。おふくろは……」

言いかけて、少年は唇をかんだ。

「そんなことどうだっていいじゃねえか。よけいなことを聞くなよ、おっさん。おれは独りっきりだよ。兄弟もいなけりゃ、親もいないんだ」

その言葉から、複雑な家庭の事情がありそうなことは私にも推察できた。

「そうか、それじゃ、立ちいったことを聞くのはやめよう。しかし、そんなびしょぬれのままいたんじゃ風邪をひちまうぜ。いずれにしも着がえなくちゃ……」

私も立ち上がり、松葉杖をわきにはさんだ。

「どうだ、おれのアパートへ来るか。きみには大きすぎるかもしれんが、おれのシャツやズボンをかしてやる。ぬれたものを着ているよりましだろう」

「ああ、行ってもいいが」

少年は私と一緒に歩きかけたが、二、三歩で足をとめ、私をふりあおいだ。

「行ってもいいが、おっさん、世話になっても恩にはきないぜ。おれをそんなことで手なずけて、言うことをきかせようと思ってもむだだぜ」

「わかっているさ」

私は車の止めてある方を顎でしゃくった。

1人で必死に不安に耐えている少年に「もし、我慢ができなくなったら、おじさんのアパートに電話をしなさい」と言ったり、「水に落ちた犬」状態の少年に「それじゃ、家まで送ってやろう。家はどこなんだ?」と言ったり「どうだ、おれのアパートへ来るか。きみには大きすぎるかもしれんが、おれのシャツやズボンをかしてやる」と言ったり……、あんた、児童委員か何か?

――ということで、はたしてこれがハードボイルドと言えるのか? と。これは、言えませんて。どうしたって、言えません。久須見健三というのは本当にもう児童委員か近所の世話好きのおじさんかというくらいの人物で、頼まれもしないのにしゃしゃり出て行っては人の世話を焼く。そんなのは、ハードボイルドではないですよ。じゃあ、何かといえば、それはもう「小説」としか言いようがない。実際、生島治郎は高木彬光との対談(『生島治郎の誘導訊問 眠れる意識を狙撃せよ』所収「幽霊をいかにしてつかまえるか」)で「あなたは本質的には、本格が好きでしょう」と問われて「むろん、本格も好きです。ただね、ぼくはやはり小説が好きなんであって」云々。またこのやりとりの直前にはまるで今、ワタシが行っているような議論を見透かしたような発言もあって――「よくぼくの作品なんかで、これはハードボイルドでないという意見をいう批評家がいるんだけれど、ぼくはなにもハードボイルドだけを書こうと思っているわけではない」。そう、別に生島治郎はハードボイルドだけを書いていたわけではない。彼は基本的には小説が好きだったのだから。そして、久須見健三シリーズのすばらしさとは小説としてのすばらしさ。そう、久須見健三シリーズは、すばらしい。それは、どれだけ強調しても強調しすぎることにはならない。ただ――ハードボイルドではないんだ。そして、ハードボイルドでないものを『日本ハードボイルド全集』に収録してはいけない。「泣いて馬謖を斬る」と言えばいささか大げさかもしれないけれど、でもそれに近いものはある。だから、ワタシはこう書いた――あえて久須見健三作品は外した。久須見健三シリーズを愛しつつ、私選『日本ハードボイルド全集』からあえて久須見健三作品を外した、そのココロを知れ……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜