夏文彦について書く

もしくは「夏文彦について書く」ことの難しさについて

夏文彦について書く。

夏文彦こと富田幹雄が亡くなったのは1992年8月25日なので、今年は没後30年ということになる。しかし、こういうタイミングとなったのは全くの偶然で、むしろこういうタイミングとなったことについてはなんて間が悪いんだろうと。没後○年の節目に合わせて何か書くというのはワタシのガラじゃないしね。それに、当の夏文彦がそんな扱いに適した相手なのかというのも……。しかし、ちょっとしたイキサツがあって去年の12月からこの人の小説を読み始めたところ、365日で1年とする人間社会のシキタリに従って年を跨ぐかたちとなり、今、こうして没後30年というタイミングで「夏文彦について書く」という運びとはなったわけだけれど……さーてねえ、夏文彦とは一体ナニモノなのか? そんな基本的なことがコトここに至っても。それに、なまじ没後30年と重なったことで、余計なイキゴミみが……。

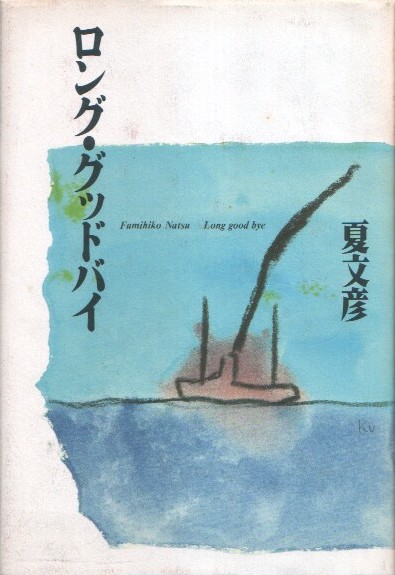

まずは、コトここに至るきっかけとなった「ちょっとしたイキサツ」について説明しておこう。去年の11月から12月にかけて「〈殺し屋〉について考える」というタイトルで記事を3本書いたのだけれど(①がこちら。②がこちら。③がこちら)、その下調べで殺し屋が登場する小説をリストアップしていたところ、夏文彦が1977年に『殺し屋だ、手をあげろ』(ソノラマ文庫)というなんとも振り切れたタイトルの小説を出していたことがわかって、へえ。いわゆるラノベというやつですが、ラノベにしたって振り切れている。そもそもワタシはこの人がラノベを書いていたことも知らなかった。ワタシにとっての夏文彦は、第一義的には映画評論家で、次にバイオレンス小説の書き手という認識。もっとも、そのバイオレンス小説なるものをワタシは読んだことがないんだけどね。ある時、広告でそのテのものを書いていることを知って、「夏文彦よ、お前もか」。当時(1980年代)はこのテのものが猖獗をきわめていたのでねえ……。ともあれ、そういう認識で、よもやラノベを書いていた時期があったとは露も知らなかった。だから、このこと自体がまずは1つのサプライズ。その上で、この際だからビブリオグラフィを確認しておこうとウィキペディアにアクセスしたところ――これが、なんと、ページがないんだよ。これはねえ、愕然というか……。夏文彦の小説家としての評価がどのようなものであるにせよ、この人の場合、小説家としての実績の他に映画評論家としての実績があるわけだし、黒木和雄監督の『竜馬暗殺』をプロデュースしたという作り手の側に回って果たした大きな功績もある。さらには、この映画製作がきっかけとなって、一時期、原田芳雄のマネージャーも務めた。1982年に刊行された原田芳雄のエッセイ集『B級パラダイス 俺の昨日を少しだけ』(KKベストセラーズ)はこの人の編集。多分、1970年代に映画青年をやってた人でこの人を知らない人はいないんじゃないかなあ。かく言うワタシも1978年に刊行された『映画・挑発と遊撃』(白川書院)は刊行時点で読んでおります。確か、林美雄の『パックインミュージック』でこの本のことを知ったんじゃなかったかな? その時点ではタイトルは『映画に惚れて』になると予告されていたこともウッスラと記憶している……。その上で小説家としての実績があるわけだから、これでウィキペディアにページがないというのはいかにも妥当性を欠いている。で、だったらオレが書いてやろうと、ささやかな記事を書いたのが12月9日のこと(今日時点の版がこちら)。ま、謙遜でもなんでもなく、大した記事ではゴザイマセン。でも、これだけ書くのだって一苦労ですよ。なにしろ、典拠となりうるものが限られているので。それでも、その限られた典拠の1つである『映画芸術』1993年春号の「夏文彦追悼:君はいったい誰だったのか」を頼りになんとかそれらしいかたちに仕上げられたと思ってるんだけれど、結局、生年月日は突き止められず。これは映芸の記事にも記されていない。ただ、当人が「『竜馬暗殺』製作日誌」(初出は『映画評論』1974年9〜11月号。その後、『映画・挑発と遊撃』に収録)の中で「俺は東京生まれだから、たとえば荷風の『断腸亭日乗』に当れば、生まれたのが冬の、晴れ渡った寒い日であったのが偶然わかったりもする」。だから、夏文彦こと富田幹雄が生まれたのは1944年冬の晴れ渡った寒い日――ということになる。ま、さすがにそんなことまでは書かなかったけどね。あと、ビブリオグラフィについては国立国会図書館の検索結果を元に作成。ただし、1993年刊行の『ロング・グッドバイ』は死後に有志の手によって出版されたもので、井家上隆幸が『本の話〜何でもあり屋〜』(リブリオ出版)で「夭折した作家夏文彦のハードボイルド小説『ロング・グッドバイ』は隠れたすぐれものである」と紹介しているのが唯一の情報源。その中で「早稲田書房発行でコード番号は入っているが、ありていにいえば自費出版、書店には並ばない」とされており、国立国会図書館サーチでは関連データは得られない。またコード番号は入っているとのことなので日本図書コード管理センターの「登録出版者の照会」で「早稲田書房」で検索してみたのだけれど、ここでも関連データは得られない。うーむ……。しかし、この『ロング・グッドバイ』を含め、夏文彦がハードボイルド小説を書いていたというのも、ラノベを書いていたことと同様、ワタシの認識には全く含まれていなかった事実。1989年から91年にかけてというと、ちょうどワタシが「心の内戦」を戦っていた頃か……。こうなると、ワタシは「小説家・夏文彦」についてはほとんど何も知らないも同然で、これはすこぶるよろしくない。ということで、ウィキペディアの記事を書いた時点で井家上隆幸が「叛逆の六〇年代を疾走した少年たちに仮託してみずからの青春の自画像をえがいた力作」と激賞している『刃と拳銃』(徳間書店)とタイトルからして死の予感が漂う『友よ来りて我を葬え』(トクマ・ノベルズ)は読んではいたのだけれど、その後、さらにリーチを伸ばして『さらば愛しき娘よ』(講談社ノベルス)と『新宿発、コカイン逃亡者』(トクマ・ノベルズ)も読んだ(ただし、実際に読んだのは『新宿発、コカイン逃亡者』が先で『さらば愛しき娘よ』は最後。刊行順で言えば『さらば〜』は『刃と拳銃』や『友よ来りて我を葬え』よりも早く、本当は最初に読んでもよかったくらいなんだけれど、タイトルとカバーがアダとなって最後になってしまった。もっとも、カバーイラストレーションを担当した人は、結構、スゴイ人なんだよ。実際、コレとかコレとか、なかなかだと思うわ。で、『さらば〜』のカバーはコレ……)。とりあえず『ロング・グッドバイ』は除外するならば、これで「読むべきほどのものは読みつ」かな?

で、今、こうして「夏文彦について書く」という運びとはなったわけだけれど、さーてねえ……。実は、コトここに至っても、よくわからんのだ、夏文彦という作家が。これだけ読んだってのに。いや、これだけ読んだがためにかえってわからなくなってしまったというか……。たとえば、『友よ来りて我を葬え』は、非常によくできたネオ・ハードボイルドだと思う。一言で言えば、「泣けるハードボイルド」。ま、「泣けるハードボイルド」なんて形容矛盾もいいところなんだけれど、ネオ・ハードボイルドってそういうものだから。でね、『友よ来りて我を葬え』を読み終えた時点では、これぞ小説家・夏文彦の真骨頂に違いないと。夏文彦とはこの作品を以て記憶されるべき「ハードボイルド作家」なのだと。しかし、その後、『新宿発、コカイン逃亡者』を読んで、この評価が揺らいだ。いや、小説家・夏文彦の真骨頂はむしろこっちの方ではないのか? と。こっちの方――とは、『刃と拳銃』やこの『新宿発、コカイン逃亡者』のような不良少年を扱った小説。井家上隆幸が『刃と拳銃』を「叛逆の六〇年代を疾走した少年たちに仮託してみずからの青春の自画像をえがいた力作」と激賞していることは既に記しましたが、映芸の原田芳雄との対談――つーか、鼎談だな、実質的には、荒井晴彦を加えた――でも「富田は六〇年代グレていた若者を書きたかった。でも、『刃と拳銃』とか実際書いてみるともう受け入れられなくなっていて、イライラしている部分があったんじゃないか」。なるほど、ワタシが「心の内戦」を戦っていた頃、夏文彦は夏文彦で彼なりの〝私戦〟を戦っていたわけか……? えーと、井家上隆幸が何を以て「受け入れられなくなっていて」としているのかは不明なんだけれど、確かに『刃と拳銃』が書かれた当時というのはバブル経済の絶頂期で、とてもじゃないけれど「叛逆の六〇年代」という雰囲気ではなかった。おそらくはそういうことを言ってるんだろう。で、そうしたことを自分の中でどう昇華したのかは知らないけれど、1991年刊行の『新宿発、コカイン逃亡者』では小説執筆時点の「今」を舞台に不良少年たちの疾走を描いている。主役を務めるのは歌舞伎町のピンサロで働く元ボクサーのボウイとその恋人でバクチ好きのホステスのズク(「ズク」とは10万円の束を指す隠語とか)。この2人がヤクザからかっ払った末端価格にして時価数億円というコカインを持って関東近郊を逃げ回るというのがザックリとしたプロット。で、これに2人が暮らすアパートの隣人でフリーライターのヒゲタツ(藤竜也ふうの口ひげを蓄えているのでこう呼ばれている)と元バンドマンで、当時、人気を博していた「イカ天」への出演が叶わず、歩行者天国バンド止まりだったことをからかって名付けられたホコテンという仇名の男が絡む。ま、だからこの4人が主人公だね。それにさらにコカインを持ち逃げされたヤクザだとか、ボウイの中学時代の同級生でボウイに恨みを抱く男だとかも加わってしっちゃかめっちゃかなストーリーが繰り広げられる。でね、確かにこれは1990年代の物語ではあるんだけれど(それを担保しているのが「イカ天」への言及ということになるだろう)、作中に横溢している気分はカンペキに1970年代なんだよね。それは、随所に認められる日活ニューアクションへのオマージュとして表れている。たとえば、こんなシーンがあるのだけれど――

「動くなっ、貴様ら」

ボウイがそう決意した瞬間だった。大音声と同時に、人影が走りこんでくる。ヒゲタツだ。

ヤクザ三人が一団となる瞬間を待っていたように、何の迷いも見せぬまま駆けこんできたのだ。拳銃を持った連中を相手に刃向かう恐ろしさに、色を失った蒼白な頬を引くつらせていた。

「アッ」

「何だてめえっ」

「ギャッ……」

振り返った三人が、同時に叫び、どなり、悲鳴を上げていた。距離を見定めたヒゲタツが、思いきり良くぶつけたバケツから飛び散った液体を、全身に浴びたのだ。

「動くな、拳銃を捨てろっ」

体勢を乱した連中の方へ、そのまま突進してきたヒゲタツが、もう一度わめいている。三人の中心にいた大橋に体当りし、黒いスーツの裾を掴んで動きを止め、右手をかざした。

金属音をさせてから開いた手に、銀色に光る物が握られている。長年使いこみ、手に馴染んできたジッポだ。

「ちょっとでも動いてみろ、貴様ら、火ダルマだぞ」

「クソッ、この野郎」

「瞬間強力発火剤、なのだ」

「何だと……」

髭の二枚目が、映画でみごとに決めていたセリフをもじってヒゲタツが言うと、大橋が眼をむいている。この場に馴染まない言葉まで動員して自らを鼓舞しているヒゲタツの迫力に飲まれ、声を失っているのだ。

ここで「髭の二枚目が、映画でみごとに決めていたセリフ」こそは、何あろう、1971年公開の日活映画『野良猫ロック:暴走集団'71』で藤竜也が言った「瞬間強力接着剤、なのだ」。それをパロって、こんな場違いなシチュエーションで繰り出しているのだ。遊ぶねえ。でも、これでなんで男の仇名がヒゲタツでなければならないのかがわかるし。つーか、実は夏文彦はさらに攻めて(?)くるんだよね。なんと物語のクライマックスと言っていいシーンでは――

「ヒゲタツ……」

「ヒゲタツ」

ボウイとズクが、同時に叫んだ。ズクは立ち上り、ボウイは痛む足を引きずる。スープラまでの何歩かが、無限の距離に感じられた。

「ヒゲタツ……」

「しっかりしよろ、ヒゲタツ」

駆け寄って、二人は言った。スープラを背に、ヒゲタツは瀕死の体で尻もちをついている。わずか数秒の間に、ヒゲタツの顔からは血の気が引いていた。

「どうしたのよ、ヒゲタツ」

「しっかりしてくれ、大丈夫か」

「外に、言うことはねえのか」

「俺は無事だ。あんたは、髭が似合ってる」

「馬鹿野郎。俺はな、フジタツヤより、ハラダヨシオの方が、好きだったんだよ」

「知ってる。レージィレディ・ブルースを歌ってる人でしょ」

「何も知らねえな、ズク。あいつはな、日活ニューアクション映画で、ドテラ着てわめいていたんだぞ」

「……」

「映画の主役が、ドテラだぞ。カッコ良かったよ。俺も、真似しようと思ったんだけどよ……」

「ヒゲタツ、やめよろ。もうしゃべんないでくれ」

「俺は、ドテラが似合わなねえんだ。俺がドテラ着るとな……知ってるか、おまえ」

ボウイが止めても、ヒゲタツはやめない。蒼ざめた顔に冷汗を浮かべて、昔見た映画の話を続けている。よほど苦しいのか、何度も顔を歪め、眉をしかめた。

「俺の場合は、浪曲子守歌になっちまうんだ……しょうがねえから、ドテラをあきらめて、髭生やしたってわけさ」

えー、ハラダヨシオが日活ニューアクションでドテラを着て決めていたのはこちらになります……。ともあれ、こうして『新宿発、コカイン逃亡者』には随所に日活ニューアクションへのオマージュと言っていい記載が認められるのだけれど(同じようなことを夏文彦は他の小説でもやっていて、タイトルとカバーがアダとなって読むのが最後になってしまった『さらば愛しき娘よ』では本作の探偵役である『週刊ニュース』の記者・黒木徹郎がかかってきた電話に「俺はいねえよ」と答えるシーンがある。これは渡哲也が『紅の流れ星』で浅丘ルリ子に言う台詞――「俺か? 俺は数には入らねえんだ。そういうことになってる。だから泥棒したっていいんだぜ。俺はいねえよ」を拝借したものですね)、こんなのを読むとこの人は本当に日活ニューアクションが好きだったんだなあ、と。そして、夏文彦とはそういう人だったのだと受け止めるならば、むしろ彼の真骨頂は『刃と拳銃』や『新宿発、コカイン逃亡者』の方で、そうなると『友よ来りて我を葬え』のような非常によくできてはいるけれど、どうしようもなく類型的でもあるネオ・ハードボイルド小説(いちばん類型的なのは私立探偵の八杉慎一が事務所の家賃にも事欠く有り様で、いつも預金通帳の残高を気にしているという設定かな。ネオ・ハードボイルドに出てくる私立探偵といえば、大体、カネに困っているというのが相場で、『友よ来りて我を葬え』も完全にそのパターンにハマっている。もっとも、その窮状を脱するために脅喝に手を染めるというのは一歩も二歩も踏み込んでいるとは思うけどね)などというものは「女戦士」シリーズ同様、図書市場の求めるところに従った「身過ぎ世過ぎ」の類いではなかったのか? と、そんなふうなことも考えたくなる。ただ、そう決めつけるのも躊躇われる。だって、夏文彦が最後に書いたのは『ロング・グッドバイ』なんだから。このハードボイルド派の領袖が生み出した「畢生の傑作」のタイトルをそのまま拝借した作品が「あまりに純文学っぽい」(井家上隆幸)としても正統ハードボイルドであることは間違いないでしょう。でなけりゃ、こんなタイトルをつけやしない。そして、そんな1作を遺して夏文彦はあの世へ旅立った――と考えるならば、やはりこの人が書きたかったのはハードボイルドなのか? と。夏文彦という作家が記憶されるべきは、『刃と拳銃』や『新宿発、コカイン逃亡者』のような不良少年小説(あるいは、『新宿発、コカイン逃亡者』で使われている表現を借りるならば「若者が悪事や非行へ走ってしまうような話」)ではなく、『友よ来りて我を葬え』や『ロング・グッドバイ』のようなハードボイルド小説である――と自信を持って言い切れないのは、そう、肝心要の『ロング・グッドバイ』を読んでいないから。実は井家上隆幸が連絡先として挙げている出版プロダクションの関係者にもメールで問い合わせてみたのだけれど――「結論から申しあげると、『ロング・グッドバイ』の入手法は、残念ながらわかりません。私どものセントラル出版企画は解散してすでに久しく、本書を探す手立てもありません」。そういう次第なので、これはもう文字通りの「幻の本」とでも言うしかない――。

「夏文彦について書く」には、『ロング・グッドバイ』を読まなければならない。而して、今現在、ワレワレは『ロング・グッドバイ』を読む手立てを持たない。そして、おそらくはこれからも……。

本稿公開後、全く予想も期待もしていなかったオドロキの展開がありました。なんと『ロング・グッドバイ』の入手に成功したのです。しかも、本稿を公開したのが1月13日、入手したのが25日なので、わずか12日後。「今現在、ワレワレは『ロング・グッドバイ』を読む手立てを持たない。そして、おそらくはこれからも……」と書いておきながら、この急展開はいささか認識が甘かった? いや、そうではないと思うなあ。むしろこれは人知を超えた「不可思議な力」が作用した結果かと……。

ともあれ、まずはこのオドロキの急展開の経緯から。1月16日の夜――だから、日曜日の夜だね。『鎌倉殿の13人』を見終わって、しばし「伊東祐親に仕える下人」が河原で人を殺めることの恐ろしさに思考をめぐらして、さて、ということでグーグルで「夏文彦」についてお伺いを立てたところ(第一義的には、本記事が検索に引っかかるかどうかを確認することが目的)、思いもかけない記事に遭遇した。題して「ゴールデン街と映画と文学を愛した薔薇のトミイの自費出版本を買取しました」。これには、ええ⤴ ですよ。だって、「薔薇のトミイの自費出版本」といえば『ロング・グッドバイ』に決まってるじゃないか。慌てふためいてアクセスしたところ、確かに『本の話〜何でもあり屋〜』で(小さく)紹介されている書影が(特大サイズで)紹介されているではないか! なんと……。この記事、かの「まんだらけ」が運営する「まんだらけ 日々の買取ブログ」のもので、これには、へえ(この「へえ」にはいろんな意味がこもっている。たとえば「開運!なんでも鑑定団」で手塚治虫のマンガ原稿に1000万円という値をつけた「あのまんだらけがねえ……」とかね)。しかも、驚くべきはその日付。なんと「2022/01/12掲載」とあるのだ。えー、ということは、本稿を公開した前日ではないか! つーか、まさに記事を書いていた当日。ワタシが「ない」ことを前提にせっせとキーを叩いていたその時点で『ロング・グッドバイ』はそこ(「まんだらけ」渋谷店)にあったのだ……。興奮と不安(もう売れてしまったのではないか……)でなかなか寝つかれない一夜を過ごして、明けて17日、「まんだらけ」渋谷店の営業開始時間である12時を待って勇んでケータイ(天下御免のガラケーであります。キャリアからは、既に修理受付が終了している旨の通知も来ている)を鳴らしたところ、まだ本はあるという。現在、通販に出す準備中とかで、ワタシが「今、買いたい」と言うと、それはできないけれど、通販に出す時は連絡すると。その後、20日に連絡があって、23日には出せる準備が整ったと。で、なんと、出す時間はこちらの都合のいい時間(確実にパソコンの前にいられる時間)に合わせてくれるというんだよ。まあ、一点ものだからね。しかも、オークションではなく、通販なので、早い者勝ち。担当者はこの本がそんじょそこらにあるものではないことをわかった上で、そういう配慮をしてくれるということで……これは「胸熱」ですよ。で、こちらが指定したのは午後9時。なんでも夏文彦が亡くなったのは午後9時50分過ぎだったそうだけれど、それがわかっていれば9時50分と指定しても面白かったなあ……。ともあれ、当日は万難を排して午後9時が来るのを待ったのであった……。

それにしても、とんとん拍子にコトが運んだものだ。「まんだらけ」ブログの記事を知ったのが16日、購入手続きを取ったのが23日、本が届いたのが25日。一体全体、こんなにコトが順調に運ぶなんてことがありうるのだろうか? だって、ほとんど入手は不可能だろうと考えていた本なんだから。少なくとも、そういう前提でこの記事は書いた。そんな本が、とんとん拍子にコトが運んで、今、こうしてワタシの手元にある……。これはねえ、もう人知を超えた「不可思議な力」が作用した結果と考えるしかありませんよ。問題は、一体なんでそんな力がワタシに働いたかなんだけれど……。

さて、『ロング・グッドバイ』である。まず驚いたのは、本作が1984年に刊行された『さらば愛しき娘よ』の続編であること。『さらば〜』に登場した『週刊ニュース』の記者・黒木徹郎が主人公で、つまりは黒木徹郎シリーズの第2作。物語の中の「今」も『さらば〜』から半年後という設定。これは全然予期していなかったことで、井家上隆幸は『映画芸術』の対談で「ある出版社でハードボイルドをって言われて、書いたらあまりに純文学っぽいんでついに本にならなかった」「ハードボイルドじゃない路線を彼はやりたかった。自分のことをやって、次に母親の話っていうふうに……」と述べていたので、何となく私小説ふうの作品なのかなあ、と。もっとも、主人公は週刊誌の記者なのだからそういう側面もないではない。田中小実昌もあとがき(「トミーのバカ」)で「主人公は週刊誌の記者だが、トミーも記者だったし、小説の主人公としての人物というより、どうしてもトミー自身がかさなって見える」。ただ、同じ人物を主人公とするシリーズものというのは「コンチネンタル・オプ」シリーズ以来のハードボイルド小説の常道で、本作もそんなハードボイルド小説のフォーマットを忠実に踏襲していると言うことができる。そして、もしかしたら夏文彦はこういうかたちで(一定のインターバルを挟みつつ)黒木徹郎の物語を書き継ぐつもりだったのかなあ、とも。天命はそれを許さず、またこの国の出版事情もその機会を与えなかったわけだけれど、仮に当人にそういう思いがあったとするならば、一読者として共有する痛みはより大きくなる……。ともあれ、『さらば愛しき娘よ』から半年後なので、おそらくは1979年の秋(作中には「ドアを開くと同時に、耳ざわりな音が飛びこんでくる。この春、爆発的なブームになりながら、秋になった昨今はもう終りだと言われているインベーダーゲームだ」とも記されている)、『週刊ニュース』の記者・黒木徹郎は高校時代の旧友である田所謙介から編集部近くのホテルに呼び出しを受ける。用件は、タレコミ。さる人気ポルノ女優と老舗菓子舗の跡取りが不倫関係にあるというのだ。ネタとしては悪くない。当のポルノ女優はただのポルノ女優に止まらない人気を博しているし(「演技はあまりうまくないらしいが、現役女子大生という点でも話題になり、注目を集めている」)、それに老舗菓子舗の跡取りが絡む。週刊誌記者なら舌なめずりしたくなるようなネタ。しかし、田所は単に高校時代の旧友という誼で情報を黒木に持ち込んだわけではなかった。田所の狙いはこれをきっかけに『週刊ニュース』に食い込むことだというのだ。田所はいわゆるパブ屋で、そんな彼からすれば『週刊ニュース』は魅力的な媒体だった。老舗菓子舗のポルノ騒動を手土産に『週刊ニュース』に食い込んで、あわよくばそこからさらに芸能分野に手を広げたいという「夢」も。そのために『週刊ニュース』の記者である黒木に手を貸して欲しいというのだ。体裁はタレコミでも実態は田所が黒木を利用しようとしているに過ぎない。そして、2人の間にはそういう関係性が成立するだけの理由があった。実は2人は高校時代に……というのは、物語も後半になってから明かされるサプライズ。しかし、夏文彦という人はよほどアドレッセンスという人生の季節に強いこだわりを持っていたようだ。ここでも井家上隆幸の言う「六〇年代グレていた若者」というテーマが顔を出している。そういえば『友よ来りて我を葬え』の八杉慎一と塚本哲夫も高校時代のバディという間柄だしね。何かあったのかねえ、川崎市立橘高等学校時代に……。ともあれ、そんなこともあって、一応は協力すると約束はしたものの(「これが最初で最後だってことを、忘れないでくれよな」)、なかなか腰を上げようとしない黒木。しかし、絵に描いたような美人局に引っかかった黒木を田所の女(名前は折原友子。田所とはできているものの、関係は複雑。また素性も複雑。折原友子という名前も偽名であることがやがて明らかになる。プロットも人物設定も全く異なるのだけれど、本家本元の『ロング・グッドバイ』に無理矢理当てはめるならばこの折原友子がテリー・レノックスということになるかな)が間に入って収めてもらったことをきっかけに重い腰を上げることになる。もちろん、この経緯にもウラがあるわけだけれど、とにもかくにもこうして重い腰を上げた黒木は別の取材にかこつけて問題のポルノ女優にも会い、裏付けも取った。これで田所に対する義理は果たした、もうこれでこの件に自分が関ることはない……はずだった。ところが、それから一月ほどして黒木はとある老人の訪問を受ける。老人は「浦和の在に住んでいる百姓」で友子とは結婚の約束をしていたという。また、浦和では友子は吉岡早苗と名乗っていたことも……。そして、これ以降、物語は折原友子/吉岡早苗をめぐって繰り広げられて行くことになる。彼女が関った結婚詐欺と保険金詐取をめぐって……というのがザックリとしたプロット。ただ、これだけの説明では本作が孕む世界観を誤まらずに伝えられているかどうかはなはだ不安。端的に言えばこれは1人のウソにまみれた女の物語であり、本作が扱う「事件」とは結婚詐欺と保険金詐取ということになる。あるいは、結婚詐欺と保険金詐取のみ。実は本作はハードボイルド小説でありならが、殺人事件も起きない。問題の保険金詐取にも殺人は絡んでいない。ワタシはてっきりそういう方向に話は進むんだろうと思って読んでいたのだけれど、進まない。ここはあえてネタバレを承知で書いておくなら、労災死を遂げた男の保険金を折原友子が妻になりすまして受け取ったというのが、まあ、事件の全容っちゃあ全容。だから、エンターテインメント小説としてはいかにも「地味」。井家上隆幸は『本の話〜何でもあり屋〜』で本作について「夏文彦が生前出版を望みながら、ハードボイルド・エンターテインメントではなく純文学的で地味だと複数の出版社でお蔵入りになっていた小説」と紹介しているのだけれど、「地味」という部分については当たっていると思う(「純文学的」という部分は、どうかな? そういう形容が当てはまるのは『刃と拳銃』だろう)。でも、「地味」だけど、スゴイんだ。だってさ、『ロング・グッドバイ』が書かれたのは1990〜91年(巻末の「冨田幹雄(夏文彦)年譜」によれば1991年1月脱稿。ちなみに、本文では突き止められなかったとした夏文彦の生年月日は1944年12月18日であることも「冨田幹雄(夏文彦)年譜」によって裏付けられた。あと「富田幹雄」ではなく「冨田幹雄」であることもね。これらはすべてウィキペディアの記事に反映させましたので、改めて今日時点の版を貼っておきます。これもワタシに課せられたミッションの1つだろうから)なんだよ。当時はバブル景気の真っ只中で、ミステリー界隈では世界を股にかけた派手な「冒険小説」が隆盛を極めていた(あの当時の「冒険小説」ブームなるものがバブル景気がミステリー界隈にも及んだものであることを謙虚に認める必要があると思う。北上次郎あたりが、今現在、どういう見解を持っているかは知りませんが)。そんなさ、どいつもこいつも「松方弘樹世界を釣る」式のバブリーな「冒険小説」を書いていた時代に夏文彦はたかだか(と言っていいでしょう)結婚詐欺と保険金詐取を題材としたハードボイルド小説を書いていたわけだよ。これはねえ、実にタフというか……。夏文彦が時代に背を向けていたのは疑うべくもない。実際、物語の中の「今」だって1979年に設定しているわけだから。作家・夏文彦にとっては1990年代とは「描くに値しない時代」だったのだろう。あるいは、「生きるに値しない時代」でさえあったのかも知れない。そして、ワタシには、こうした態度そのものが全く以て「ハードボイルド」だと、そう共感を持って。加えて、文体がね。どこか寂しげで諦観のようなものも滲む。高柳昌行の『LONELY WOMAN』を聴きながら読むともうハマりすぎるくらい(ちなみに、夏文彦は川崎市立橘高等学校卒業なのであの阿部薫とは同窓となる)。無駄もない、ほとんど。まあ、最後の「今の電話で、友子とは長いお別れになるのだろう」だけは余計だと思うけどね。その前に折原友子は「しばらく、お別れやわ」と言っているわけだから。タイトルが『ロング・グッドバイ』なのに「しばらく」と言っている、この食い違いが示唆する残酷さが最後の言わずもがなの一言で暈けてしまう。そこだけだな。あとは、言うことなし。ワタシは本文で夏文彦とは一体ナニモノなのか? そんな基本的なことがコトここに至ってもわからない――としたのだけれど、今ならハッキリと言える。こんな文体を持った作家が「ハードボイルド作家」以外であり得るはずはない。夏文彦とは、最期に『ロング・グッドバイ』一巻を遺してあの世へ旅立った紛うことなき「ハードボイルド作家」である――。

というわけで、「夏文彦について書く」という本稿のテーマに即して言えばこれでミッション・コンプリートとなるわけだけど、その過程では「不可思議な力」が作用したと考えるならばまだワタシに課せられたミッションは終りではないのだろう。ま、やれるだけのことはやってみるけどね。それが功を奏するかどうかは保証の限りではない。なにせ非力なニンゲンなので。本当にさ、なんでワタシなんか選んだんだ。それだけが今もって謎で……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜