あっしには関りのないことでござんす

〜生島ハードボイルドと笹沢股旅小説をめぐるパズラー〜

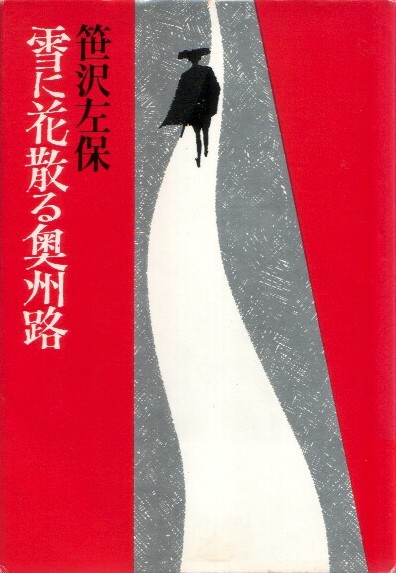

そう言えば、大場先生は1年で富山ろう学校(現・富山県立富山聴覚総合支援学校)に異動になったんだよなあ。だから、教わったのは1年だけなんだ。それでこれほどの影響を受けているという。「13歳」とは、それほどまで可塑性の高いクレーのような……。ということで、笹沢佐保である。「答はデータの中にある〜『夕映えに明日は消えた』がお蔵になった理由〜」でお題とした「幻の傑作『夕映えに明日は消えた』」(by中村敦夫)の原作者にしてかの孤高のヒーロー「木枯し紋次郎」の生みの親。それにしても、もう50年も経ったんだねえ、これらの映画や小説が作られたり書かれたりしてから。しかし、「木枯し紋次郎」なんて今でも読み継がれていて、シリーズ全作が電子書籍化されているし、新たな視点で編まれたアンソロジーも出ている。ワタシが肩入れしている作家の多くがout of date(あるいは、その結果としてのout of print)の状態にあることを思えば、これは羨ましいやら口惜しいやら……。ただ、面白いのは間違いない。しかも、それはミステリーとしての面白さだよね。そこが、正に『流れ舟は帰らず:木枯し紋次郎ミステリ傑作選』(創元推理文庫)というアンソロジーが編まれるユエンでもあるわけだけれど、一方で「木枯し紋次郎」シリーズ(あるいは、同シリーズをはじめとする一連の股旅小説群。その中には、ワタシのイチオシの「街道」シリーズもある)はハードボイルドでもある。これについては『週刊文春』のコラム「文春図書館 究極の徹夜本!」が同アンソロジーの表題作である「流れ舟は帰らず」を評してこんなふうに書いているくらいで――「これでもかと言わんばかりの連続どんでん返しの果てに露見する真相は、パズルのピースがすべて綺麗にはまった爽快感と、漆黒の背景に浮かぶ僅かな暖色さながら、暗澹たる結末の中に滲む紋次郎の思いやりとが同時に味わえるようになっている。本格ミステリーとして細部まで考え抜かれた構成と、ハードボイルド的な主人公のキャラクター造型とが融合しているからこその妙味だ」。で、ワタシが笹沢佐保について書くからには、当然、ハードボイルド作家としての笹沢佐保について、ということになるわけだけれど――

ただ「木枯し紋次郎」シリーズをはじめとする一連の股旅小説群をハメット以来のアメリカン・ハードボイルドの系譜に位置付けるのはムリだと思う。そもそもハメット以来のアメリカン・ハードボイルドをそのまま日本に移植することがムリだったわけで、日本の風土に合うよう〝品種改良〟する必要があった。そうして生み出されたのが「隠すことなく感傷をその文体ににじませた生島ハードボイルド」(by大沢在昌)ということになるわけだけれど、笹沢佐保の一連の股旅小説群はこの生島ハードボイルドの系譜に連なるもの――と、これまでこんなことを指摘した人はいるかな? いない? でも、間違いないと思うけどね。だって、人物造形がよく似ているもの。たとえば「街道」シリーズの第2作「狂女が唄う信州路」(テレビでは撮影中にアキレス腱を断裂した中村敦夫が復帰するまでの穴埋めとして製作された「峠」シリーズの第2話として放送された)の主人公は信州無宿の丈八という渡世人なんだけれど、その世界では「抜かずの丈八」の二つ名で通っている。この「抜かず」とは、長脇差(と書いて「長ドス」と読ませるのが股旅小説で字の通り「長わきざし」と読ませるのが時代小説、ということでいいかな?)を抜かない、という意味であって、実は腰に差しているのも「見てくれだけの特別拵え」。つまりは、木刀。ただし、本物の長脇差と同じように鉄鐺、鉄環で固めてある。戦う時はそれをゲバ棒のように(?)ふりまわして戦う。その様子を長脇差を抜かずに鞘ごとふりまわしていると誤解して「抜かずの丈八」と呼ぶようになった。そして、なんで丈八が長脇差を抜かないかというと、かつて誤って無関係な女の右腕を切り落としてしまったという過去を背負っているのだ――「丈八は反射的に、長脇差を背後へ走らせた。追手のひとりかと思ったのだが、そうではなかったのである。甲高い悲鳴が聞えて、丈八の足許に転がったのは肩に近い部分から斬り落された女の右腕であった。丈八は、愕然となって振り向いた。そこには、二十三、四の女が倒れていた。女は喧嘩が始まったのを恐れて竹薮の中に隠れたのだが、それが終った直後に慌てて飛び出して来たのだった」。結局、この件は地元の貸元の口利きもあって20両の見舞金で話はついたものの、何の関係もない女の腕を切り落としてしまったという罪悪感までは消し去れるものではなく、以来、丈八は長脇差を持たないことにしたのだった……。で、この「かつて誤って無関係な女の右腕を切り落としてしまったという過去を背負っている」という人物造形が志田司郎にそっくりではないかと。『追いつめる』の主人公である志田司郎は元兵庫県警暴力課の部長刑事で、神戸に本部を構える広域暴力団・浜内組の幹部・青野を追跡中、同僚刑事(乗松刑事)を誤射。辛うじて一命はとりとめたものの、半身不随の身に追いやったという過去の持ち主。その責任を取って警察を退職した志田は誤射事件のきっかけとなった青野を執念で追いつめていくわけだけれど、その間も志田は自分が半身不随の身に追いやった乗松刑事のことが忘れられない――「たしかに忘れられることはたくさんある。しかし、忘れられないこともあるのだ。/私の脳裏を車椅子に乗った乗松刑事がゆっくり通りすぎていった」。こんなふうに、主人公を心や体に傷を負った人間とする、というのが生島ハードボイルドの特徴で、デビュー作である『傷痕の街』の主人公・久須見健三も商売敵が仕組んだ事故で左脚を失ったという造形。でね、笹沢佐保が生み出した渡世人はこの久須見健三を彷彿とさせるようなふるまいを見せることが多々あるのだ。久須見健三を彷彿とさせるようなふるまい――とはどういうことかというと、頼まれたわけでもないのにしゃしゃり出て行って人の世話を焼くという……。

一般に「木枯し紋次郎」というと、あの「あっしには関りのないことでござんす」という、当時、流行語にもなった台詞に象徴されるような個人主義者という理解だろうと思うのだけれど、決してそうではない。特に初期の作品だと、結構、世話焼きなのだ。「あっしには関りのないことでござんす」という台詞が登場するのも(原作レベルでは)シリーズ第5作の「水神祭に死を呼んだ」が最初(「あっしは面倒なことに、関わりを持ちたくねえんでございます」)。で、それまではというと、むしろ積極的に関りを持っているんだよね。たとえば、小説としては第4作、ドラマとしては第5話となる「童唄を雨に流せ」ではまだ目もあいていない、産湯も使ってない赤ん坊を間引きしようとしている女を必死で止めた上に「これで荒麦と干し菜ぐれえは手にはいるでござんしょう」と言って6両もの大金(賭場で儲けた金)を手渡す。いくら自分自身も生まれて間もなく間引きされそうになったところをいちばん上の姉に救われたという因縁を持っているとはいえ、女は全くの赤の他人なんだから。そんな相手に6両もの大金を……。また「水神祭に死を呼んだ」では紋次郎は馬列を組んで名古屋へ向かう薬種問屋・加賀屋伊兵衛の一行から道中警護を頼まれるものの、素気なく断る。その際に発する台詞こそは「あっしは面倒なことに、関わりを持ちたくねえんでございます」。ところが、そんなことを言っていたくせに紋次郎は一行の元に舞い戻ってくるのだ。その理由は――「おめえさんたちのことが、気になったのでござんすよ」。そして、馬列を率いていた馬追いから伊兵衛の名代であるお美和(伊兵衛の娘)が土地のヤクザに連れ去られたと知らされるや、以後はお美和の救出のために先頭を切って突き進んで行くという……。これはねえ、ワタシには久須見健三の行動パターンを踏襲しているようにしか思えないんだよね。もしかしたら、笹沢佐保は、相当、生島治郎を読んで研究したんじゃないかな? 笹沢佐保が一連の股旅小説群に手を染めたきっかけは『小説現代』の編集長・大村彦次郎からの依頼(股旅小説に『俺たちに明日はない』などのアメリカン・ニューシネマのような「ハードタッチな手法や感覚」を持ち込むこと)だったそうですが、多分、笹沢佐保は大村彦次郎からの依頼を引き受けた時点でハードボイルド仕立てにすることは決めていたのだと思う。ただ、不安もあった。ただでさえウエットなこの日本の精神風土にあって「義理」と「人情」がすべてに優先するとびきりウエットな渡世人の世界を舞台にハードボイルドなんて紡げるのかと。また、紡いだとしたって、リアリティのあるものになりうるのかと。そこで、研究した。その場合、生島治郎を読むというのは至って自然。生島治郎こそはわが国の湿潤な精神風土にハードボイルドというアメリカ生れのドライな文学を移植することに成功した最初の作家だったわけだから。当然、『傷痕の街』も読んだだろうし、『追いつめる』も読んだだろう。特に参考になったのは久須見健三ものの連作短編集である『死はひそやかに歩く』じゃないかなあ――ハードボイルドで、ここまでやっていいんだ、と教えられたいう意味でね。その証拠とまでは言えないんだけれど、こんな事実を指摘しておくのもいいだろう――笹沢佐保が手がけた股旅小説の第1作である「見返り峠の落日」では主人公(弥吉と名乗っているものの、実は……というのがこの小説に仕掛けられた「どんでん返し」。ま、こう書いた時点でネタバレも同然ではありますが……)は兄弟分(北風の伊之助)から預った薬代の20両を伊之助の育ての親に届けるべく下仁田宿を訪れる。その旅の途中で娘が輪姦されようとしている場面に遭遇するものの、先を急いでいた弥吉は助けようともせず通りすぎる。ところが、尋ね当てた旅籠の娘がその娘(お八重)だった。弥吉は旅籠の主人に「ご厄介になったお礼に」娘を輪姦した男たちを片づけると告げる。そして、男たちを片づけた弥吉は宿場町を出て行こうとするものの、娘が婚約者から貰ったという根掛を返すのを忘れていたことに気がつく(根掛は輪姦現場近くの路上で拾ったという設定。ただ、拾ったからって、そんなものを後生大事に持ってますかねえ。ちょっとここは設定にムリがあるような……)。そして、あともう一歩で信州という峠(その名も「見返り峠」)まで行ったものの、わざわざそこから引き返して下仁田宿に戻ろうとする途中で関東取締出役の捕吏に遭遇し、命を落とすことになる。で、このわざわざ見返り峠から引き返すと決めた際の主人公の台詞が――「ついでにもう一つ無駄なことをしてやってもいいではないか」。これねえ、もうほとんど久須見健三ですよ。久須見健三シリーズの愛読者としては、そう確信を持って断言しましょう(なお、久須見健三がどのような人物かについては「祝『日本ハードボイルド全集』刊行(と言いつつまたこんなことを書いてしまう。許せ)」をお読みいただければ。もうたっぷりと書いておりますので久須見健三の為人については手に取るようにおわかりいただけるはず。ちなみに、この記事ではワタシは久須見健三シリーズはハードボイルドではないと書いております。えっ?)。

ただ、ワタシもこんなことを最初から――とは、中学生の頃から、ということになる。大場先生に勧められて『木枯し紋次郎』を見始めたワタシは、当時、角川文庫がドラマとのタイアップ形式で出していた文庫シリーズも貪るように読んだもんだ。そして、生島治郎を読み始めたのも同じ頃。最初に読んだのは『薄倖の街』で……というようなことは「久須見健三はなぜヘレン・メリルを聴くのか?〜ナマシマ・ジローと「日本ハードボイルド」の原風景〜」で書いたのでここでは繰り返しませんが、「木枯し紋次郎」や生島治郎とのつきあいはそれ以来ということになる――思っていたわけではない。こんなふうな理解に達したのは本当にもうごく最近で、有り体に言うならば「答はデータの中にある〜『夕映えに明日は消えた』がお蔵になった理由〜」を書くために『木枯し紋次郎』第3話「峠に哭いた甲州路」を見直し、その原作である「峠に哭いた甲州路」を読み返したりしている内に。「峠に哭いた甲州路」の主人公(小説では新十郎、ドラマでは紋次郎。「峠に哭いた甲州路」は紋次郎ものではなく「街道」シリーズの第4作に当たる作品で、市川崑はそれを紋次郎ものに翻案して『木枯し紋次郎』の第3話に組み込んだ)は物語の舞台となっている大関の部落が遠からず源太(ドラマでは原田芳雄が演じた役。ちなみに、『映画芸術』第437号の座談会「芳雄さんにありがとうって言おう」でサックス奏者の早坂紗知が「芳雄さんが若い頃の映画を見ると外人みたいですよね」と語っていますが、このドラマの原田芳雄が正にそう。ホントにねえ、宇崎竜童が言うとおり「1/8とか1/16とか外国の血が入ってる」んじゃないのかなあ……?)らの襲撃を受けることを知りながら、その事実を告げることすらせず、部落を立ち去る。その際、彼はお妙という片足の娘から白菊の花を一輪、渡される――「道中、お気をつけて」と。源太らが襲ってくれば、おそらくお妙も殺されることになるだろう。しかし、それでもいい、と彼は思う、「たとえお妙が殺されようと、新十郎には関わり合いのないことだった。天神の新十郎は、無表情のまま歩き続けた」……。

うーん、ハードボイルドだ(笑)。ただ、話はこれで終わりではない。その後、事態は急展開を見せる。彼が思っていたよりも早く部落は源太らの襲撃を受けるのだ。そして、助けを求めて(小説では馬で、ドラマでは走って)隣村に向った若い村人が彼に追いつくこととなり、その村人から事は一刻を争う状況であることを知ることになるのだけれど――

新十郎は表情のない顔で、男を見おろした。

「お願え致しますだ。急がねえと、大関の者はみな殺しにされちまうんで……」

「大関のみなの衆には、何の義理もござんせんよ」

「野良仕事をしているところへ、いきなり踏み込んで来て、おらの目の前だけでも二、三人が斬られましただ。赤ン坊に乳を含ませていた母親まで、殺されちまって……」

「行かせてもらいやす」

新十郎は、道中合羽の裾を摑んでいる男の手を振り払った。

「後生ですから、お願えしますだ」

男が、両手を合わせた。その顔色は、紙のように白かった。新十郎は、それを無視して歩き出した。新十郎はふと、左手に持っていた白菊の花へ目をやった。南から、風が吹いて来た。白菊が頼りなく揺れて、花弁が散り落ちた。

新十郎は、白菊の花を見守った。その暗い目が、鋭く光った。しかし、思いなおして新十郎は、一層足を早めた。少し行って、新十郎は足をとめた。新十郎は荒々しく白菊の花を地面に叩きつけると、草鞋の先でそれを踏みにじった。

白菊の花を踏みにじったのは、しかし、オノレの中のセンチメンタリズムを押さえ込むためではない。その逆で、白菊の花を踏みにじった彼はその足で大関の部落へと急ぐのだ、それまで辛うじて押さえ込んでいたオノレの中のセンチメンタリズムに殉じることを決めたかのように……。

さて、ここで問題です。主人公がこんな行動を取る股旅小説はハードボイルドや否や? 普通に考えるならば、否、ということになるよね。ハードボイルドって、こういうセンチメンタリズムの対極に位置するもののはず。で、ハメット以来のアメリカン・ハードボイルドの伝統に照らすならばそれで間違いはないのだけれど、ワタシくらいのハードボイルド・オタクになるとハードボイルドにもいろいろあるってことを知り尽くしておりまして。で、これはアレだな、と。あのセオリーをそのまま実践したものだな、と。そのセオリーとは……ということで、ここはこれまでも何度か紹介した(最近も「惚れた監督の前で「石」になりきること〜『ヘアピン・サーカス』とハードボイルドなココロ〜」で引用したばかり)雑誌『噂』における生島治郎と五木寛之の対談「あーむずかしい日本のハードボイルド」(笑)の一節を紹介するなら――

生島 ハードボイルドというのは、定型はべつにないんだよね。ようするに、自分でハードの部分をつくらなければならない。まあ、作家、あるいはその主人公なりのキャラクターというものは、ひとつのモラルに支えられているわけだ。そのモラルからはみ出すまいとするところがハードボイルドなんだけれども、スピレーンのものなんかだと、はじめからキャラクターは設定されちゃっている。定型におさまってしまっているんだな。あとはだから、極端な味つけをするだけなんだ。

五木 いちばんよくハードボイルドの心を表しているのは、吉行(淳之介)さんがどこかで書いていたけれども、生島が紹介した「やさしくなくては生きていく資格が……」なんていうあれだな。

生島 タフでなければ生きていけない。やさしくなくては生きている資格がない。

五木 資格がないわけなんだな。だから、それをもっと日本流に敷延すれば、多情多恨な男が、石のごとくに生きなければならないのココロだ。(笑)精神的にドライな男じゃ、ハードボイルドの主人公たりえないわけですよ。

生島 はじめからドライならば、結局……。

五木 なにもないわけだから。

この中で五木寛之が生島理論を咀嚼(彼の言葉だと「敷延」)するかたちで言った「(ハードボイルドとは)多情多恨な男が、石のごとくに生きなければならないのココロだ」――というのが↑でワタシが言った「セオリー」というやつで。そして、「峠に哭いた甲州路」における新十郎の行動は正にこのセオリーを実践したものではないのか? と。つーかさ、そんなふうにでも考えないことには↑の新十郎の行動を理解することができないでしょう。だって、自分でも言っているわけだから、「大関のみなの衆には、何の義理もござんせんよ」と。にもかかわらず彼は足を止めてしまう。そして、大関の部落に向うのだ――小説では馬で、ドラマでは走って……。これね、要するに、新十郎というのは、非情を装ってはいたけれど、実は違っていたということだよね。むしろ、五木寛之言うところの「多情多恨な男」で、そんな男が渡世人として生きるために「石のごとく」にふるまっていたということであって、何かきっかけさえあればその内なる激情は奔流のようにあふれ出して一気に男を押し流してしまう――、そんなギリギリの境界線上を綱渡りするように歩いてきた、ということであって、これをさらに敷延して言うならば、そんなふうに生きている男(いや、別に女でもいいんだよ、単に五木寛之が「多情多恨な男」と言っているから、それに従っているだけなので。ただ、「多情多恨な女」ねえ。その場合は、ハードボイルドというよりも、サイコスリラーか何かという気がしないでもないんだけれど……これが既にジェンダーバイアスに囚われている証拠?)の物語が「ハードボイルド」である――というのが、まあ、生島―五木理論ということになるのかな? そして、それを作品に落とし込んだのが「峠に哭いた甲州路」である……。ここでワタシなりの推理を披露するならば、笹沢佐保はこの対談を読んでいるでしょう。その上で「峠に哭いた甲州路」を書いた――。それを裏づける事実もあって、この対談が掲載されたのは『噂』1971年8月号(創刊号)。一方、「峠に哭いた甲州路」が掲載されたのは『オール読物』1971年9月号。この事実を発見した瞬間、「パズルのピースがすべて綺麗にはまった」……。

About Me

On PW_PLUS

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①

- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②

- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜

- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜

- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜